La conjoncture, depuis le début du XXIe siècle et surtout depuis 2008, a fait mentir les économistes. Classiquement, ces derniers, à l’exception de Keynes, pensaient que le déficit budgétaire était une mauvaise chose, et que l’inflation était un mal qui rongeait l’économie. Mais les prix n’augmentaient que modérément ou stagnaient en dépit des torrents de liquidités produits par le Quantitative Easing. Jean Bodin, juriste et économiste du XVIe siècle, qui nous apporta la théorie dite quantitative de la monnaie (l’inflation) en observant les afflux d’or des Amériques, était démenti, l’indice des prix selon l’INSEE restait continument stable, la fabrication de monnaie ne produisait pas d’inflation, les lois économiques étaient infirmées. Quant au déficit budgétaire, même Keynes admettait qu’il devait avoir un caractère temporaire : or la France est particulièrement bien placée sur le long terme puisqu’elle n’a eu aucun budget en équilibre depuis 1974. La relation entre le déficit et l’inflation avait donc été cassée ; temporairement car il semble, en combinaison avec d’autres facteurs, que le couple a décidé de se remettre ensemble, sans doute pour le pire.

L’inflation

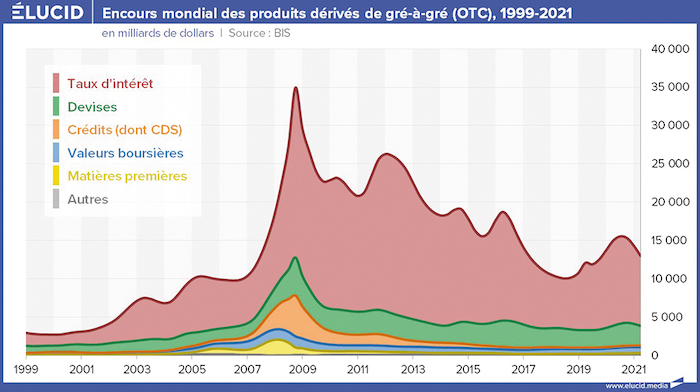

Il faut d’abord préciser que celle-ci n’avait pas disparu : elle prospérait dans l’immobilier et le marché boursier sous forme de bulles. Dans ces deux marchés, la loi restait la même et Jean Bodin n’était pas démenti, les galions espagnols chargés d’or et d’argent avaient été remplacés par la BCE ou la Fed, ce qui est nettement moins épique, mais tout aussi efficace : les prix montaient, comme le setier de blé observé par notre angevin au XVIe siècle. Pire encore l’effet monétaire s’observait par la destruction de la monnaie (cf. Politique magazine n° 200), ce que fait l’inflation le plus souvent. Mais, dans le cas présent, la perte de valeur de la monnaie ne venait pas ex-post mais dès sa fabrication : la production d’une monnaie de singe plus que l’usage d’une monnaie de singe.

Néanmoins le vécu de nos contemporains était beaucoup moins inflationniste que celui des années des Trente Glorieuses finissantes : par exemple, dans les super et hyper-marchés, il n’y a pas fuite devant la monnaie (pour s’en débarrasser en la convertissant en produits). Demeurait la loi (naturelle) implacable : créer de la monnaie sans contrepartie ne crée pas de richesse, elle transfère des richesses de ceux qui en ont peu vers ceux qui en ont plus et surtout vers ceux qui sont proches de la source d’émission, c’est l’effet Cantillon. Ainsi, les salaires dans la finance new-yorkaise sont très élevés. Or New York est le point d’entrée de la création monétaire de la banque centrale des États-Unis.

Quelle différence alors avec les grandes inflations de 1945 (inflation de demande par la reconstruction), celle des années 60/70 caractérisée par la course prix-salaires d’une société de consommation ? Jusqu’à présent, les salaires n’ont pas augmenté de façon considérable depuis le début du XXIe siècle, la productivité aidant, certains prix réels se sont même effondrés et la concurrence des pays émergents pèse sur les salaires en Occident, les classes laborieuses et moyennes l’éprouvant concrètement.

Mais les choses sont en train de changer, même si le président de la Fed, Jérôme Powell, affirme que les hausses qui commencent à s’observer sont « transitoires ». Traditionnellement, l’inflation est produite par trois facteurs : la hausse de la demande, la structure des marchés, l’inflation induite par les coûts (Raymond Barre, Économie Politique). La hausse de la demande en France n’est pas induite par la hausse des salaires mais par la demande extérieure, la Chine, les pays émergents et la démographie mondiale. En France, pour faire face à une flambée du prix des matières premières, les entreprises de l’industrie agroalimentaire demandent une augmentation de 9 % du prix des denrées alimentaires. Nouveauté dangereuse. Pour l’Association nationale des industries alimentaires (Ania), il s’agit d’une urgence. Le consommateur de base est en passe de refaire l’expérience de l’inflation. Aux États-Unis, l’Université du Michigan, qui suit l’évolution des prix, note que « l’économie a produit beaucoup plus de gains de demande que d’offre et les consommateurs s’attendent à de l’inflation ». L’inflation est aujourd’hui à 5 % aux États-Unis, la pandémie ayant ralenti la production (l’offre) tandis que la demande était poussée par les aides publiques. De fait, l’indice américain des prix des dépenses de consommation personnelle de base a augmenté de 3,1 % en avril par rapport à un an plus tôt.

En France, le « quoiqu’il en coûte » a fonctionné à plein régime, mais comme la France est un pays surfiscalisé, les dépenses contraintes freinent la consommation. Par ailleurs, Bruno Lemaire rêve lorsqu’il reparle de ruissellement qui proviendrait de la dépense publique : non vérifiée en France, cette théorie est aux limites de la propagande.

La structure des marchés peut jouer en faveur de l’inflation si la tendance monopolistique des grands groupes mondialisés se renforce ; en revanche, c’est en partie la mondialisation qui a empêché jusqu’à présent la hausse des prix des produits manufacturés et des salaires par l’effet de dumping des pays à bas coûts. Mais la pandémie a créé des effets de rupture de stocks et des pénuries qui sont inflationnistes jusqu’à des biens aussi simples que le bois (coffrage, charpentes, cloisons écologiques).

Pour ce qui est de la hausse des prix par les coûts, un signe avant-coureur est perceptible aux États-Unis mais il s’observe aussi en Europe. C’est l’ancien secrétaire au Trésor américain, Lawrence Summers, qui a déclaré qu’il y avait de plus en plus de preuves de pénurie de main-d’œuvre et que « les travailleurs démissionnent à des taux auxquels ils démissionnent habituellement pendant les booms », ce qui le rend préoccupé par l’inflation. Il est vrai que le PIB américain a bondi de 6,4 % au premier trimestre grâce à la vigueur des dépenses de consommation. Mais le gouverneur de la Fed a minimisé, affirmant que les travailleurs « installés » dans le chômage technique lié à la pandémie n’ont pas encore fait leur retour sur le marché du travail. Ce qu’il y a d’établi, c’est qu’aux États-Unis comme en France, pour attirer la main d’œuvre il faut augmenter les salaires, même sans les syndicats, et c’est encore plus vrai en Grande-Bretagne : hausse des salaires, hausse des prix alimentaires, comme un parfum des années 70.

Un autre poids lourd de la sphère financière, le PDG de BlackRock a déclaré que les investisseurs pourraient sous-estimer le phénomène inflationniste On peut ne pas aimer BlackRock, émanation financière de la CIA, mais il faudra donc, selon lui, que les banques centrales revoient leurs taux : la Fed qui s’est engagée à maintenir pour deux ans des taux zéro serait alors “coincée”. Comment soutenir la relance Biden avec des taux qui montent et notamment la nouvelle relance de 1700 milliards de dollars pour les infrastructures ?

Au passage, le PDG de BlackRock montre que la dépense dite verte est par nature (c’est le cas de le dire) inflationniste – une étude de l’IREF pour la France et l’Europe le montre aussi – car l’inflation, selon lui, aggrave notre empreinte écologique. Remplacer une voiture thermique par une voiture électrique, par exemple, ne produit pas de croissance en soi mais induit un coût technologique supérieur.

Aussi l’inflation couve, et se présente comme un dilemme radical : ou bien les taux augmentent et c’est la faillite (peut-être même celle des États), ou bien il faut continuer d’alimenter la “planche à billets” en rachetant toujours plus les actifs aux banques, dont les obligations d’État ; mais si l’on cesse de le faire, les marchés ne financeront les États et les entreprises qu’à des taux élevés et l’on retombe sur la faillite et la reprise espérée est brisée : vient alors, dans le cortège calamiteux, le chômage qui eut raison des Trente Glorieuses. Pompidou disait : « mieux vaut l’inflation que le chômage » puisque les courbes, dans un premier temps, fonctionnaient en raison inverse (courbe de Philips) mais à la longue nous avons eu et l’inflation et le chômage.

Déficit public

La France a pratiqué le « quoiqu’il en coûte » avec une lourdeur marquée, ce qui la met très au-dessus des autres pays européens. Or, malgré le caractère « roulant » de la dette grâce à des taux ridiculement bas, il y a bien, in fine, une dette. Nous ne traiterons pas de la question de son paiement (générations à venir, fiscalité, etc.) mais de la manière dont elle se combine avec le risque d’inflation.

On se demande parfois pourquoi un président de la République tient tellement à être réélu, au point d’être entré précocement en campagne, alors qu’il devra subir de plein fouet, non pas la gifle d’un mécontent, mais les effets de la crise, coincé lui aussi comme les banques centrales. Soit les taux augmentent et c’en est fini du « quoiqu’il en coûte », la générosité surdimensionnée en campagne électorale sera rendue impossible, sans compter les promesses, soit, a fortiori, reconduit au pouvoir, il devra affronter (comme son adversaire s’il gagne) une crise sans précédent, un gigantesque krach boursier doublé d’une crise bancaire. Car la rentabilité de l’activité des banques est faible, des faillites d’entreprises vont se produire, et l’impossible recours aux aides de l’État se profile de même qu’il devra faire face à l’impossible augmentation des impôts dans un pays surfiscalisé. Les taux d’endettement sont à 270 % en moyenne, fin 2020, pour les 10 % des entreprises les plus endettées.

La gravité de la situation en France au sortir de la crise sanitaire est masquée par un discours lénifiant. Surtout si l’on ajoute au risque économique, financier et boursier un risque de crise politique et d’explosion sociale. L’inflation des vingt dernières années a été essentiellement financière (c’est-à-dire en dehors du cadre des indices des prix à la consommation), cela a créé de la déflation économique et a servi le plus grand transfert de richesse de l’histoire des classes moyennes vers la haute bourgeoisie d’affaires, des salaires vers le capital. Le « mur d’argent » d’Edouard Herriot (1924) est devenu une réalité.