Comment le Conseil constitutionnel réussit-il à introduire toujours plus d’Europe dans un pays qui proclamait sa souveraineté ? En expliquant qu’il n’est pas compétent dès que cela peut justifier une intrusion, en excipant de sa compétence dès que cela permet de limiter une indépendance. C’est technique.

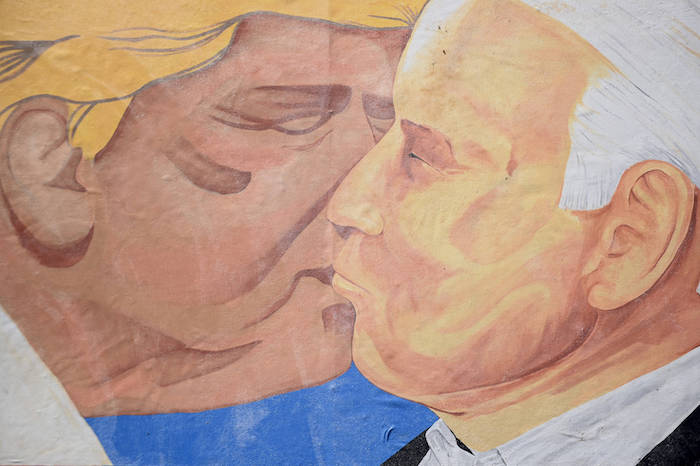

On sait le goût du président Macron pour expliquer qu’il y a à la fois une souveraineté nationale et une souveraineté européenne, qui non seulement coexistent mais aussi s’enrichissent l’une l’autre. Pourtant, nombreux sont ceux qui se demandent si l’intégration entre l’ordre juridique national et l’européen ne conduit pas nécessairement à abandonner la souveraineté nationale. Ce peut être le cas lors de transferts de compétence toujours plus grands à des institutions d’où on a peu à peu exclu que les décisions pouvaient se prendre à l’unanimité, préservant un veto national et donc une souveraineté, pour ne plus avoir que des votes à la majorité. Mais de manière plus insidieuse, mais tout aussi efficace, cela est aussi le cas lorsqu’en matière de droits et libertés les juges européens, imposant leur vision du monde, obèrent la capacité des gouvernements nationaux à répondre aux attentes de nos concitoyens.

Selon l’article 3 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, pourtant, « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation », et l’article 3 de la Constitution de 1958 rappelle qu’elle « appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». De ces textes résulte que le Conseil constitutionnel, juge de la constitutionnalité, devrait être par excellence le gardien de la souveraineté nationale. De fait, il en fait mention parfois – en 1962 pour s’incliner devant elle et refuser de contrôler une loi référendaire adoptée, en 1991 pour réserver certains emplois publics aux seuls nationaux. Il évoque aussi ces « intérêts fondamentaux de la Nation » sans lesquels il ne saurait y avoir de réel exercice de la souveraineté. Mais les choses changent lorsque l’on touche à la question du droit international, de sa place dans la hiérarchie des normes ou du poids des jurisprudences des juges européens.

Si, selon le préambule de la Constitution de 1946, « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix », l’ordre juridique international reste bien infra-constitutionnel – dans la conception française au moins, car il n’en est rien pour les juges de la CJUE, qui le voient supérieur à toutes les normes internes, même constitutionnelles –, mais supra-législatif : selon l’article 55 de la Constitution, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». Et depuis 1958 le Conseil constitutionnel a rappelé sept fois l’exigence d’une révision préalable de la Constitution pour la ratification de tout engagement international portant atteinte aux « conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ».

Une “identité constitutionnelle” plastique

Pour les textes européens, cette révision se réduit à l’introduction d’articles spécifiques dans le titre XV, « De l’Union européenne ». C’est le cas avec l’article 88-3, pour le vote aux élections locales de « citoyens européens », mais surtout avec l’article 88-1 : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Dès lors, dès qu’un conflit de normes oppose une norme nationale et une norme européenne, le juge de la conventionnalité (de la conformité du texte à un traité), Conseil d’État ou Cour de Cassation, a vocation à écarter le texte national pour faire primer le texte européen : pacta sunt servanda, mais ici parce que le respect des dits pacta est prévu par la Constitution, qui reste ainsi, bien théoriquement, au sommet de la hiérarchie des normes.

De cet article 88-1, le Conseil constitutionnel a très logiquement déduit que la transposition de directives européennes relève d’une exigence constitutionnelle, mais quid de l’examen de la constitutionnalité de la loi de transposition, qui pourrait conduire par ricochet à examiner celle du texte européen ? Le Conseil a considéré qu’il n’était pas compétent dans le cas de dispositions législatives se bornant à tirer les « conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises » d’une directive, mais avec une réserve : « la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ».

Cette identité constitutionnelle serait-elle alors l’ultime garant de la souveraineté nationale ? La conception française des droits et libertés pourrait-elle s’imposer ? Non. D’une part, lorsque ces droits et libertés lui semblent protégés par l’ordre juridique européen – après examen du droit primaire de l’Union (traités et actes assimilés, Charte des droits fondamentaux) comme des principes généraux dégagés et interprétés par la CJUE –, le Conseil constitutionnel laisse le juge du droit de l’Union, les juridictions administrative et judiciaire françaises d’abord, la CJUE ensuite, en assurer le respect. Ce n’est donc que si cette garantie lui semble trop faible qu’il fait appel à l’identité constitutionnelle de la France pour les protéger. La « conciliation » opérée assure ainsi la primauté du droit de l’Union européenne, la prétendue suprématie constitutionnelle n’intervenant que dans le vide de ce dernier.

Un principe : renoncer

En 2004 le Conseil écarte ainsi des griefs tirés de l’atteinte à la liberté d’expression et de communication (décision n° 2004-498 DC), en 2018 à l’égalité devant la loi et à la liberté d’entreprendre (décision n° 2018-768 DC), comme suffisamment garantis, renvoyant leur protection au juge européen. C’est en 2021 qu’il identifie pour la première fois un principe inhérent à l’identité constitutionnelle, l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative (décision n° 2021-940 QPC), auquel il ne trouve pas « de protection équivalente dans le droit de l’Union européenne ». Mais quel est l’effet pratique de sa décision ? Limiter les possibilités des transporteurs aériens devant réacheminer des étrangers auxquels l’entrée en France est refusée. En ajoutant des éléments de protection aux droits des étrangers en situation illégale, est-ce une défense de la souveraineté nationale ou un pas de plus dans les atteintes à cette souveraineté ?

Que penser par ailleurs du fameux « dialogue des juges », possibilité, dit-on, de faire comprendre l’interprétation nationale ? Lors de la création de la Question prioritaire de constitutionnalité, permettant le contrôle a posteriori d’une loi, le juge constitutionnel français a garanti la primauté du droit européen pour éviter tout conflit (décision n° 2010-605 DC). Mais avec la CEDH aussi le dialogue a tout du monologue. La procédure d’avis consultatif (protocole n°16) permet ainsi de demander l’avis de cette dernière sur « des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles »… autrement dit de prévenir les contradictions – et les condamnations – de la CEDH en anticipant, et en renonçant.

Une question se pose enfin : sommes-nous face à des juridictions hiérarchisées, au détriment du juge constitutionnel français, ou à une communion des juges dans un même esprit ? Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius appelait récemment, contre l’« extrémisme » et le « brutalisme » des régimes illibéraux, les « gardiens des droits fondamentaux, par [leurs] décisions et [leurs] comportements, [à] faire bloc ». Mais une chose est de dire, comme il le faisait, que « dans des régimes démocratiques avancés, on peut toujours modifier l’état du droit mais […], pour ce faire, il faut toujours veiller à respecter l’État de droit, celui-ci se définissant par un ensemble de principes cardinaux comme la séparation des pouvoirs, le principe de légalité des délits et des peines et l’indépendance des juges », une autre est, dans la pratique de ces juges, de voir leur interprétation des droits et libertés déconstruire la souveraineté nationale, voire l’identité nationale, et faire primer les droits individuels des non-citoyens sur les droits collectifs des citoyens – au premier rang desquels la sauvegarde de l’ordre public, pourtant « objectif de valeur constitutionnelle ». Avec de tels gardiens, la souveraineté nationale n’a pas besoin d’ennemis.