« Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort… Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? » Alexis de Tocqueville

Au-dessus de la Commission européenne, dont le pouvoir est restreint, au-dessus des États (encore) souverains, la reine Christine, en poursuivant la politique de l’assouplissement quantitatif (750 milliards plus 600 milliards) met en œuvre un coup d’état rampant, une fédéralisation qui ne dit pas son nom. Mais pourquoi ?

Sauver les banques sauve-t-il l’économie ?

Les banques européennes vont mal (au premier rang desquelles la Société générale et la Deutsche Bank), elles ont dépassé, pour la plupart, les règles prudentielles d’engagement, dans des ratios de 40 à 60, alors même que les banques américaines, prévenues depuis l’affaire Lehman Brothers, sont restées dans des ratios de 10 environ par rapport aux fonds propres. Le cas de l’Italie est emblématique : ses banques sont en faillite, l’État italien est trop endetté (135 % du PIB avant Covid, 150 % annoncés pour après) pour les renflouer et apporter des garanties en échange des rachats d’actifs par la BCE, ce qui fait que la BCE est tout simplement maîtresse directe de 100 % de la dette du pays, dans de telles condition qu’on s’interroge sur l’indépendance que peut espérer le gouvernement italien.

Karlsruhe fait de la résistance

On sait par ailleurs que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a lancé un avertissement sévère contre cette politique d’assouplissement quantitatif puisque, d’une part, aider les banques est une façon d’aider les États, ce qui est formellement prohibé par les traités, la BCE devant rester totalement indépendante des pouvoirs publics, et surtout, d’autre part, parce que la Cour estime que les contribuables allemands n’ont pas à financer le déficit des pays les plus dépensiers, c’est une question de souveraineté. La Cour a donc attaqué la BCE pour son programme de rachat massif de dettes qui s’est étalé de 2015 à 2018 et qui portait sur 2 600 milliards d’euros, sans compter la nouvelle vague en cours par suite de la crise sanitaire. La BCE risque aussi, comme la Banque centrale japonaise, d’acheter directement des actions et d’être finalement le principal investisseur européen : toute proportion gardée, un peu comme l’Union Soviétique où l’État était le seul investisseur… Un communisme de marché, en quelque sorte.

La Cour estime qu’il existe un « doute » sur la compétence de la BCE pour procéder à ces opérations. Et elle demande au conseil des gouverneurs de justifier d’ici à trois mois qu’elle n’a pas outrepassé son mandat. Faute de recevoir des clarifications convaincantes, la Cour pourrait interdire à la Bundesbank, la banque fédérale d’Allemagne, de participer à ces rachats massifs de dette publique, ce qui mettrait la BCE en grande difficulté. Le jugement pose un problème car la Cour européenne de Justice (Luxembourg) a déjà tranché, avec une promptitude empressée en faveur de la légalité de ce programme. Des magistrats nettement européistes, ce qui vérifie fâcheusement la thèse du pouvoir des juges et le caractère non démocratique du fonctionnement de l’UE.

Le spread, unique objet de (leur) ressentiment

Aussitôt après le jugement du tribunal de Karlsruhe, le taux d’intérêt sur la dette italienne a connu une poussée de fièvre. Ce qui signifie que les prêteurs à l’Italie voulaient se couvrir du risque par un taux plus élevé sur le marché, aggravant ainsi le spread, soit l’écart des taux entre pays européens et singulièrement avec le Bund allemand (emprunt d’État à dix ans) considéré comme une référence eu égard à la « sagesse » budgétaire allemande. Si, en effet, le spread augmente, l’État italien doit emprunter à un taux plus élevé qu’auparavant et la fameuse aversion internationale au risque se manifeste ici ; imaginons ce qui se passerait si, par exemple, Salvini revenait au pouvoir. Pour se refinancer, l’État est donc contraint de payer plus cher des emprunts plus coûteux. Cela induit un creusement du déficit budgétaire susceptible d’inquiéter les investisseurs, qui pourront alors exiger un taux (un rendement) encore plus élevé pour prêter de l’argent au pays et risqueront donc d’aggraver encore la situation, menaçant directement la cohérence de la zone euro et sa survie.

L’Italie : une grande Grèce

On ne peut manquer d’être frappé par la similitude des cas italien et grec. La Grèce, qui n’aurait jamais dû rentrer dans l’euro, y est restée parce qu’on a sauvé ses banques et qu’on lui a imposé une austérité drastique, au prix du sacrifice de sa population : réduction des retraites, des salaires de la fonction publique, vente des « bijoux de famille »… et Conte s’est couché comme Tsípras.

Des bulles toujours et encore

Ainsi la sphère financière, virtuelle, est plus que jamais radicalement coupée de la sphère réelle. L’inflation due à la fabrication de monnaie ne sévit que dans la sphère des actifs boursiers et immobiliers, c’est-à-dire les bulles spéculatives, plus que jamais. Le risque d’entreprendre n’est plus rémunéré quand le retour sur investissement prend plusieurs années alors que les profits engrangés par les effets de l’assouplissement quantitatif (AQ) peuvent s’enregistrer dans la journée. Moralité, les 1% des plus riches seront encore plus riches, comme c’est aussi le cas aux États-Unis.

Quousque tandem… ? À la fin de l’été nous aurons la réponse allemande, en même temps qu’arrive la facture du confinement prélude à la crise sociale qui couve… Mais tout va bien, le CAC40 remonte, d’aucuns feignent de s’en étonner et de s’en féliciter en ignorant délibérément la corrélation AQ (planche à billet) / CAC40 (achats d’actifs), dont on voudrait être convaincu que leur cote est bien le résultat de la création de richesses non financières.

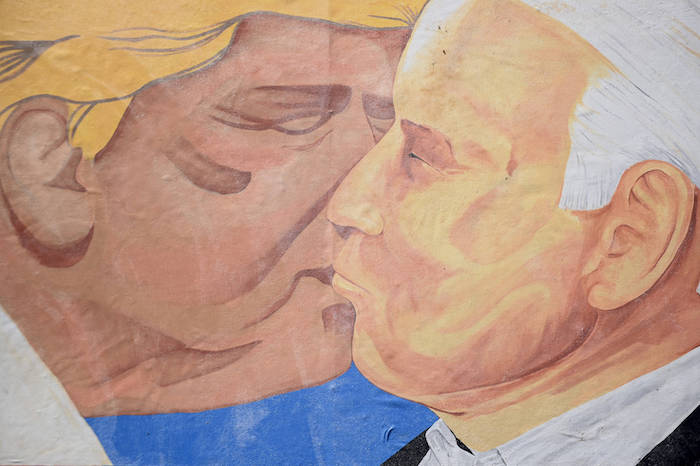

Illustration : Un seul credo démocratique, sauver les banques, par les banques, pour les banques. On n’a jamais à ce point considéré que la finance est la finalité du politique.