Civilisation

À la recherche du XVIIIe siècle

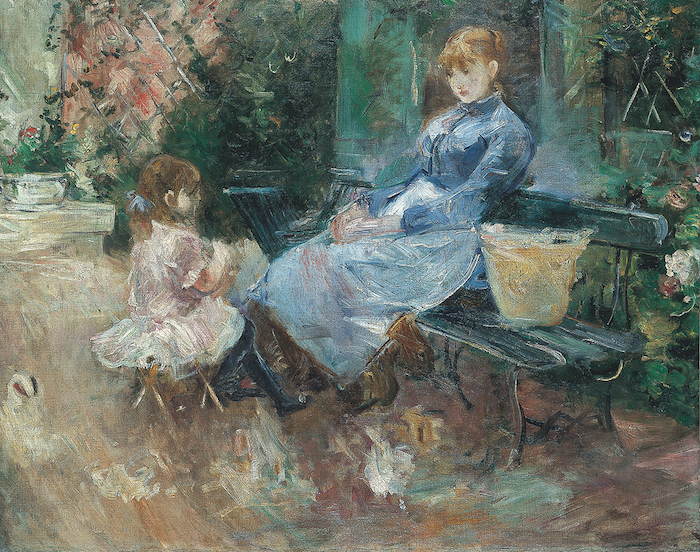

Le père de Berthe Morisot, préfet à Limoges, y créa un musée des Beaux-Arts. Une des premières œuvres données fut un ravissant portrait de Nattier.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Dans la peinture du Pérugin, les silhouettes glissent, hiératiques et mouvantes. Chaque corps esquisse une danse : celle du monde, affairée et presque lascive, sur le parvis du Temple ; celle, pudique, de la noce sous le regard divin. Un jeune homme souple casse un bâton : signe de stérilité, comme sont stériles les élégances et les servilités du monde en arrière-plan. Dieu apparaît comme un tonnerre : c’est le Dieu de Moïse. Le Temple, magnifique et pesant, domine les personnages. Il rend l’idée que les chrétiens se font du Dieu de l’Ancienne Alliance : terrible et dévorant, c’est le Dieu de la Loi gravée sur des tables de pierre. Un Dieu inaccessible qui écrase l’histoire humaine. La porte du Temple s’élève, entourée de deux arches. Par ces trois abîmes insondables de ciel, de lumière et de silence, le Pérugin nous montre « ce Dieu que nul n’a vu ». Le retable du Pérugin exprime l’attente : c’est l’espérance des prophètes. C’est le cri qui parcourt l’Ancien Testament : « Nous serons sauvés ! » C’est le pressentiment de la maternité divine, avant que le renversement du monde ait lieu.

Avec Raphaël éclate l’allégresse de la louange. Dans les couleurs, dans l’harmonie établie entre le Temple et le monde, exulte le « Nous sommes sauvés ! » C’est le Dieu d’Elie, qui se laisse découvrir dans une brise venue « du plus fin du silence ». Elle est l’écho de la brise du premier jour dans le jardin d’Eden. Elle est « la musique silencieuse », dont Saint Jean de la Croix dit qu’elle est la voix de Dieu, et qui semble envelopper les personnages. Après le génie du Pérugin, voici la grâce : dans la délicatesse humble du temple, qui ne surplombe plus mais se fait proche des hommes. Dans l’attention du prêtre qui se penche. Dans la révélation de la féminité de la Vierge, là où le Pérugin révélait la maternité. Elle rayonne dans la lumière des visages, qui prend sa source au fond des cœurs. Dans la douceur des traits, presque effacés chez le Pérugin. Dans l’équilibre parfait entre le don des époux et leur retenue, car à Dieu seul ils appartiennent dans leur plénitude, que le Pérugin esquisse et que Raphaël atteint. Dans la jeunesse de Saint Joseph. Chez les deux maîtres, sa gravité un peu mélancolique contraste avec la sérénité de la Vierge. Elle est la fille du roi que chante le psaume, il est l’homme des labeurs et de l’obscurité. Mais alors que le visage est déjà usé chez le Pérugin, Raphaël le revêt d’une force juvénile qui annonce la Création nouvelle. En inscrivant sa signature au fronton du Temple, l’artiste évoque aussi l’archange de l’amour et du mariage. Cet ange est souvent représenté virevoltant : car les noces, de l’homme et de la femme ou de Dieu et de l’homme, sont une danse. Dans le Temple s’ouvre, énigmatique et limpide, un morceau de ciel. Par l’infime, Raphaël peint l’infini, comme l’infini s’est fait enfant. Ce n’est qu’un petit pan de ciel bleu. Mais vers lui convergent les chemins, il happe le regard et le plonge dans l’au-delà du monde.

Raphaël, Le Mariage de la Vierge, 1504, Pinacothèque de Brera, Milan.