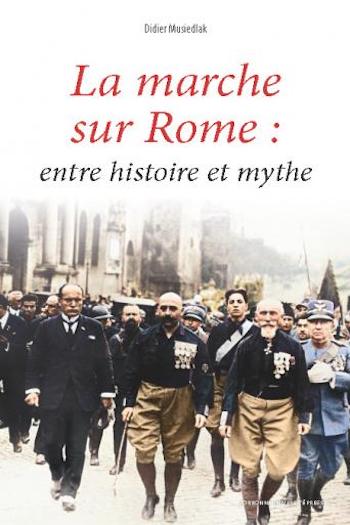

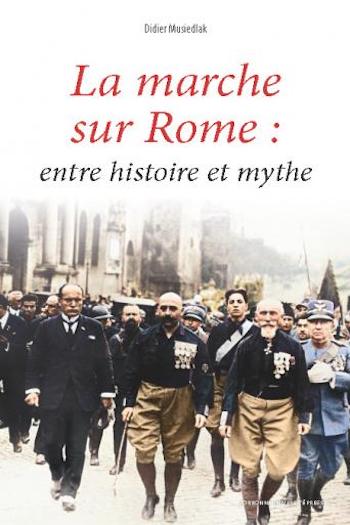

À partir d’une documentation inédite, Didier Musiedlak, professeur en histoire contemporaine et l’un de nos meilleurs connaisseurs du fascisme italien, nous invite à revisiter l’histoire, mais aussi, et peut-être surtout, le mythe de cette Marche sur Rome qui, en octobre 1922, allait permettre à Benito Mussolini de prendre le pouvoir en Italie. Il la remet donc en perspective, évoquant non seulement le cadre qui l’a rendue possible, sa préparation technique, son déroulement, mais aussi sa mythification dans les années qui suivirent pour lui donner une place fondatrice dans la construction de l’État fasciste, montrant ainsi combien l’imaginaire est essentiel à la politique.

Le cadre, c’est d’abord celui des conséquences de la Première Guerre mondiale, et donc le mythe d’une paix dans laquelle une Italie, qui s’était finalement rangée aux côtés des Alliés et mena de durs combats, n’aurait obtenu que bien peu de compensations. C’est celui de l’affaire de Fiume, cette aventure paramilitaire engagée par Gabriele d’Annunzio pour conserver la ville à l’Italie. Mais le nationalisme d’après-guerre a changé de forme, Musiedlak écrivant qu’il a même « changé dans sa substance » et que « le mythe de la nation s’était de nouveau transformé ». Transformé, car avec l’impact de la Grande guerre, sur les anciens combattants, bien sûr, mais aussi plus largement sur l’ensemble des populations européennes, une idéologie anti-bourgeoise et révolutionnaire émerge, et avec elle le mythe national-révolutionnaire. C’est ainsi que le nationalisme du fascisme italien renvoie aux grands mythes de la Rome antique tout en s’inscrivant dans une démarche révolutionnaire.

Or la manière dont l’État italien mate la révolte de Fiume dans la « Noël de sang » de décembre 1920 prouve à Mussolini que le coup de force est bien dangereux. Certes, il y a un autre élément qu’il exploite pour justifier les actions violentes de son parti auprès du pouvoir, celui de la menace de la révolution bolchevique. C’est un élément réel, mais exagéré : s’il y a effectivement les violences du Biennio Rosso (1919-1920) et la grande grève générale (31 juillet-2 août 1922), l’État – avec l’aide des squadristes fascistes – semble l’avoir emporté sur les forces de gauche, et la lutte contre la subversion ne saurait tout justifier.

Un fascisme louvoyant entre les pouvoirs

Mais qu’est-ce que le fascisme en 1922 ? Didier Musiedlak met en garde contre la survalorisation de la part qu’a pu prendre le syndicalisme révolutionnaire, y compris dans ce premier fascisme, et considère qu’au moment de la Marche sur Rome le basculement à droite s’est nettement opéré : poids d’un squadrisme nationaliste, nouveaux hiérarques avec les ras locaux squadristes, recrutement de militants dans une petite et moyenne bourgeoisie agrarienne du centre et du nord de la péninsule, dès la fondation du parti, en novembre 1921 à Rome, lorsqu’il prend la suite des Faisceaux, les choses semblent claires.

Ce qui est clair aussi, selon notre auteur, c’est que la Milice fasciste n’a pas la cohésion qu’on lui donne souvent. Lors de la lutte contre la grève générale, on s’est rendu compte, d’abord, de la faiblesse de l’organisation et de l’encadrement de cette force paramilitaire, se traduisant par des échecs dans certaines zones, mais aussi par des interventions désordonnées qui ternissaient son image auprès des tenants de l’ordre établi et inquiétaient l’armée et le pouvoir. Si Mussolini envisage alors la conquête de l’État « au moyen légal des élections ou au moyen extra-légal de l’insurrection », cette dernière suppose donc que la coordination de la Milice soit très nettement améliorée.

Or cette restructuration de la force paramilitaire du parti n’aura pas le temps d’être vraiment mise en œuvre, d’où des inquiétudes. La décision d’engager la Marche n’est véritablement prise que le 16 octobre 1922, et, se basant sur des documents nouveaux, Musiedlak nous fait entrer dans le secret des débats, démontrant par exemple que l’absence de Michele Bianchi, secrétaire national du parti, a ensuite été gommée. Et même la dernière réunion importante, celle de Naples, le 24 octobre, étonne par le caractère très schématique des décisions qui sont alors prises par ceux qui entendent mener à bien l’opération.

Le plan lui-même est assez clair, sinon simpliste : les fascistes doivent prendre le contrôle de villes importantes et certaines de leurs forces converger sur Rome. Mais pour faire quoi ? S’agit-il de restaurer l’État mis à mal par les « libéraux » et d’obtenir des ministères dans un gouvernement d’union, ou d’établir un nouvel État ? Au sein même des hiérarques fascistes les choses ne sont pas nécessairement claires, ce qui va d’ailleurs curieusement leur être favorable : jusqu’au bout une partie de la classe politique croira à un « coup de bluff » seulement destiné à obtenir des maroquins.

Le pouvoir est certes confisqué par le fascisme, mais ce dernier attire de nouveaux soutiens venant de l’appareil d’État.

On voit donc les difficultés de l’opération. Il faut savoir user de la violence – la plupart des chefs fascistes la considèrent comme tout à fait justifiée –, mais sans permettre un désordre qui conduirait à l’intervention de l’armée. Certes, les fascistes comptent dans leurs rangs bon nombre d’anciens combattants, et des liens de respect sinon d’amitié existent entre eux et certains chefs militaires, mais l’affaire de Fiume a laissé des traces.

Il faut ensuite s’assurer de la neutralité, sinon du soutien, du Poète, dont l’aura est toujours grande. Il faut encore rassurer le souverain, Victor-Emmanuel III : les chefs fascistes ne sont plus républicains et ne menacent pas la stabilité de l’État – et Didier Musiedlak met en lumière ici le rôle important de Cesare Maria De Vecchi. Par ailleurs, Mussolini maintient des liens avec d’anciens présidents du Conseil, Giovanni Giolitti ou Antonio Salandra, qui pourraient avoir à former un nouveau gouvernement si celui de Luigi Facta tombait – et on comprend mieux pourquoi une part de la classe politique pense au bluff. Notons cependant que les choses sont sans doute plus complexes qu’un simple opportunisme : Mussolini craignait qu’en arrivant au pouvoir par la voie légale son parti ne se fonde dans la logique des institutions, sans véritable changement important pour l’État, tout en pensant qu’il ne pouvait pas arriver au pouvoir uniquement par un coup de force, sans soutien dans l’appareil d’État.

Un pouvoir prêt à se servir du fascisme

Arrive le temps de l’insurrection, le 28 octobre, les fascistes s’imposant par la force dans différentes villes, contrôlant préfectures, mairies et commissariats – essentiellement dans l’Italie du Nord et du centre. C’est le cas à Milan, où Mussolini est censé résider, et l’on a deux versions très différentes de son attitude. Dans la première, celle que magnifiera le fascisme, il aurait été présent sur les barricades et aurait entendu les balles siffler. Dans la seconde, celle que valide Musiedlak, il aurait en fait quitté Milan pour se rendre chez sa maîtresse d’alors, à proximité de la frontière suisse, prêt à l’exil si les choses tournaient mal.

Les choses se jouent en fait à Rome, quand le roi refuse de signer le décret instaurant l’état de siège qui aurait permis d’engager l’armée contre les fascistes que lui présente Facta – ce dernier ayant eu le mauvais goût de le signer avant le souverain. Rassuré, comprenant que son heure est arrivée, Mussolini arrive de Milan par le train le 29 octobre au soir. Le 30, la légende voudrait que se présentant au souverain au Quirinal en ayant revêtu une chemise noire, il ait déclaré : « Que Votre Majesté excuse ma mise, mais j’arrive tout droit de la bataille, qui s’est heureusement déroulée sans effusion de sang ». La réalité est moins flamboyante : c’est en redingote qu’il se présenta, et la chemise noire ne fut revêtue que pour arpenter les rues. Acta est fabula.

Il n’y eut jamais 100 000 ni même 50 000 participants à Rome, mais sans doute moins de 20 000, un ensemble hétéroclite à l’armement limité, pataugeant dans la boue, mal ravitaillé : on est loin de cette Italie « militairement occupée par 200 000 chemises noires » décrite par Malaparte. Alors, la Marche sur Rome, démonstration de masse ? Sans doute. Organisée par un parti disposant d’une milice armée ? Oui aussi. Mais révolution ? Les affrontements avec la gauche ont été plus violents les années précédentes, notamment dans la lutte contre la grève générale en août. Mais le fascisme au pouvoir aura besoin de la décrire comme le moment clef ayant permis à une ère nouvelle d’advenir, comme la base d’une véritable refondation de Rome. La Marche s’inscrivait ainsi dans la tradition italienne de Mazzini ou de Garibaldi, dans la continuité de l’aventure de Fiume, mais il s’agissait aussi de la comparer à la révolution bolchevique d’octobre 17, voire à la Révolution française. On comprend que Mussolini ait été par la suite très attentif à la manière dont les différents auteurs, et notamment Italo Balbo, en racontaient la geste, veillant à ce que le Duce en apparaisse comme le véritable maître d’œuvre, toujours au premier rang. L’histoire n’est jamais que reconstruction, avec peut-être cette différence selon notre auteur, qu’il n’y a ici « pas eu de simultanéité entre l’événement et son retentissement international », qui ne viendra que lorsque sera constaté le changement de régime induit.

Servir le fascisme c’était restaurer l’État

Restent deux leçons annexes. La première porte sur le statut ultérieur de la force paramilitaire – une question à laquelle sera aussi confronté Adolf Hitler avec la SA –, qui trouvera ici une solution avec la refonte du statut de la Milice et sa place dans l’organisation de la sécurité nationale. La seconde porte sur le soutien rencontré dans la haute administration. La Marche a en effet été théorisée – par les juristes par exemple – comme justifiant une rupture avec un ordre ancien, celui d’une démocratie libérale dépassée dans le monde nouveau de l’après Première Guerre mondiale. Dans ce nouveau cadre, le pouvoir est certes confisqué par le fascisme, mais ce dernier attire de nouveaux soutiens venant de l’appareil d’État. Pour de nombreux hauts-fonctionnaires, en effet, servir le fascisme c’était aussi restaurer l’État, y compris en mettant en place, en lieu et place des inutiles débats parlementaires, une direction technocratique de la société – sous la très lointaine présence du souverain.

C’est peut-être dans ce rapport d’un mouvement révolutionnaire à l’État qu’est la leçon de la Marche sur Rome : la violence seule n’est souvent pas de mise, car rien ne peut se faire sans un soutien, dans l’État comme dans la population, qui impose de la limiter ; mais il faut aussi savoir poser clairement un acte de rupture pour entraîner l’adhésion de ceux qui ne supportaient plus la situation. Nul doute que, dans ce cas particulier de la péninsule italienne, le maintien de l’image tutélaire d’une monarchie, même récente, aura facilité ce délicat exercice d’équilibre.

Illustration : Benito Mussolini [deuxième en partant de la gauche] en 1922.

Didier Musiedlak, La marche sur Rome : entre histoire et mythe, Paris, Sorbonne Université Presse, 2022, 214 p., 18 €.

Didier Musiedlak, La marche sur Rome : entre histoire et mythe, Paris, Sorbonne Université Presse, 2022, 214 p., 18 €.

Didier Musiedlak, La marche sur Rome : entre histoire et mythe, Paris, Sorbonne Université Presse, 2022,

Didier Musiedlak, La marche sur Rome : entre histoire et mythe, Paris, Sorbonne Université Presse, 2022,