Civilisation

À la recherche du XVIIIe siècle

Le père de Berthe Morisot, préfet à Limoges, y créa un musée des Beaux-Arts. Une des premières œuvres données fut un ravissant portrait de Nattier.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Qui aurait cru que Boldini se révélerait comme un peintre audacieux ? On avait l’impression d’une peinture datée, trop habile, trop mondaine, alignant des portraits chics et chocs comme un photographe à la mode mitraille les soirées des jeunesses dorées du moment.

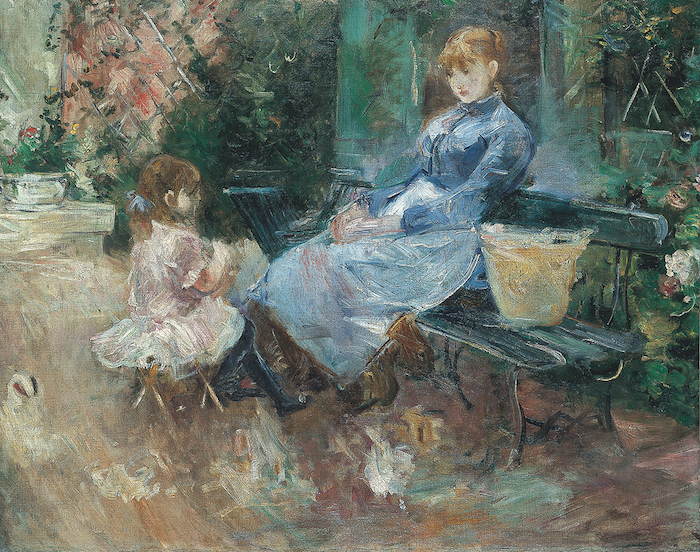

Mais on découvre à la fois un technicien brillant, un observateur précis et un artiste sensible aux courants artistiques que l’histoire officielle a consacrés, même s’il ne leur sacrifia pas. Proche des Macchiaioli, à ses débuts italiens dans les années 1860 (mouvement d’avant-garde auquel le Musée de l’Orangerie consacra une belle exposition en 2013), il se fixe à Paris en 1871 et fait tranquillement carrière en peignant ce que les gens achètent, d’aimables scènes de genre, tout en observant les rues et leurs spectacles. En 1880, il se met au portrait de la haute société et ne lâchera pas le filon (mais il lâchera alors sa compagne, Berthe, au profit d’une dame de la bonne société qui le comble de ses faveurs et lui ouvre son carnet d’adresses ; douloureux sacrifice).

Doit-on regretter son manque d’appétit pour tous les -ismes qui fleurirent jusqu’à sa mort, en 1931 ? Non. D’une part parce que le facile impressionnisme de ses débuts fait place à un style original, où Le Greco affleure sous la pose des élégantes, d’autre part parce que ses scènes de genre sont d’une mièvre inspiration et d’une lassante répétition. Réussir à représenter cent fois une femme debout et bien habillée sans donner l’impression de ressasser une formule est bien autrement difficile, et Boldini y réussit. On peut célébrer, au passage, sa maîtrise des noirs et des blancs : Sargent ou Whistler (dont il peindra le portrait), qui ont conquis leurs galons de grands peintres, ne faisaient pas mieux que le Portrait d’Emiliana Concha de Ossa (1888) ou le Portrait de Lady Colin Campbell (1894). Le premier, un grand pastel, juxtapose une jeune femme pâle et des boiseries grises, les chairs reproduites avec le velouté que permet le pastel, la robe traitée comme un vaporeux nuage grâce à mille zébrures nerveuses qui finissent par se fondre tout en laissant transparaître, là où l’étoffe n’a qu’une épaisseur, le décor estompé du mur. Si on isole les gants, les fleurs du corsage, la hanche droite, on se perd dans les variations ingénieuses des pastels et tous les effets que le peintre a su en tirer. Si on recule, le portrait est évident dans son unité. Le second, une huile, représente une femme aussi pâle mais au sourire moins innocent, plus sûre de ses charmes. En robe noire, assise sur une méridienne gris foncé contre un mur plus foncé encore, elle offre la blancheur rosée de son visage, de ses bras et de sa gorge, tout le mouvement de la robe étant comme un grand vase destiné à exhiber cette fleur unique.

Boldini reviendra sans se lasser sur ces grandes figures, au canon allongé presque maniériste, sur ces harmonies tout à la fois délicates et tendues, comme le quasi-camaïeu du célèbre Portrait du comte Robert de Montesquiou (1897), en adoptant des manières successives, mariant la précision de la silhouette à un certain far presto dans les chevelures ou les vêtements, qu’on trouvait déjà dans ses scènes, comme en témoignent les robes des deux élégantes de Conversation au café (1879), surtout celle de droite, traitée en brusques aplats écrasés comme au couteau (on dirait du Zorn, ce peintre suédois qui fut son contemporain et œuvra lui aussi à Paris au même moment). Feu d’artifice, en 1892, ressemble à une toile de Georges Mathieu : la robe est une série de coups de brosse, fusées blanches dont l’élan les entraine en dehors de la toile, et le modèle se détache contre un fond qui ne prétend rien représenter mais juste mettre en valeur celle qui est désormais une inconnue (tous les noms de ces gens fashionables ont sombré avec leurs fortunes) ; si ses clients et le public des salons ne connaissaient que ses portraits, Boldini peignait dans le secret de son atelier des toiles plus colorées, plus échevelées, plus abstraites, comme s’il testait l’air du temps avant de n’en retenir que ce qu’il pouvait instiller dans ce qui établissait sa renommée et sa fortune. Le Portrait de Rita de Acosta Lydig assise (si peu avec la manière dont Boldini la peint en légère plongée, ce qui allonge son corps), en 1911, revient au maniérisme italo-espagnol mais avec le côté fiévreux de l’Avant-Guerre, le modèle se tordant élégamment sur sa chaise pour mettre en valeur et ses chevilles (et ses chaussures de marque), et son port de tête, et ses bras, et son buste, levant ici le coude et baissant là l’épaule, avec un air imperturbable de sphynge symboliste (certains critiques avaient souligné, à l’époque, que Boldini n’était dupe ni de la vanité de ses modèles ni de la décadence de son temps). Portrait si artificiel mais si vivant, paraissant esquissé mais minutieusement travaillé dans la répartition des masses, avec une palette très resserrée. De celles qui conversent à celle qui s’admire, plus de trente ans, Boldini filtrant sans cesse l’époque et les classiques pour cristalliser dans ses portraits des moments très conscients de leur représentation, aujourd’hui restitués, par la grâce d’une bonne exposition et la lassitude des excommunications, au rang d’œuvre véritable.