Civilisation

La dialectique ou le tiers exclu de la modernité

Méditation avec Hegel.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

La critique lacunaire d’Adorno. La raison est-elle libératrice ou opprimante ?

La question repose, néanmoins, sur le présupposé des « Lumières » selon lequel la raison serait légitimante de toute connaissance. En érigeant la raison (comme l’a fait Kant) en principe directeur de la modernité, l’homme s’est coupé de toute métaphysique en absolutisant la liberté comme fin ultime de l’accomplissement du règne de la raison dans l’histoire (cf. Hegel). Mais, outre que l’historicité hégélienne de la raison nous semble être un leurre, c’est son rôle entendu comme nécessaire qui doit être soumis à la critique. La critique de l’« Aufklärung » proposée par Theodor W. Adorno (1903-1969), principalement développée dans Dialectique de la raison, coécrite avec Max Horkheimer (1895-1973) en 1947, remet en question leur projet rationaliste et ses conséquences sur la modernité. Adorno et Horkheimer affirment que la raison, telle qu’elle s’est développée depuis les « Lumières », est devenue une raison instrumentale. Cela signifie que la rationalité moderne ne vise plus la recherche de la vérité ou de l’émancipation, mais devient un outil de contrôle et de domination. Pour Adorno, l’idéal des « Lumières » repose sur la maîtrise de la nature. La rationalité devient un outil d’assujettissement non seulement de la nature mais aussi des individus dans les sociétés modernes. La société industrielle moderne transforme les individus en simples rouages d’un système économique et technique. Ainsi, Adorno semble surpris que le projet des « Lumières », censé libérer l’homme de l’obscurantisme et de la superstition, aboutisse paradoxalement à de nouvelles formes de barbarie et d’aliénation. Selon lui, l’excès de rationalisation et de calcul conduit à la déshumanisation. Cette idée est particulièrement illustrée par la rationalité froide ayant permis l’organisation bureaucratique des génocides, comme celui de l’Holocauste. Pour autant, Adorno ne rejette pas totalement les « Lumières » auxquelles il sait gré d’avoir ouvert les voies de l’émancipation humaine, et se borne, sans aller plus loin, à en accuser les contradictions internes et les dérives potentielles. Or cette analyse est inconséquente en ce qu’elle a recours aux causes du mal pour lui porter remède : l’idée selon laquelle la raison pourrait se réformer elle-même en se soumettant à sa propre critique est un non-sens. Son fétichisme des Lumières l’empêche d’en faire une critique radicale qui irait jusqu’à la condamnation de ce qui constitue le cœur de son projet même. Les supposées « dérives » (domination, raison instrumentale, barbarie technocratique, standardisation des masses, hébétude industrielle) ne seraient pas de simples excès accidentels mais des éléments constitutifs du rationalisme des « Lumières » lui-même. Or, si la raison des « Lumières » porte en elle la volonté de domination, cette logique devient inséparable de ses prétendus idéaux d’émancipation. C’est précisément un leurre que de se persuader que l’histoire de l’humanité suit un cours linéaire vers sa supposée sortie de la barbarie. Les horreurs totalitaires du XXe siècle, qu’avaient pourtant préfiguré le populicide vendéen et le prométhéisme des guerres napoléoniennes, auraient dû conduire à destituer la raison de son piédestal démiurgique. S’il n’en a rien été, comme on le sait, c’est principalement parce que la modernité ne souhaite nullement extirper les racines de son mal intrinsèque. Loin de s’employer à en tarir les sources, la Société du Spectacle – autre nom debordien de la modernité – les dissimule sous les traits, censément plus avenants, du progrès, de l’état de droit et de la liberté individuelle.

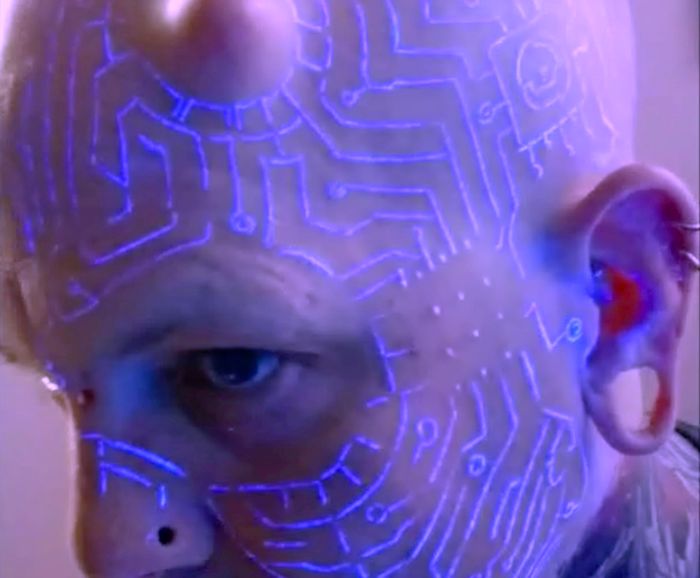

Phénoménologiquement, il n’en est fondamentalement rien puisque de l’euthanasie à l’avortement de masse, des pratiques eugénistes aux expérimentations transhumanistes, de la domination biopolitique à la dictature souveraine des juges (qui décident, proprio motu, de la situation d’exception au prix d’un hallucinant schmittianisme judiciaire…), de la servilité hédoniste des peuples à leur asservissement idéologique, nos démocraties avancées ne sont rien de moins que des avatars de leurs devanciers totalitaires, tous convergents vers le paradigme de l’homme nouveau – le consommateur déraciné et déspiritualisé. Le « plus-jamais-ça », symbole verbal d’un réflexe pavlovien d’une pensée de plus en plus indigente réduite aux acquêts du psittacisme le plus orwellien, doit s’entendre, au contraire, comme un « encore-et-toujours » de l’« homme-masse » (pour reprendre le mot d’Ortega y Gasset), mouton sans cesse plus épris de propagandes et d’espaces concentrationnaires ludiques et consuméristes. Quant au Barnum hypermnésique entretenu autour de l’« antifascisme » – comme pour mieux donner le change, en quelque sorte –, Adorno ne l’aurait pas désavoué – preuve supplémentaire de la stérilité de son diagnostic –, puisqu’il en tenait pour une omniprésence de la mémoire – ou « mimésis » – en tant que nouvel impératif catégorique censée apprivoiser la part d’inhumanité qui habite la modernité. Cette éthique victimaire (qui compose le fonds de sa Dialectique négative (1966), sorte d’utopie philosophique) encaserne l’individu, loin de l’émanciper conformément au projet initial des « Lumières ». Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un tel système (qu’Adorno qualifiait de « Verwaltete Welt » ou « monde administré ») aurait donc mérité, sans autre forme de procès, d’être philosophiquement congédié.