En ces temps de bicentenaire de la mort de l’Empereur Napoléon, il semble difficile de ne pas évoquer les adaptations cinématographiques dont ce personnage de l’histoire de France le plus connu au monde a fait l’objet. Historien et critique de cinéma, Antoine de Baecque note qu’« avec plus de 700 apparitions de Napoléon sur le grand écran […] et à peu près 350 à la télévision, l’Empereur est l’un des personnages historiques les plus représentés sur les écrans ». La place, évidemment, nous manque pour consacrer ne serait-ce qu’un seul mot à chaque apparition de l’Aigle sur le grand et le petit écran.

L’on mentionnera l’incomparable Napoléon vu par Abel Gance (selon son titre complet) de 1927. Prodige d’innovations techniques et esthétiques (usage du « Polyvision », triple écran permettant, notamment, l’insertion de « split screen » ou images multiples, surimpressions, mobilité de la caméra accrochée au dos d’un cheval ou sur un trapèze géant), l’œuvre fut montée trois fois, sans compter les restaurations (la dernière, dans sa version muette initiale, portant la durée du film à 5 heures 20, la durée totale intégrale s’élevant à 6 heures). « Film-fleuve, au budget insensé pour l’époque (les dix-huit millions de francs d’origine équivalant à quatorze millions six-cent mille euros actuel), avec presque deux ans de tournage (janvier 1925-août 1926), deux cents techniciens, quarante vedettes [y compris l’écrivain Antonin Artaud dans le rôle de Marat et Abel Gance lui-même dans celui de Saint-Just], des milliers de figurants, autant de costumes, soixante canons [auxquels on pourrait ajouter pas moins de 13 000 mètres de pellicule]… Napoléon est en tout point démesuré, à l’image du destin grandiose du héros qu’il prétend embrasser » (Guillaume Evin, L’Histoire fait son cinéma, 2013). C’est après avoir visionné Naissance d’une nation de David. W. Griffith que Gance conçut son projet hors-norme de revisiter l’épopée napoléonienne. Le film de 1927 retrace seulement quinze ans de la vie de Bonaparte, de son entrée à l’école de Brienne en 1781 à la glorieuse campagne d’Italie de 1796. Les six autres épisodes prévus par Gance resteront lettre morte. Chef-d’œuvre lyrique n’hésitant pas à prendre quelques libertés avec l’histoire – jusqu’à même se voir taxer de film pour « apprentis fascistes », tant y est défendue, il est vrai sans complexe, la thèse de l’homme providentiel –, ce Napoléon est à mettre au même rang artistique que Naissance d’une nation précité ou Le Cuirassé Potemkine de Sergueï Eisenstein. Ajoutons que Gance tournera, en 1960, Austerlitz avec Pierre Mondy dans le rôle-titre. Le souffle épique n’y est plus et ce dernier, trop débonnaire, peine à incarner l’Empereur avec justesse.

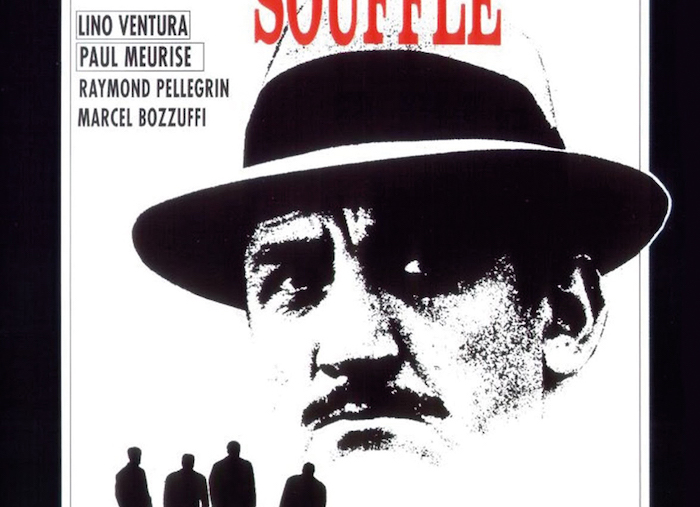

On lui préfèrera, de loin, l’interprétation magistrale de Raymond Pellegrin dans le film Napoléon de Sacha Guitry, de 1955, servi par une distribution exceptionnelle (Daniel Gélin, dans le rôle de Bonaparte jusqu’au Consulat, Danielle Darrieux, Maria Schell, Jean Gabin, Micheline Presle, Jean Piat, Jacques Dumesnil, Pierre Brasseur, Serge Reggiani, Yves Montand, Noël Roquevert, Jean Marais, Erich von Stroheim, Luis Mariano, Orson Welles, Pauline Carton, Louis de Funès, Lana Marconi, etc.). Michèle Morgan est tout simplement belle et sensuelle dans le rôle de Joséphine. Erreur de casting, selon nous, car la première épouse de l’Empereur, qui avait trente-trois ans lorsqu’elle le rencontra, « paraît quelque peu fanée si l’on en croit ses contemporains » (Jean Tulard, Napoléon ou le mythe du sauveur, 1987). Sacha Guitry endosse, lui, pour la seconde fois (la première, dans Le Diable boiteux, du même, en 1948), le rôle de Talleyrand, diplomate caméléon qui ne se fait pas envoyer dire par Pellegrin/Napoléon la jubilatoire et célèbre insulte : « Talleyrand, vous êtes de la merde dans un bas de soie ! ». L’on goûtera sans modération cette adaptation plus intimiste, narrative et parlée, qui fait la part belle au trait d’esprit et à une langue joliment claire et déliée, dont la musicalité et la profondeur littéraire nous manquent cruellement aujourd’hui.