Civilisation

Un nouveau roman avant l’heure

Bien avant de devenir royaliste, Jean Dutourd publia Le Déjeuner du lundi. Il avait 26 ans, c’était son deuxième livre et c’était un chef-d’œuvre.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

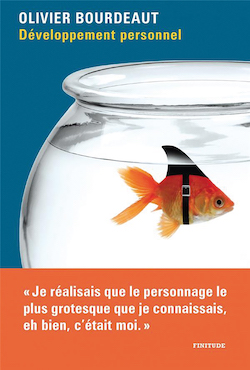

Olivier Bourdeaut a le don du style : ses précédents romans l’ont montré. Mais voilà que son dernier livre, Développement personnel (éd. Finitude), nous apprend qu’il n’a plus d’inspiration, ne sait plus quoi raconter ; après rappel de ses autres problèmes, il en conclut qu’il n’est qu’un grotesque.

Cette posture affligée est d’abord une technique pour explorer l’état d’âme d’un artiste que sa muse abandonne. Jean Dutourd a joué cette partition dans Pluche ou l’amour de l’art ; Bourdeaut s’y met à son tour. Mais si Dutourd prenait ce prétexte pour explorer l’âme de l’artiste, et les mystères de la création, Bourdeaut, lui, se regarde surtout le nombril, se flagelle avec une complaisance mâtinée de dérision. Il veut qu’on sache qu’il est depuis toujours un perdant, un gaffeur, un parasite.

Reste que le titre, Développement personnel, renforcé par les intitulés de chapitres, invite à débusquer, dans les échecs programmés de ce bras-cassé, une satire de la littérature sirupeuse, calibrée pour flatter la niaiserie des optimistes béats. On s’amuse alors à voir prendre le contrepied de cette psychologie de bazar, et on se laisse séduire par le charme ambigu de confessions joyeusement déprimantes, qui révèlent en vérité un étourdissant savoir-faire. Ce machin bourré de talent, c’est un peu le Boléro de Bourdeaut, un amusement de virtuose.

Le principe consiste, non pas à répéter sans cesse une ritournelle obsédante en l’orchestrant de plus en plus puissamment, mais à rabâcher les échecs, les incompétences, les impuissances, en les peignant de plus en plus abominables, mot dans lequel on a très envie de supprimer les trois premières lettres. Car ce que l’auteur nous propose, c’est une descente aux enfers de la médiocrité cajolée, jusqu’à ce que son personnage prenne enfin conscience de ce qu’il est : un grotesque accompli. En écho, Édouard, le héros du premier roman raté de notre auteur, accumule lui aussi les horreurs, mais il le fait en maniaque de la méchanceté perverse, et finit « monstrueux » dans le « bouquet final » de ses turpitudes, lesquelles ne sont que « flammes, chaos et déchéance ». Ultime déconvenue, le narrateur a cru que ce qu’il prenait pour un chef-d’œuvre allait être édité, jusqu’à la réception du refus officiel, qui lui signifie que ses ambitions, ses rêves, sa vie ne sont que du vent.

Et pourtant, quelque temps après ce fiasco, Olivier Bourdeaut est devenu un auteur à succès avec En attendant Bojangles. Ce qui n’empêche pas qu’on reste un ridicule, soutient-il avec entêtement. La preuve : un entretien avec une journaliste espagnole, dans une galerie où cinq personnes trouvent drôle l’anecdote qu’il raconte, de son père supprimant la télévision quand Mitterrand est élu, parce qu’il « refusait d’avoir des socialistes dans son salon ». Cette séance piteuse lui donne l’idée de son prochain roman, l’histoire « d’un génie redoutable de la bêtise » qui lui « permettrait de développer toutes les formes d’humour possibles, l’ironie, le cynisme, le comique de situation, celui de répétition, l’absurde… » (Flaubert a déjà tenté l’exercice avec ses Bouvard et Pécuchet…) Mais voilà, « le texte s’était dérobé. » Alors, le génie en écharpe, l’auteur eut la révélation que ce héros si parfaitement bête, c’était lui. Il a donc écrit le livre que nous avons en mains. Il y a mis « toutes les formes d’humour » au fil de ses écarts, enfilant ses ratages, ses envolées de fol, saluant son frère généreux, et les filles qui l’ont consolé d’être nul. Il faut reconnaître que si le ton de sa conversation est aussi enlevé que celui de son écriture, on comprend pourquoi tant de filles sont séduites.

Pourvu que l’auteur croise bientôt, en sautant de rocher en rocher sur les rivages bretons, un sujet de grand vent et de haut vol, qui lui donne des ailes ! Nul doute qu’avec son coup d’œil, son sens de l’observation des tordus, des zozos, des éclopés, et de tous ceux qui leur tournent autour, il ne trouve ce qui convient à son génie, et qu’il puisse tirer sur le fil de l’inspiration sans le casser… En attendant, on peut être assuré qu’il n’ignore pas que ce qu’il nous démontre, c’est qu’avec un ton, un style aussi éclatant, on peut écrire sur n’importe quoi, et produire un bon livre – faire de l’or avec du plomb, tout en feignant de l’avoir dans l’aile.

Jean-François Beauchemin en est lui aussi convaincu, et il nous le montre dans son récit Le roitelet (éd. Québec Amérique /Folio Gallimard). Cet auteur québécois n’en est pas à son coup d’essai, mais il reste pourtant peu connu chez nous, et c’est dommage. Le roitelet, oiseau ou roi dérisoire, c’est son frère cadet, dont il s’occupe avec tendresse depuis qu’il est entré dans le pays noir de la schizophrénie. Et c’est ce blessé de l’âme qui suggère à son aîné d’écrire un livre où il ne se passe rien, parce qu’il sait, avec sa fine intelligence torturée, que ce n’est pas le sujet qui fait le beau livre, mais le regard, et l’art de mettre des mots sur ce qui s’efface afin de le garder vivant, serait-ce fantomatiquement. Le goût des mots est une passion qui donne magiquement accès à la vérité du monde, une vérité qui se refuse sans cesse, et se donne tout à la fois, quoique sur un autre plan. Ainsi son frère est-il oiseau et roi, « un oiseau fragile dont l’or et la lumière de l’esprit s’échappaient par le haut de la tête », un roi « régnant sur un pays sans prestige, un pays de songes et de chimères. » S’ils se comprennent si bien, c’est qu’ils se savent « d’une race noble, celle des enfants élevés dans l’amour et la considération pour les choses de la pensée. » Cela n’en fait pas de sombres raisonneurs, mais des amateurs de portes.

Cherchons donc les portes. En voici une : depuis son enfance, l’auteur passe des heures à contempler le ciel ; il y fait des découvertes renversantes : « Rien ne manquait au ciel : ni ses ronds-points, ni ses grandes places publiques, ni ses voies d’accès, ni sa petite porte entrouverte sur la gauche. » Sans doute ne l’avez-vous jamais remarquée, mais elle existe, cette « petite porte » à senestre, qui permet de pénétrer au-delà de ce qu’on voit, du côté de l’inquiétant, du sinistre ; en tous cas, l’auteur n’écrit que pour nous suggérer de la franchir avec lui.

Car voilà bien un écrivain dont les pouvoirs relèvent de la métaphysique, de ce qui va au-delà de notre perception du monde sensible. Et c’est pourquoi son frère, plus qu’un malade à soigner, lui est un guide : « je m’en suis remis à lui comme à l’un de mes maîtres les plus sûrs », reconnaît-il. N’a-t-il pas franchi « les portes d’un pays terrible », dans lequel il est certes terrorisé, mais aussi, initié ? Il y vit une étrange relation avec Dieu, très familière, et cependant mystérieusement distante, à la façon de ces amours violentes, illuminées d’orages. Il lui semble que Dieu, comme s’il refusait de remplir son devoir de l’aimer, s’est retiré de sa vie « en éteignant la lumière ». Quant au narrateur, s’il est « sûr que Dieu n’existe pas », il avoue qu’ « il existe en [lui] un besoin de Dieu dont [il] n’arrive pas à [se] débarrasser. » Tous deux sont des passionnés de l’âme, l’écrivain, « séduit par cette étrange oscillation de fleur agitant l’âme humaine », le blessé, se demandant à quoi elle sert, tandis que, dans sa nuit, « elle cherche un passage vers le jour », ainsi que font les oiseaux qui, affamés d’aube, « partent à la rencontre du soleil, comme pour en précipiter la venue. »

L’auteur possède le secret de raconter ce qu’il invente – l’inventeur est le découvreur des trésors cachés – avec un art tellement souverain qu’il crée véritablement, non pas des choses imaginaires, mais des expériences de vie si intensément vécues qu’elle sont d’une vérité absolue, la vérité des visions mystiques. Le plus étonnant n’est pas dans l’invention, mais dans la force qui impose l’invention comme révélation d’une vérité cachée, qui reste et restera cachée, mais qui entre cependant par ce biais dans le domaine du connaissable obscur, du « nuage de l’inconnaissance », le lieu de tout ce qui est « considérable », dont se nourrissent le cœur et l’âme.

Cet inconnu qui s’impose avec l’évidence du familier, c’est ce qui de l’être ne peut que se deviner, mais nous habite. D’où l’importance de la présence silencieuse. Le narrateur est le seul qui apaise les crises de son frère malade, parce qu’il est le seul qui communique avec lui sans parler, en restant simplement près de lui. Le seul aussi qui l’écoute fraternellement, sans chercher à comprendre « les épaisses ténèbres » qui en lui le repoussent, mais en s’associant mystérieusement à ses songes si proches, quoique impénétrables. Des songes que la poésie enchante, car il trouve dans les livres les amitiés qui lui manquent dans sa vie blessée. Quant au narrateur, qui est devenu écrivain pour rester libre – « je ne me sens maître de moi-même que lorsque j’écris », nous confie-t-il – il nous propose de partager la maîtrise de son monde intérieur, qui apporte ce « quelque chose [qui] manque au réel », lequel est « parfois un truc très imaginaire. »