Le Brexit remet l’Angleterre devant le choix de ses partenaires. L’Union européenne, qu’elle a tenu à bout de gaffe, la laissera-t-elle devenir à ses portes une place forte de la mondialisation ? Mais qui peut être un allié, pour la vieille Albion qui a largué ses amarres sans être assuré du port ?

Nous assistons en ce moment à un nouvel épisode d’une histoire qui a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. En 1962, Londres constatait que les bases de sa politique depuis 1945, l’Empire d’un côté, la « relation spéciale » avec Washington de l’autre, s’effondraient. Le Commonwealth avait de moins en moins de consistance politique et économique, le président Kennedy était beaucoup moins partisan de la « relation spéciale » que ses prédécesseurs. Tandis que la Communauté économique européenne, regardée à ses débuts avec condescendance par le Royaume-Uni, se renforçait et que Londres avait de plus en plus besoin d’accéder librement à son marché. Selon une formule fameuse de l’ancien secrétaire d’État américain Dean Acheson en 1962, « La Grande-Bretagne avait perdu un Empire, elle n’avait pas encore retrouvé un rôle ».

Le Premier ministre de l’époque, Harold Macmillan, en était conscient. C’était le grand débat européen, la première candidature à la CEE posée par Macmillan en 1962, le refus de De Gaulle lors de sa fameuse conférence de presse du 14 janvier 1963, puis la deuxième candidature britannique en 1967, derechef repoussée par de Gaulle, puis enfin en 1973 l’accord entre Heath et Pompidou.

Mais dès 1974 les représentants britanniques jouaient un rôle rapidement croissant à Bruxelles, l’anglais remplaçait en fait le français, et Londres réorientait la CEE dans un sens beaucoup moins protectionniste et plus conforme au mouvement de mondialisation économique qui commençait durant ces années.

Certes il y avait des oppositions, en particulier de la part du Parti travailliste qui redoutait l’évolution libérale de Bruxelles, mais aussi de nombreux conservateurs réticents devant les abandons de souveraineté. Le Premier ministre travailliste Harold Wilson, pour trancher le débat, organisa en 1975 un référendum pour ou contre le maintien dans la CEE. La majorité se prononça pour le maintien dans la CEE, et l’affaire paraissait réglée, sauf que le très manœuvrier et peu scrupuleux Wilson avait introduit dans le système britannique, pour son confort politique, un précédent parfaitement contraire à l’esprit des institutions, le référendum.

Cependant, et ce jusqu’à la fin de la Guerre froide et au traité de Maastricht de 1992, le Royaume-Uni paraissait avoir trouvé un nouvel équilibre, tandis que Margaret Thatcher stoppait son déclin économique. Le Royaume-Uni jouait un rôle essentiel à Bruxelles (tout en obtenant un considérable rabais financier), mais conservait des relations privilégiées avec Washington tout en maintenant son rôle mondial, par l’importance financière de la City et l’inventivité et l’efficacité des services de toute nature, dont une économie en voie de mondialisation et de tertiarisation avait de plus en plus besoin. Le meilleur de tous les mondes possibles !

Le rejet de l’Union européenne

Les choses se gâtèrent à partir de 1989 : la réunification allemande (que les Anglais accueillirent avec encore moins d’enthousiasme que les Français !) et la libération de l’Europe de l’Est modifiaient tous les équilibres. Une Europe continentale tout entière unifiée et de plus en plus centralisée ? On décida en effet, contre l’avis de Londres, à la fois l’élargissement rapide de la CEE et sa transformation en une Union européenne beaucoup plus ambitieuse, également sur le plan monétaire et le plan politique.

À partir de là Londres fut vent debout : le Royaume-Uni n’adhéra ni à l’euro, ni à l’espace Schengen, les deux « avancées » les plus notables du système de Maastricht. Tandis que l’Acte unique de 1986, que les Anglais avaient compris d’abord comme le renforcement d’un marché européen unique conforme à leur vision libre-échangiste, développait dans toutes les directions des conséquences réglementaires poussées à toute vapeur par la Cour européenne de Luxembourg (dont le rôle de plus en plus intrusif par rapport aux législations nationales contribua beaucoup à mon avis au retournement de l’opinion britannique). C’est à partir de là que le mouvement de Farage se développa et commença à mordre sur l’électorat conservateur. Au fond, la dernière victoire des Européens fut le départ de Margaret Thatcher en 1990, poussée dehors par un parti conservateur plus pro-européen que son électorat ; au fond, la saga que nous connaissons depuis 2016 n’est que l’aboutissement d’une crise profonde, commencée il y a près de trente ans.

Insularité ou mondialisme ?

Je ne reviendrai pas sur les épisodes du Brexit : il suffit ici de souligner qu’il répond à des problèmes de fond anciens et ne se résume pas à une réaction épidermique, « populiste », voire « raciste ». Mais je voudrais montrer que la position britannique est actuellement très contradictoire.

En effet, les partisans du Brexit sont divisés : il y a, bien sûr, d’un côté les tenants des particularités historiques insulaires du Royaume-Uni, et qui voient dans l’Union européenne un « machin » mondialisant qui leur impose immigration, régulations envahissantes et la subordination du Parlement britannique aux décisions de Bruxelles et de Luxembourg.

Mais, à côté, de nombreux partisans du Brexit reprochent au contraire à l’UE d’être trop protectionniste, de brider le rôle de l’économie britannique dans le monde, de l’empêcher de surfer sur la vague de la mondialisation. C’est en fait la position de Boris Johnson ! Ce clivage entre une vision insulaire et une vision mondiale voire mondialiste n’est pas nouvelle : elle a marqué la bataille du libre-échange au XIXe siècle avec la suppression des Corn Laws qui protégeaient l’agriculture britannique et on l’a retrouvée pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Dépression des années 30, après 1945. Ce débat n’est pas anecdotique ou archaïque, il revient régulièrement, il correspond à de profondes structures de la société, de la mentalité et de l’histoire britanniques.

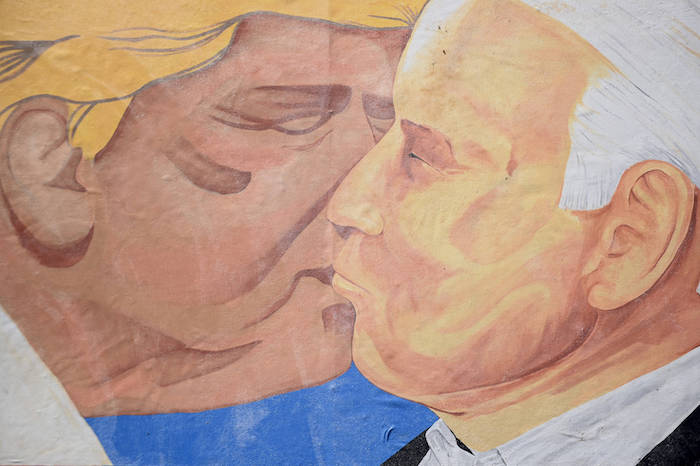

Mais cela montre aussi que la victoire électorale de Boris Johnson ne règle sans doute pas tout de façon définitive, et qu’il pourra avoir du mal à faire admettre toutes les conséquences qu’il tire du Brexit, même si celui-ci peut être considéré désormais comme accepté. On voit bien les grandes lignes de son projet : jouer pleinement au niveau mondial après s’être libéré de la réglementation bruxelloise. Conclure rapidement un accord de libre-échange avec les États-Unis. Et conclure d’ici la fin 2020 un accord avec l’Union européenne, assurant au Royaume-Uni le maintien de l’accès au marché européen mais sans les inconvénients du carcan communautaire. Tout en faisant valoir, pour y parvenir, tous les atouts de la Grande-Bretagne dans les sciences et les techniques de pointe, ainsi que dans le domaine miliaire, afin de pousser les Européens à prendre ses objectifs au sérieux.

Reste à négocier le traité avec l’UE

Mais rien de tout cela n’est assuré. Il est déjà clair que Bruxelles va faire traîner les négociations, de façon à remettre Boris Johnson à la fin 2020 en face du dilemme qu’il a connu dès son élection : soit un accord avec l’UE, mais très dur et rendant pratiquement une zone de libre-échange avec les États-Unis impossible (à supposer même que les Américains acceptent de le négocier dans un sens favorable aux intérêts britanniques), soit une sortie sans accord, mais qui posera beaucoup de problèmes à Londres et qui ne conviendra pas à beaucoup de ses électeurs du mois de décembre.

Sans compter que les Européens (pour être précis : les Français et les Allemands) se sont lancés dans le grand programme du système de combat aérien futur en en excluant d’entrée les Britanniques, également écartés des applications militaires des satellites européens. Quant à la coopération en matière de défense, autour d’un nouvel organisme qui ne serait ni l’UE ni l’OTAN (le Conseil européen de sécurité préconisé par le président de la République pour rattraper les Anglais), je n’y crois guère.

À mon avis, Londres ne pourra pas tout avoir à la fois : l’Europe sans ses inconvénients, la relation spéciale avec Washington, et un rôle privilégié dans la mondialisation. Le plus probable me paraît être l’atonie des liens avec l’UE, le renforcement des liens avec le monde anglophone. Cette orientation a été souvent présente depuis 1945. Mais la Grande-Bretagne aura encore plus de mal qu’à l’époque à s’y faire sa place. Cependant, si l’Europe s’englue dans l’hyper-réglementation socialo-écologique, devient de plus en plus continentale et soumise aux influences russes, chinoises et moyen-orientales, l’option résolument « occidentale » de Boris Johnson pourra se retrouver fort actuelle. Nous verrons, cette histoire n’est pas achevée ; le rôle de la Grande-Bretagne dans le monde n’est pas encore fixé.