Entre désespoir social, intérêts gaziers et insécurité régionale, la province du Cabo Delgado est devenue le théâtre d’une guerre dont les répercussions dépassent largement les frontières du Mozambique.

Depuis plusieurs années, le nord du Mozambique vit au rythme des attaques djihadistes. Ce conflit, longtemps resté en marge de l’actualité internationale, a brutalement surgi sur la scène mondiale lorsqu’en mars 2021 la ville portuaire de Palma, à quelques kilomètres d’un immense complexe gazier exploité par le groupe français TotalEnergies, a été assiégée par des combattants se réclamant de l’État islamique.

L’événement, sanglant et médiatisé, a révélé au grand jour la capacité de nuisance d’une insurrection longtemps considérée comme un problème local. Quatre ans plus tard, malgré les interventions militaires régionales, la menace persiste, affectant à la fois la stabilité politique du pays, son développement économique et la sécurité de toute l’Afrique australe.

Ancienne colonie portugaise qui a obtenu son indépendance en 1975 au prix d’une longue lutte armée, le Mozambique compte environ quatre millions de musulmans, héritiers de petits émirats qui se sont installés le long de la côte de l’Afrique de l’Est au cours du Xe siècle. Victimes de discrimination de la part du pouvoir marxiste post-colonial, il faut attendre 1981 pour que les lois visant les musulmans soient assouplies avec la création du Conseil islamique du Mozambique (CIM), majoritairement dirigé par la mouvance wahhabite. En réponse à cette ingérence, la confrérie soufie a créé de son côté le Congrès des musulmans du Mozambique (CMM). Un rapport de force constant s’est installé entre les deux groupes rivaux.

Un bref répit puisque dans les années 1990, la répression contre les musulmans a repris avec plus d’ardeur, plongeant une jeunesse désœuvrée dans la radicalité. Fortement politisée, elle a rompu avec le CIM et a ouvert ses propres écoles coraniques. C’est dans ces circonstances que le groupe Ansar al-Sunna, surnommé localement « Al Shabab » (sans lien avec le mouvement somalien), a fait son apparition dans la province du Cabo Delgado.

Un millier de terroristes musulmans

Le groupe islamiste a fini par prendre les armes en octobre 2017 après l’attaque d’un commissariat qu’il a tenu durant 48 heures. Simple fait divers ? La mouvance islamiste a récidivé sept mois plus tard en attaquant un village, massacrant et décapitant dix villageois. Ansar al-Sunna trouve ses racines dans le wahhabisme saoudien mais rejette l’état mozambicain, ses lois, ses écoles et son autorité, réclamant l’installation de la charia dans un pays dominé par les chrétiens (40%). Rapidement, il a prêté allégeance à l’État islamique et rebaptisé « Province du Mozambique » les territoires qu’il contrôle.

Son chef, Abou Yasser Hassan, d’origine tanzanienne, né en 1981 ou 83, incarne cette mouvance extrémiste. Placés sur la liste noire du département d’État américain, ses combattants, estimés à un millier de personnes à peine, disposent pourtant de filières transfrontalières d’approvisionnement en armes et en financement. Ils ont noué des liens avec leurs alter ego somaliens ou de la République démocratique du Congo (RDC). Le think-tank américain Lawfare a révélé que le nombre d’attaques a triplé au premier trimestre 2024 par rapport à l’année précédente.

Pour les populations locales, la violence est quotidienne. Villages incendiés, assassinats, enlèvements de femmes et d’enfants rythment une guerre de terreur. Le bilan humain est dramatique : plus d’un million de déplacés internes depuis le début du conflit, selon les Nations unies. La majorité vit dans des camps précaires où l’accès à l’eau, à l’éducation et aux soins est limité. Les femmes sont les premières victimes. Dans une autre enquête parue en 2024, Le Monde relevait que nombre d’entre elles avaient été mariées de force, réduites à l’esclavage sexuel ou contraintes de porter les armes, comme les enfants enrôlés de force.

Une menace pour le monde

La crise de Cabo Delgado a mis à nu les faiblesses structurelles du Mozambique. Miné par la corruption, frappé par une pauvreté endémique et une administration défaillante, enfermé dans ses rivalités politiques, accusé d’avoir sous-estimé la menace, l’État mozambicain n’arrive plus à restaurer l’ordre dans cette partie du pays. Les conséquences économiques sont colossales. Le projet gazier estimé à 20 milliards de dollars et censé propulser le Mozambique parmi les grands exportateurs de gaz naturel liquéfié, a été suspendu en 2021, durant 4 ans avant de reprendre timidement. Pour Maputo, la perte est immense : le gaz devait représenter 50 % du PIB national à l’horizon 2035. Conscient de ses limites, le gouvernement a dû faire appel à ses voisins. En 2021, le Rwanda a envoyé un contingent de mille soldats, suivi par des forces de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Ces interventions ont permis de reprendre plusieurs villes-clés, notamment Mocímboa da Praia, autrefois considérée comme le fief des djihadistes. Une intervention qui a d’ailleurs provoqué un débat national tant plusieurs élus se sont émus de cette soudaine perte de souveraineté avec l’arrivée du Rwanda, déjà omniprésent politiquement et militairement en Afrique centrale. Les forces de sécurité, souvent mal équipées, sont accusées par Amnesty International de recourir à des exécutions sommaires, des détentions arbitraires et des intimidations de journalistes comme l’évoque France24 dans un de ses reportages.

Au-delà du Mozambique, l’insurrection inquiète aussi l’ensemble de l’Afrique australe. La Tanzanie voisine a déjà subi plusieurs incursions, tandis que l’Afrique du Sud redoute que ses infrastructures stratégiques soient ciblées avec des risques d’entrisme. Les États-Unis ont même mis en garde contre la « montée rapide de l’État islamique en Afrique », citant spécifiquement le Mozambique comme un foyer préoccupant et pointant du doigt de nouvelles jonctions entre groupes islamistes qui agissent dans toute l’Afrique.

Mais ce conflit démontre surtout la fragilité d’un État confronté à une violence qu’il ne maîtrise pas. Pour les populations locales, le quotidien reste fait de peur et de précarité, loin des promesses de développement que le gaz devait apporter. Un danger que ne devrait pourtant pas ignorer l’Union européenne qui s’est recentrée sur elle-même ces dernières années, perdant toute influence sur le continent au profit de la Russie, la Chine ou l’Inde. « La sécurité de l’Europe commence dans des endroits parfois à des milliers de kilomètres… La lutte contre le terrorisme au Mozambique contribue à la sécurité en Europe » a pourtant averti et rappelé à ce sujet Joseph Borrell, ancien chef de la diplomatie européenne. Mais qui écoute Cassandre de nos jours ?

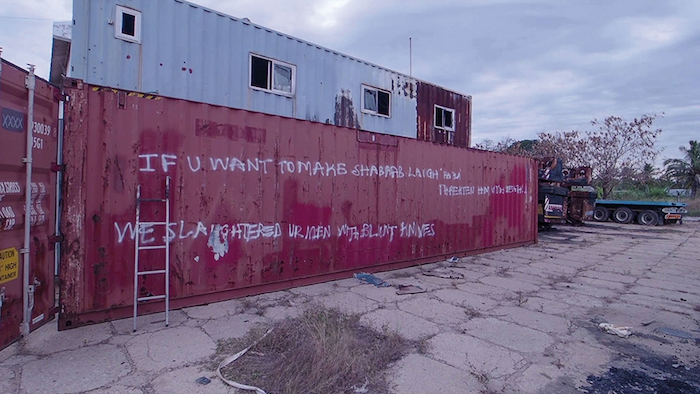

Illustration : Message d’amour des islamistes du groupe Al Shabab expliquant qu’ils ont bien ri en massacrant leurs adversaires.