Alfred Dreyfus a été élevé au grade de général de brigade à titre posthume en la vertu d’une loi adoptée par l’Assemblée nationale le 2 juin dernier. Á l’origine de cette loi, une tribune lancée par Pierre Moscovici, Louis Gautier et Frédéric Salat-Baroux. Les deux premiers sont des notabilités socialistes. L’un a été ministre de l’Économie et des Finances, commissaire européen aux affaires économiques, président de la Cour des Comptes, l’autre est un haut fonctionnaire de la Cour des Comptes et a exercé les fonctions de secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Le troisième fut un proche de Jacques Chirac, dont il a épousé la fille, et a été secrétaire général de la Présidence de la République de 2005 à 2007. Leur tribune a incité le groupe socialiste de l’Assemblée à proposer la loi que nous venons d’évoquer. Les macroniens, ne voulant pas être en reste, ont alors déposé une proposition de loi analogue, par la voix de Gabriel Attal. Et, bien entendu, la droite « républicaine » leur a emboîté le pas, ainsi d’ailleurs que le RN et LFI, trop heureux de se laver ainsi des accusations d’antisémitisme dont on les abreuve.

Une promotion que rien ne justifie

Relevons ici l’entorse faite au code militaire de l’avancement, qui stipule qu’on ne peut s’élever dans la hiérarchie en sautant un grade, sauf si le promu s’est distingué par des états de service exceptionnels, ce qui n’est pas le cas de Dreyfus, passé (sur décision de nos députés) du grade de lieutenant-colonel à celui de général de brigade sans transiter par celui de colonel. Rappelons que Dreyfus, deux fois condamné pour trahison (en décembre 1894, puis en août 1899), cassé de son grade puis réhabilité et réintégré dans l’armée comme chef d’escadron (1906), avait pris sa retraite avec ce grade en 1907. Officier de réserve, il fut mobilisé en 1914, et affecté à l’état-major du camp retranché de Paris, puis, en 1917, au parc d’artillerie de la 168e division. Ses thuriféraires rappellent qu’il participa alors aux durs combats du Chemin des Dames et de Verdun. C’est exact, mais ce fut le cas de très nombreux autres militaires (officiers, sous-officiers, soldats), dont beaucoup y laissèrent la vie (ou en sortirent mutilés, défigurés ou gazés) sans que cela leur valut jamais une promotion ni même une décoration. Les mêmes dreyfusards d’aujourd’hui précisent que, réhabilité et réintégré dans l’armée douze ans après sa dégradation, Dreyfus ne bénéficia pas, malgré sa demande pressante, de la reconstitution de carrière qui lui aurait permis, grâce à une promotion accélérée dans un esprit de justice réparatrice, d’être élevé en 1906 non au grade de chef d’escadron mais à celui, supérieur d’un degré, de lieutenant-colonel, qu’il n’obtint qu’en septembre 1918. L’argument n’est pas sans valeur. Mais ceux qui l’avancent oublient (volontairement) plusieurs choses.

Tout d’abord, l’élévation en grade des militaires n’est pas automatique. Les militaires de la même ancienneté n’avancent pas tous à la même vitesse. Certains connaissent une promotion plus rapide que les autres ; d’aucuns, aussi, sont à la traîne. La rapidité ou la lenteur de leur montée en grade dépend, certes, de leur ancienneté, mais aussi de leurs qualités personnelles, de la prise en compte de l’importance de leurs services, et, il ne faut pas l’oublier, de leurs rapports avec leurs supérieurs hiérarchiques, lesquels peuvent s’employer (et le font souvent) à accélérer ou à ralentir leur ascension. Certains chefs d’escadron du même âge et de la même ancienneté que Dreyfus devinrent rapidement lieutenants-colonels, colonels puis généraux quand d’autres avancèrent beaucoup plus lentement et partirent à la retraite (à un âge avancé) comme lieutenant-colonel (comme Dreyfus) ou comme colonel. L’exemple des maréchaux Franchet d’Esperey et Pétain est ici éclairant. Tous deux naquirent en 1856, et sortirent de Saint-Cyr en 1876. Mais en 1914, le premier était général de corps d’armée quand le second était encore colonel, avant de connaître une fulgurante avancée de carrière résultant de ses états de service. Dreyfus serait-il devenu général, voire maréchal, s’il n’avait pas été le héros tragique de l’Affaire qui porte son nom et a changé son destin ? Peut-être : il avait été un brillant polytechnicien et un tout aussi brillant élève de l’École de Guerre, et était très bien noté par ses supérieurs, qui le couvraient d’éloges. Mais ce n’est tout de même pas certain, car, encore une fois, c’est la valeur des états de service qui prévaut. Se serait-il distingué ? Nul, aujourd’hui ne peut répondre par l’affirmative. Rappelons que Nivelle et Gamelin lièrent leur nom à des défaites cuisantes, et que, pourtant, le second fut, jusqu’en 1940, réputé pour l’extrême supériorité de son intelligence.

Par ailleurs, il importe de rappeler que la demande de reconstitution de carrière qui aurait permis à Dreyfus, à la suite de sa réintégration dans l’armée, d’être promu, au grade de lieutenant-colonel sans passer par celui de chef d’escadron (ou immédiatement après sa nomination à ce grade) se heurta à l’opposition de ses deux plus grands défenseurs du temps de l’Affaire, à savoir Clemenceau, alors président du Conseil, et le général Picquart, devenu ministre de la Guerre. D’aucuns diront que ces deux hommes, parce qu’ils avaient défendu bruyamment Dreyfus, ne voulaient pas avoir l’air de le favoriser de parti pris, ni risquer de raviver les passions antidreyfusardes, certes éteintes, mais pouvant renaître, ni, enfin, de mécontenter la haute autorité militaire, où l’antidreyfusisme demeurait vivace. C’est possible… mais pas certain. On peut d’ailleurs douter que deux hommes qui avaient bravé la tempête et pris des risques énormes en défendant Dreyfus (en particulier Picquart, exclu du service actif de 1898 à 1906, et emprisonné durant un an, en 1898-1899) eussent, par peur, inhibition ou prudence, renoncé à accorder à celui qu’ils avaient si témérairement défendu la mesure réparatrice qu’il demandait et qu’ils étaient à même de comprendre.

Non, décidément, l’élévation posthume d’Alfred Dreyfus au grade de général de brigade ne se justifie pas. Elle ne se justifie ni par les états de service de cet officier, ni par la reconstitution de carrière à laquelle il avait censément droit, une carrière qui, sans sa douloureuse interruption, ne l’aurait pas mené à coup sûr au grade de général, encore moins à la gloire. En outre, redisons-le, elle est contraire aux règles de l’avancement militaire, suivant lesquelles un militaire ne peut être promu directement à un grade en sautant des échelons de la hiérarchie. Enfin, elle est le fruit d’une décision non de l’autorité militaire elle-même, mais de l’Assemblée nationale, à la suite d’une initiative d’inspiration purement politique. Les initiateurs de la loi que nous contestons ici affirment d’ailleurs sans ambages que leur but est de lutter contre l’antisémitisme renaissant en France, et non de rendre hommage à la valeur militaire et aux faits d’armes d’Alfred Dreyfus.

Une victime, en aucun cas un héros

Il est vrai que Michel Dreyfus, arrière-petit-fils du capitaine, présente ce dernier comme un héros. Évoquant la « conduite vraiment héroïque » de ce dernier, il affirme : « Il a survécu à des conditions effroyables d’emprisonnement, il s’est battu du début à la fin de son affaire pour obtenir justice, il est retourné se battre pendant la Première Guerre mondiale ». Il est vrai qu’Alfred Dreyfus a supporté avec courage des conditions de détention inhumaines et s’est défendu bec et ongles contre ses accusateurs, ses juges et ses détracteurs. Mais ce courage-là n’est pas de ceux dont on récompense les militaires, surtout par une promotion à un grade de général. Cette objection n’effleure pas Michel Dreyfus qui déclare : « C’est un héros et à ce titre-là, ce serait tout à fait justifié qu’il soit au Panthéon ». Et nous retrouvons ici la manie de la panthéonisation à tout va. Faut-il rappeler que le Panthéon est destiné à recevoir les cendres de personnages qui ont honoré la France par leurs actes de patriotisme, leur valeur militaire, leurs découvertes scientifiques ou leur contribution aux œuvres de l’esprit ? Alfred Dreyfus n’appartient à aucune de ces catégories. Il n’est pas un héros de type patriotique ou militaire, il n’a rendu aucun service éclatant à la France, et n’a donc pas sa place au Panthéon. Il est vrai que celui-ci est l’objet d’une propagande idéologique.

Non, monsieur Michel Dreyfus, votre arrière-grand-père n’est pas un héros, il est seulement une victime, certes au sort tragique et douloureux. Il a été réhabilité en 1906, et cela suffit. Ne faisons pas de lui le jouet de basses manœuvres politiciennes.

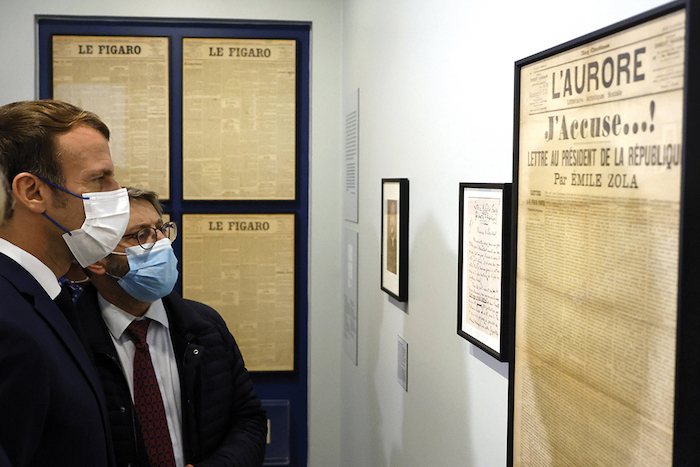

Illustration : Emmanuel Macron prend une prudente leçon de démocratie.