Civilisation

À la recherche du XVIIIe siècle

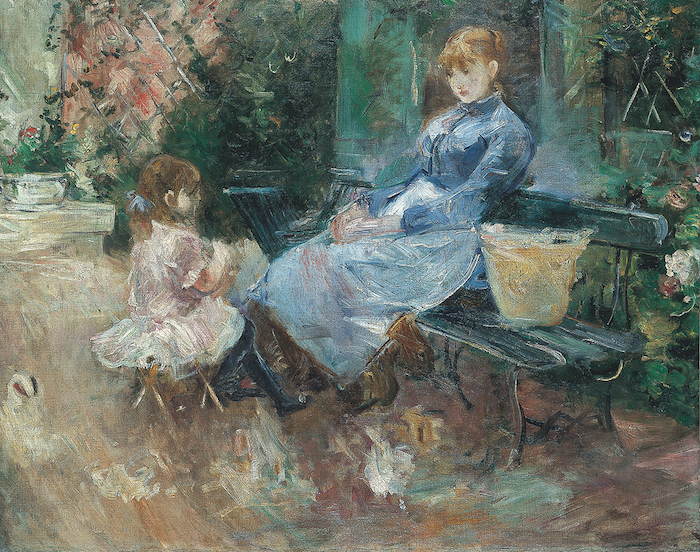

Le père de Berthe Morisot, préfet à Limoges, y créa un musée des Beaux-Arts. Une des premières œuvres données fut un ravissant portrait de Nattier.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Louis-Léopold Boilly est un irritant virtuose. Son talent de portraitiste est évident, ses trompe-l’œil sont saisissants, il rend les étoffes comme un peintre du XVIIIe et saisit les scènes parisiennes avec une intelligence mêlée d’ironie servies par un regard photographique et des compositions très narratives. Mais enfin, tout ça pour ça, est-on tenté de dire ? On rêverait d’un sujet grandiose pour que toutes ces qualités s’exercent sur des sujets plus dignes de notre admiration.

Mais non. Boilly traversa en soixante ans de carrière plusieurs régimes, de Louis XV à Louis-Philippe, connut le rococo tardif, le néoclassicisme et le romantisme mais se tint très soigneusement à distance de l’œuvre manifeste ou du chef d’œuvre ostentatoire. Le public n’y trouvait rien à redire, les critiques se désolaient qu’il “gâchât” son talent à imaginer des trompe-l’œil ou à peindre des milliers d’excellents petits portraits : dans le livret du Salon de 1800, un des envois de Boilly est ainsi désigné : Plusieurs portraits, sous le même numéro, faits chacun en une séance de deux heures. L’exposition « Boilly (1761 – 1845) – Chroniques parisiennes » en présente quarante, tous de même taille, tous pareillement encadrés, tous réussis, l’accumulation de tant de visages différents représentés selon le même dispositif produisant un effet hypnotique.

Il semble que ce soit cet effet que Boilly, au-delà de son évident talent technique, a toujours cherché : il veut tout à la fois montrer et démontrer qu’il montre ; rapporter ce qu’il a vu et, en pleine illusion, bien indiquer au spectateur qu’il contemple un faux-semblant ; étonner par la vérité de la représentation, étonner plus encore en exhibant l’acte de représenter. Comme Boilly n’est pas un artiste du XXe ou du XXIe siècle, il n’a rien dit, ou si peu, sur la manière dont il conçoit ses trompe-l’œil ou compose ses scènes en jouant en permanence avec les aspects les plus triviaux de son métier : la manière de signer, les marges des estampes, les cadres des œuvres, la matière même de la toile… Au gré d’un visage cinq ou six fois reproduits sur une même feuille, de Trente-trois têtes d’expression accumulées (1820), d’une joyeuse mimique forcée (L’Ébahi, 1808) évoquant les têtes de caractère de Messerschmidt, ou des instruments d’optique, tel le zograscope, qu’il collectionnait et qui apparaissent sur ses toiles, c’est le spectateur qui comprend que Boilly, très affairé à gagner sa vie quitte à multiplier les portraits express, est fasciné par l’idée d’observer, de reproduire et de ne pas pouvoir épuiser un sujet majeur : le visage. Il truffe ses tableaux de ses propres portraits ou de ses proches, croque ou caricature à tour de bras ses contemporains, enfermés dans l’espace d’une loge de théâtre, où ils deviennent le spectacle, ou tout simplement dans le cadre de la feuille, où sa fantaisie lui permet de juxtaposer tous les types.

Louis-Léopold Boilly, Trompe-l’œil : « Trente-trois têtes d’expression », grisaille à l’imitation du crayon, vers 1820-1825. Collection particulière © Guillaume Benoît

Ses scènes de rue ont tout le pittoresque souhaitable, il leur ajoute un grouillement des corps et des grappes de visages joues contre joues qui leur donnent aussi un tour inquiétant : la sage ligne isocéphale du Public regardant le « Couronnement » de David au Louvre (1810) se boursoufle, se gonfle, est sur le point d’éclater (mais, immobile, témoigne bien qu’elle n’est pas un vrai mouvement), comme dans Distribution de vin et de comestibles aux Champs-Élysées, à l’occasion de la fête du roi (1822) ou L’Entrée du théâtre de l’Ambigu-Comique à une représentation gratis (1819). À chaque fois, de l’autre côté de la rue ou de la pièce, le peintre s’est mis en retrait, choisissant un point de vue frontal qui évoque les chambres noires qu’il utilisait. Dans la masse qui possède sa propre dynamique, il s’attache à représenter chacun, du plus calme au plus emporté. Comme ses tableaux n’ont rien de monumental, il est évident que celui qui les contemple est incité à se rapprocher et à s’étonner, en scrutant la toile de près, de découvrir un vieux soldat furieux ou une jeune fille inquiète, une bourgeoise discrètement réprobatrice et un sergent de ville impassible.

Un tableau détonne un peu : La Prison des Madelonnettes (vers 1815). Fondée en 1620, la maison des Madelonnettes accueillait les filles repenties ; elle fut transformée en prison pour femmes en 1794. Dans une cour bordée par une muraille et les anciens bâtiments XVIIe, le soleil projette une grande ombre oblique qui noie l’espace. Côté soleil, une femme contemple en résistant cette obscurité qui va devenir sa vie, examinée par deux mâtins, d’un aspect autrement plus redoutable que l’élégant chien qui trône à l’intérieur d’un Panthéon illuminé, peint dix ans avant. Boilly, au fond de la cour observe la scène minuscule, volontairement rapetissée, et attend que nous repérions, en plein centre, droit devant lui, à la lisière de l’ombre, cette femme dont seule la tête est éclairée : dérisoire Virgile ou fragile espérance ? Boilly nous laissera méditer seuls. Il n’entend qu’offrir le cadre.