Cependant, il ne faut pas se laisser aveugler par l’émotion, même justifiée ; souvenons-nous qu’il fut un temps où le mammouth n’existait pas, où les maîtres étaient dans les boutiques, dans les maisons, sur les chemins, qu’il fallait les chercher, les mériter. Quelles que furent les qualités de nos maîtres d’école, n’oublions pas qu’ils furent mis en place pour formater la jeunesse aux idées républicaines, c’est-à-dire pour lui mentir, pour dresser les enfants comme des bêtes du cirque politique, et accessoirement les instruire afin d’être utiles au fameux progrès. Trois livres sont l’occasion de méditer ces faits.

D’abord Le dernier thé de maître Soho (éd. Arléa) de Cyril Gély, qui est une pure merveille. Il nous raconte l’histoire d’Ibuki, une jeune japonaise qui veut devenir samouraï ; elle s’habille en homme et prend la route afin de rejoindre un maître réputé, maître Soho, de recueillir ses leçons. Mais nous sommes en 1853, le héros a renoncé au sabre pour suivre la voie du thé, et le nouvel empereur, homme de progrès qui veut faire entrer le Japon dans la modernité, a décidé d’effacer les samouraïs. Le rêve d’Ibuki va-t-il se perdre dans une impasse ? Non. L’impasse n’est que l’illusion où achoppe la lâcheté. Ils affronteront l’impossible, accompliront leurs destins, dans l’honneur. Ce résumé ne dit que la trame, sur laquelle l’auteur a tissé un délicat kakémono.

Tout est dans l’art déployé, un art qui mêle avec une habileté souveraine la tradition de l’écriture à la française, qui se sublime dans le poème en prose, et celle de l’art calligraphique et poétique de cette terre exotique, qui nous paraît à la dernière page si douloureusement, si fraternellement proche. Cyril Gely est un maître de l’écriture retenue, suggestive, limpide, follement évocatrice. Il nous émeut aux larmes avec quelques mots, et beaucoup de silences, d’allusions, de sous-entendus, de suggestions. Tout est déguisé comme Ibuki, et tout cependant est offert dans sa nudité, comme le maître impudique, fou de fraîcheur naïve. En même temps, nous apprenons un art de vivre fondé sur le thé, maître de vie et de contemplation, d’approfondissement et de raffinement. Et nous comprenons comment le sommet de l’art est dans le raccourci, la feinte discrète, qui écarte le rideau pour montrer le paysage, le champ de thé, la fleur de cerisier… C’est tellement réussi qu’il ne faut que prendre le livre, et laisser le miracle s’accomplir ; dès les premières lignes, la beauté souveraine s’impose, l’admiration naît. Un des plus beaux livres que vous puissiez lire aujourd’hui, et relire demain.

Ensuite, Le miracle de Théophile de Jérémie Delsart (Le cherche midi éditeur). Diable ! voilà un livre qui, lui, fait problème, tout en posant bien des problèmes. Il s’agit d’un conte fantastique qui emprunte son titre et son sujet à Rutebeuf. Le héros du poète est un clerc qui se vendit au diable pour se venger de son évêque ; le Théophile de Jérémie Delsart en est un plus moderne. Capésien en stage de titularisation, qui se heurte aux pédagogistes régnant sur l’Éducation pour tous (ainsi se nomme l’Éducation nationale dans ce conte), il fait un pacte avec le diable afin de triompher de ses bourreaux : inspecteur, tuteurs, élèves (toujours nommés apprenants, selon le jargon en usage). Le héros de Rutebeuf était sauvé par la Sainte Vierge elle-même, confirmant l’étymologie de son nom : qui aime Dieu et en est aimé ; par contre, celui de Delsart n’est pas sauvé, malgré l’amour d’une professeur d’espagnol charmante (rien à voir avec Notre-Dame, évidemment ; à moins qu’il faille un autre tome pour raconter la suite, et une issue heureuse que le titre choisi semble annoncer, tome où nous recommanderions à l’auteur, s’il devait l’écrire, de corriger les faiblesses de celui-ci, que nous dirons urticantes en imitant son style).

La charge contre les pédagogistes qui ont infecté notre Éducation nationale est menée avec fougue et talent, certes, et elle montre combien ces benêts vicieux ne cherchent qu’à fabriquer des automates, donc des sots selon La Bruyère, un expert ; mais nous préférons les scènes très réussies où différents serviteurs du diable entrent en action, soit pour flatter leur nouveau protégé, soit pour bafouer ses adversaires. C’est pourquoi nous nommons conte ce que l’éditeur appelle roman, car un roman ne se permettrait pas les invraisemblances psychologiques qui brouillent cette histoire, et particulièrement la principale, celle qui amène Théophile à s’acoquiner avec ce Satan vêtu à l’andalouse, entré par effraction dans le bel appartement lyonnais où vit le héros, tandis que son père diplomate est retenu en Bolivie. Cet appartement possède une belle collection de masques de démons des cultures d’Amérique latine, ce qui permet des correspondances avec l’histoire, pas toujours bien claires cependant. Car Jérémie Delsart est un aristocrate de la pensée qui ne s’explique qu’elliptiquement, parle une langue affectée, croit que tout le monde connaît Heidegger et Aristote, s’imagine que les allusions littéraires n’ont pas besoin d’être éclaircies, et que les expressions en langues espagnole, allemande ou latine n’ont de secret pour aucun lecteur. Il a prêté ce caractère altier à son héros, qui s’imagine que les apprenants de seconde n’attendent que de savourer avec lui les beautés littéraires qu’il a étudiées à l’université.

Un pacte avec le diable

Bien sûr, les élèves qu’on lui confie ne sont pas du tout dans cet état d’esprit, et ses formateurs le lui signalent. Mais notre héros préfère passer un pacte avec le diable que de méditer le malentendu, et corriger son erreur ! Le malheureux fait d’ailleurs beaucoup d’autres fautes, comme d’opposer naïvement les professeurs d’université, qui seraient quasi tous d’admirables maîtres, aux ilotes de l’enseignement secondaire, qui seraient presque tous des abrutis, des vaniteux ou des sots, tandis que leurs mentors utiliseraient un jargon insupportable. On se demande si Théophile a vraiment fréquenté l’université, où les professeurs se partagent entre différentes écoles qui ont leurs jargons impénétrables, et se perdent souvent dans les chipotages érudits et les ratiocinations de perruches rouspéteuses. Il ne paraît pas nécessaire de faire intervenir le diable en personne pour expliquer ces misères, si caractéristiques de la nature humaine quand elle s’adonne à la raisonnaillerie (un joli mot de Nicole, le maître de Port-Royal). Les pédants ne sont pas d’aujourd’hui, pas plus que les sophistes avides de pouvoir. L’école a toujours été faite par des sergents recruteurs qui aboient plus ou moins forts, et s’il est de bon ton de louer les instituteurs de la troisième république afin de faire pâlir les enseignants d’aujourd’hui, il ne faudrait pas oublier que les fameux « hussards noirs » étaient en guerre contre tout ce qui pouvait menacer leur république, et faisaient pour cela une propagande truffée, comme toutes les propagandes, de mensonges éhontés, de belles tirades fumeuses, d’envolées lyriques ridicules.

Bref, Théophile se prend pour un génie, mais il fait exactement ce que font les inspecteurs bornés qu’il abhorre : employer un jargon d’initié afin de régner sur une cohue d’ignares. Quelques exemples de ses tics : le mot « ire » qu’il chérit, à sa place en théologie, toléré dans l’épopée, était déjà burlesque ailleurs au grand siècle ; l’inversion du pronom réfléchi est un hochet pour précieuses caquetantes ; supprimer toutes marques de changement de locuteurs dans un dialogue est un snobisme qui donne sottement de la tablature aux lecteurs ; employer sans retenue des mots rares est une manie de gommeux symbolistes. Si un maître éditeur s’était chargé de la publication, ces défauts d’apprenti eussent été corrigés, et ne seraient restées que les qualités évidentes du livre : puissance de l’invention et de la création des personnages, profondeur d’analyse des caractères, méchancetés bien dosées dans les portraits, habileté narrative, touches de gaieté nécessaires pour éclaircir la noirceur des situations, et des âmes.

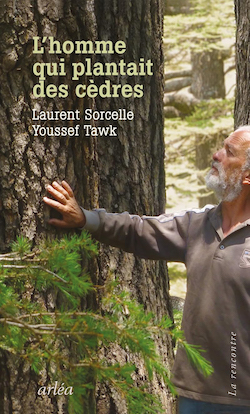

Puisque nous sommes en période estivale, je ne voudrais pas finir sans vous suggérer de revenir vers les arbres, avec un petit livre plein de sagesse et de découvertes heureuses, L’homme qui plantait des cèdres de Laurent Sorcelle et Youssef Tawk (éd. Arléa). Il raconte l’aventure du reboisement de la montagne libanaise, qui avait perdu presque toute sa parure de cèdres, et qui aujourd’hui la retrouve peu à peu. Ce faisant, il montre ce que peuvent le courage et l’acharnement de ceux qui n’acceptent ni les destructions ni la folie des hommes, et il nous donne un enseignement plein de sagesse sur nos frères les arbres, comme aurait dit saint François d’Assise, lesquels pourraient bien servir de maîtres à tant d’apprentis sans racines. Enfin, ce livre inspiré par Giono est l’occasion de relire une des dernières nouvelles du maître de Manosque, L’homme qui plantait des arbres (éd. Gallimard/Folio cadet). On y prendra un plaisir extrême.

Le Dernier Thé de maître Sohô, Cyril gély, Arléa, 2024, 200 p., 18 €

Le miracle de Théophile, Jérémie Delsart, Cherche Midi, 2024, 416 p., 22,50 €

L’Homme qui plantait des cèdres, Laurent Sorcelle, Youssef Tawk, Arléa, 2024, 171 p., 20 €