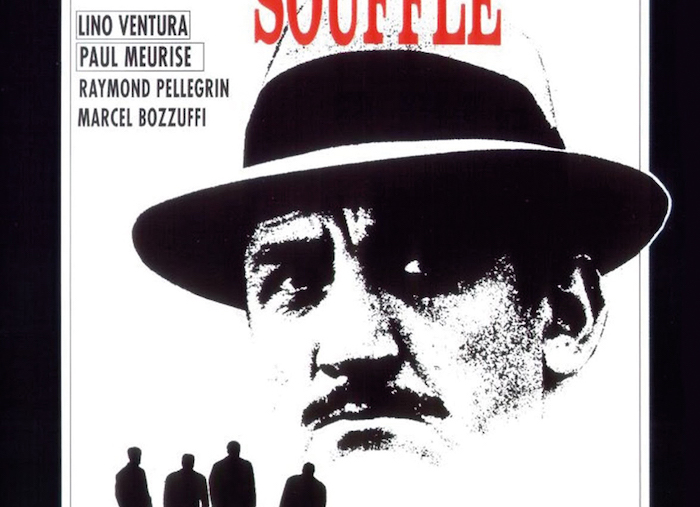

Jean-Pierre Melville (1917-1973), le plus américain des cinéastes français, livre avec ce film un incontestable chef-d’œuvre qui allait inaugurer (à la manière de Léo Malet et sa fameuse Trilogie noire) une tétralogie noire qui se terminera avec Un Flic (1972), précédé deux ans plus tôt du Cercle rouge avec un Alain Delon remarquable, déjà somptueusement annoncé en 1967 par Le Samouraï.

De son vrai nom Jean-Pierre Grumbach – en 1940, ce juif alsacien dut changer de nom et emprunta celui de l’auteur de Moby Dick, non sans avoir hésité avec celui du Double Assassinat dans la rue Morgue –, Melville n’en était pas à son premier coup d’essai dans le polar. Avec Bob le flambeur (1956, adapté du roman d’Auguste Le Breton) et surtout Le Doulos (1963), le cinéaste avait montré son goût prononcé pour le cinéma policier américain, en même temps qu’il allait s’imposer comme un auteur à part entière. Les thèmes des polars melvilliens tournent autour de l’amitié, du mensonge, de l’honneur et de la trahison. Les personnages n’échappent guère à leur destin. Le fatum endosserait presque le rôle principal. À la bonne fortune des uns, dès leur naissance, répond, dans un subtil jeu de miroirs, l’immarcescible malédiction des autres. Ceci est particulièrement flagrant dans Le Deuxième souffle ; Manouche (sobrement interprétée par Christine Fabrega, emblématique speakerine télévisuelle), très éprise de Gu (solidement campé par Lino Ventura), qu’elle connaît depuis l’enfance, n’est pas moins consciente de l’incertitude de leur idylle d’autant plus fragilisée par les aléas de la vie de truand. Gu, lui-même, adopte froidement une posture fataliste : « j’ai joué, j’ai perdu », affirme-t-il, comme pour montrer que sa périlleuse existence ne tient qu’à un fil et qu’il sera immanquablement rattrapé, tant par son sulfureux passé que par une police parfois vindicative. C’est d’ailleurs là un trait caractéristique de Melville dont les polars ne sont pas sans quelques similitudes avec les westerns crépusculaires de Sam Peckinpah. Le Milieu a ses codes, à commencer par celui de l’honneur et de l’amitié.

Chacun chez soi et la morale sera bien gardée

Lorsque la police commence à singer les truands, voire à devenir plus ignominieuse, assiste-t-on à un renversement des valeurs qui prélude à un changement d’époque. Ainsi, quand le commissaire Fardiano (sadiquement joué par Paul Frankeur) se risque à vouloir accuser Gu d’avoir balancé ses complices (à commencer par Paul Ricci, alias le marmoréen Raymond Pellegrin), mal lui en prend et il devra sévèrement payer l’addition ! Qu’un condé, non sans ambiguïté (comme en atteste le commissaire Blot excellemment incarné par Paul Meurisse au jeu rendu des plus agréables par son port élégant et aérien autant que par son intelligence spirituelle), éprouve quelques difficultés à ne pas succomber au charme du beau sexe, cela reste amplement rémissible, la chair étant faible des deux côtés de la barrière. Blot ne s’y trompe pas : chacun chez soi, truands et flics et la morale sera bien gardée (tout du moins, une certaine éthique, fût-elle très relative). Et si la justice officielle ne peut connaître de tout, laissons la vérité éclater en d’autres mains ; tandis que Fardiano avait consigné ses aveux sur un carnet remis à Gu, désormais trépassé lors d’un règlement de comptes, il revient à Blot de s’arranger pour que la presse les publie. Adapté du roman de José Giovanni, truand repenti qui eut l’insigne chance de croiser la route de Stephen Hecquet et de la maison Gallimard, Le Deuxième souffle faillit ne jamais voir le jour au cinéma. Un temps envisagé par Jacques Becker (qui réalisa Le Trou, son dernier film, en 1959, premier roman de Giovanni inspiré de sa propre tentative d’évasion), Melville s’en empare avec une distribution qui n’aurait pas manqué de chien : Serge Reggiani dans le rôle de Gu, Simone Signoret dans celui de Manouche et Lino Ventura dans celui de Blot. Mais c’est finalement Denys de La Patellière (Les Grandes Familles, Du rififi à Paname, Le Tatoué…) a qui échoira le projet… bloqué in extremis par André Malraux, alors ministre. Retour à Melville qui rebat les cartes et les rôles : exeunt Signoret et Reggiani ; demeure Ventura ; bienvenue aux autres précités ainsi qu’à Michel Constantin (efficace factotum à la présence tranquille et rassurante). On a évité Tino Rossi grâce à José Giovanni qui ne le trouvait guère crédible un colt à la main (on le comprend !). Bien que d’une durée peu conventionnelle pour un film policier (2h15), Giovanni reconnaîtra : « ma fresque de la pègre n’est pas trahie. Melville a sauvé son film ».