Civilisation

À la recherche du XVIIIe siècle

Le père de Berthe Morisot, préfet à Limoges, y créa un musée des Beaux-Arts. Une des premières œuvres données fut un ravissant portrait de Nattier.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Giampetro Campana avait un projet simple : présenter un panorama exhaustif de l’art italien, des Étrusques à la Renaissance. Il s’y employa jusqu’au vol et à la ruine. Il avait acheté et surtout découvert, par ses fouilles, des milliers d’objets, exposés dans ses palais ou au Mont-de-Piété, qu’il dirigeait, ou entassés dans divers entrepôts. La collection Campana ne se découvrait jamais dans son ensemble. Elle n’apparut dans sa richesse qu’une fois son propriétaire en prison et réduit à la vendre. Les Cataloghi, publiés alors, la révélèrent mais révélèrent surtout le plan qui avait guidé le collectionneur tout à la fois filou et philanthrope : on comprit et on salua sa volonté encyclopédique. Puis tout fut dispersé, Napoléon III se taillant la part du lion et faisant le choix d’envoyer la collection dans tous les musées de province et au Louvre.

L’exposition du Louvre a fait le choix heureux de suivre l’ordre du catalogue : huit classes antiques et quatre classes modernes guident le visiteur, dès l’entrée où un ou deux objets de chaque classe permettent de saisir l’organisation des salles et surtout la volonté des commissaires, aussi attachés à présenter des chefs d’œuvre qu’à rendre compte de l’aventure Campana et à faire réfléchir sur ce que collectionner et exposer signifiait alors, y compris dans la manière de restaurer : une jambe, une tête et un bout de torse suffisaient à composer une Junon, d’habiles artisans recréant les manques ou plutôt inventant littéralement une œuvre chimérique et probable. Cela ne choquait pas, même si l’on peut préférer, aujourd’hui, ces grandes et poétiques vitrines d’antiques du Louvre où un cheval et son dresseur n’existent que grâce à un chanfrein, deux sabots, un poignet et une cuisse rapportés sur une silhouette dessinée au trait. Les exubérants cadres en bois doré qui ensevelissaient les majoliques qu’ils étaient supposés magnifier participent du même esprit.

La collection comporte bien sûr des pièces complètes et authentiques. On peut se piquer au jeu et remonter, au fil des siècles, les bas-reliefs en terre cuite, depuis les fameuses plaques Campana du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui ornaient des tombeaux, jusqu’au Prince Livio accueillant la reine de Pologne (1733) en passant par une charmante vierge de Della Robia ou les superbes Portraits idéaux de l’empereur Galba et de l’impératrice Faustine (1500), en grès gris : on mesure comme la Grèce et Rome ont façonné le goût.

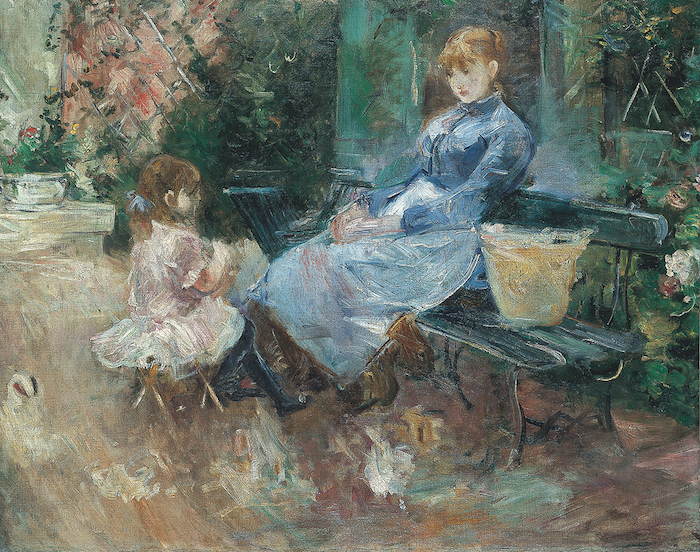

On peut aussi suivre un motif et, partant des époux étrusques de la nécropole de Cerveteri banquetant pour l’éternité, s’intéresser aux visages qui nous regardent droit dans les yeux : surgissent alors un saisissant Saint François du XIIIe, suivi d’une Vierge de miséricorde du XVe abritant sous son manteau tout un peuple de flagellants masqués, un soldat silencieux désignant en 1520 Cléopâtre en train de mourir, une Judith intense d’Andrea Commodi (1620), sans aucun effet, posant, un peu absente, comme pour une photo souvenir, la tête d’Holopherne au poignet ; un Jeune homme tenant une épée (1670), dont on ne voit que la garde aussi haute que sa tête, David peut-être ? Et une petite fille minuscule, perdue en 1866 dans la Salle des terres cuites du Louvre, s’ennuyant sagement à côté de sa mère pendant que des militaires, des rapins et des prêtres en chapeau romain examinent les vitrines, catalogue à la main.

L’exposition est fournie et peut étourdir par la diversité de ce qui est présenté, entre bijoux et majoliques, purs casques corinthiens et terres émaillés des Della Robia, primitifs italiens et cratères grecs. C’est comme un musée résumé, une traversée rapide de vingt-cinq siècles d’histoire où demeurent, permanents, le goût de l’ornement et la passion du corps humain, inlassablement représenté. Les délicates incisions, les très légères frises les plus antiques se retrouvent, intactes ou métamorphosées, dans les grotesques renaissants comme dans les motifs des tissus de la robe de Cléopâtre ou de l’étole de saint Ambroise. Les guerriers étrusques, aux pieds ailés, ne sont pas moins intrigants que le Thésée en armure du XVIe estourbissant le minotaure avec sa masse au milieu d’un labyrinthe droit sorti de la cathédrale de Chartres. Le doigt de bronze de la statue colossale de Constantin est aussi stupéfiant que la gigantesque tête de Goliath aux yeux révulsés, le caillou fatal incrusté dans le front, que David contemple avec satisfaction après l’avoir fiché sur son épée et que peignit un Romain au XVIIe. Et les vierges en stuc peint d’Antonio Rossellino, au XVe, ont l’air aussi pensives que la statue d’Emily Rowles, qui épousa Campana en 1851. Un serpent à l’antique s’enroule autour de son poignet, ses cheveux sont coiffés comme ceux de ces beautés dont on reproduisait les visages sur les assiettes (Julia Bella, 1530), avant Instagram.

Pietro di Domenico da Montepulciano. La Vierge de Miséricorde, vers 1425-1427. Avignon, musée du Petit Palais.