En 2019, Isabelle Dubois-Brinkmann lance le programme REPEG : Répertoire des peintures germaniques dans les collections françaises (1370-1550). « Germaniques » ?

Les peintures exécutées dans le monde germanique, c’est-à-dire l’espace compris entre l’Allemagne et l’Autriche actuelles, la Suisse du Nord et l’Alsace, à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, quand le Saint-Empire romain germanique existait encore et que Bâle, Colmar, Fribourg-en-Brisgau et Strasbourg étaient des villes riches, donc de grands centres de production artistique. C’est un ensemble méconnu de 500 œuvres, avec des peintres aux noms de convention charmants (Maître à l’œillet et au brin de lavande – qui sont en fait plusieurs maîtres suisses qui “signaient” leurs œuvres d’un œillet, flanqué d’un brin de lavande pour celui qui nous intéresse) ou péniblement précis (Maître des volets de Strahov), avec des œuvres dont l’existence n’était parfois attestée que par une petite photographie en noir et blanc dans des fiches archivées. Méconnu parce que cet art coloré, religieux, parfois caricatural dans les visages et les attitudes, ne correspond pas au tropisme flamand et italien de nos collections : la base RETIF, dédiée aux peintures italiennes dans les collections françaises, comprend 13 000 œuvres…

Redécouvrir et comprendre

Or donc, dans le cadre de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), Isabelle Dubois-Brinkmann, qui a fait sa thèse sur les primitifs allemands et vénère Holbein, a lancé la chasse aux peintures germaniques, hors fresques et enluminures, parce qu’il faut savoir se borner. Le résultat de cette quête ? Une base de données mais surtout trois expositions simultanées et complémentaires, à Besançon, Colmar et Dijon, qui présentent près de 200 œuvres, restaurées, réattribuées, décrochées de chapelles quasi oubliées en Auvergne, sorties des réserves, venues de toute la France, des musées les plus fameux jusqu’aux collections plus discrètes, comme le Musée Jeanne d’Aboville, à La Fère, en Picardie, qui recelait une Crucifixion en cours d’attribution à Dürer – ce qui en ferait le septième tableau de ce peintre dans les collections françaises.

Le grand mérite de cette triple exposition est la pédagogie mise en œuvre : on explique au public à quoi servaient ces tableaux, comment ils étaient montrés, qui les a commandés, pourquoi il en reste si peu (entre iconoclasmes protestant et révolutionnaire). Certains ont été sortis des églises – où ils ne servent plus à animer les offices – et il est bien clair qu’il s’agit de “machines à prier”, grandioses ou plus intimes, selon que l’œuvre est destinée à la dévotion privée ou publique. Une prière présentée comme une consolation, une foi dont on affirme qu’elle est un cadre rassurant. Le visiteur apprendra comment les retables s’ouvraient et se fermaient au gré du calendrier liturgique, comment ces peintures rutilantes de couleurs et d’ors, chargées de détails, minutieuses dans le rendu historique (La Légende dorée de Jacques de Voragine, rédigée au XIIIe et où s’abreuveront trois siècles d’artistes, n’est pas supposée être un recueil de contes), étaient un support de méditation et un enseignement. Grâce à un dispositif à Dijon, il pourra imaginer comment les fidèles regardaient les grands panneaux éclairés par un rayon traversant un vitrail, animés par la flamme des cierges. On peut juste regretter que les cartels ne soient pas tous très explicites (même si les parcours destinés aux enfants s’y efforcent).

Un contrat plurigénérationnel

Une pédagogie qui s’étend aux matières, aux usages et aux restaurations : à Dijon, Niklaus Eberler, le petit donateur figuré aux pieds du Saint Christophe voit sa belle robe brûlée jusqu’au bois par un cierge, et on a laissé la trace ; à Besançon, la Vierge d’une Mise au tombeau début XVIe a gardé sur son visage les rayures infligées par les iconoclastes ; à Colmar, sur le Retable de la Vie de la Vierge (v. 1515), deux des rois mages n’ont pas de figure car les restaurateurs ont décidé de ne pas réinventer la couche picturale. Il faut saluer la manière dont on présente les œuvres, souvent démontées, et même sciées dans l’épaisseur des volets par les marchands pour constituer deux tableaux, en tâchant de rendre tangible la composition, la manipulation, la taille et la proximité des ensembles disparus ; tâche parfois impossible : le cheval du Saint Georges combattant le dragon de Nikolaus Schit (v. 1500) butte bizarrement sur le bord droit du cadre puisqu’il manque son pendant (regardez la mandibule tout en bas : le dragon a dévoré un précédent chevalier). Quant au grand Retable de la Passion de Caspar Insenmann (1465), on n’en voit qu’un panneau réunissant l’agonie au Mont des Oliviers et l’arrestation de Jésus, avec un grand fond doré : les archives de Colmar conservent le contrat plurigénérationnel passé entre la fabrique de la collégiale Saint-Martin de Colmar et le peintre, précisant que celui-ci ne doit pas bouder l’or et que ses enfants et petits-enfants seront tenus de restaurer l’œuvre à leurs frais, manière d’encourager l’excellence du travail initial.

Mais si tous ces aspects rendent les expositions accessibles, leur principal mérite est quand même l’originalité, la rareté et la beauté des œuvres présentées, qui embrassent presque deux siècles : on passe du gothique international, avec ses fonds dorés travaillés en relief qui inspireront les tisserands et ses doux visages, au XVe siècle avec ses visages iréniques ou grimaçants, et à la Renaissance où apparaissent scènes mythologiques (ébouriffant Enlèvement d’Hélène, de Maître MR) et corps harmonieux, avec une puissance d’évocation qui n’est pas assagie. On sera quand même plus fasciné par les différentes variations sur le thème du martyre de sainte Catherine ou sainte Ursule (depuis la sérénité préalable jusqu’aux têtes décapitées), les ailes ocellées de l’ange de l’Annonciation de Martin Schongauer, le cœur que tient l’un des Sept dignitaires ecclésiastiques, les pauvres laiderons précisément dépeintes que sont les filles de Katharina von Gail, les démons du Retable d’Issenheim, les soldats empalés sur des piques d’acacia du Martyre des Dix Mille, l’incroyable sourire sadique du bourreau de La Décollation d’une vierge (atelier de Hans Pleydenwurff, v. 1465) et le démon à pattes de canard et poule et ventre bleu, tenu en laisse par saint Bernard de Menthon lorsqu’il rencontra le futur empereur Henri IV à Pavie.

Cet art germanique est un répertoire inépuisable de détails savoureux

On peut ainsi, à chaque étape du périple (chaque exposition se suffit à elle-même mais ce serait pitié d’en privilégier une seule), croiser quelques chefs-d’œuvre connus (les Cranach de Besançon, le Retable d’Issenheim à Colmar) et leur rendre l’hommage convenu ; mais abîmez-vous plutôt dans la contemplation des grotesques bourreaux flagellant le Christ sur d’innombrables panneaux, comparez les auréoles, parfois en relief, des saints et du Christ (avec des nimbes crucifères du plus bel effet), suivez la trace des gravures de Schongauer chez tous ceux qui s’en inspirèrent et émerveillez-vous, au final, que la virtuosité conceptuelle ou formelle de certains (le Saint Thomas de Hans Baldung) côtoie des tableaux presque naïfs, comme le Triptyque du Maître de la Toussaint. Ce sont deux extrêmes. On pourrait aussi insister sur les couleurs ravissantes, les tonalités acidulées des manches de l’un des protagonistes de la Mise au tombeau déjà évoquée, les diablotins qui rentrent dans la bouche d’Hérodiade ou sont éjectés de celle du possédé que guérit saint Guy : cet art germanique est un répertoire presque inépuisable de détails savoureux, d’expressions subtiles, de couleurs éclatantes, de scrupules fascinants (comme ces auréoles qui cachent les visages à l’arrière-plan), de compositions hardies et de rencontres qui tiennent presque du collage surréaliste. On ne savait pas à quel point les collections françaises étaient riches de cet art singulier : le voilà désormais en pleine lumière.

Maîtres et merveilles (1370-1530), jusqu’au 23 septembre. Dijon, musée des Beaux-Arts.

Couleurs, gloire et beauté (1420-1540), jusqu’au 23 septembre. Colmar, musée Unterlinden.

Made in Germany (1500-1550), jusqu’au 23 septembre. Besançon, musée des beaux-arts et d’archéologie.

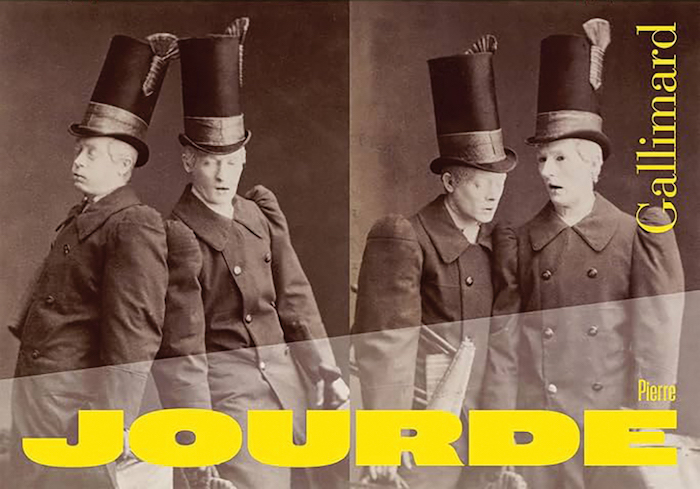

Illustration: Maître MR (Michael Ribestein [?]), L’enlèvement d’Hélène; Nancy, musée des Beaux-Arts © Photo G. Mangin [Besançon]