Civilisation

Voici le temps des assassins

C’est peu dire que Jean Gabin fut, comme disait le regretté Alain Delon, le John Wayne du cinéma français.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Comment un scénario aussi physiologiquement improbable que celui d’un agriculteur décidant, aussitôt devenu veuf, de passer le plus clair de son temps dans son lit, a pu déboucher sur l’une des meilleures comédies de la fin des années soixante ?

Nous sommes en 1967 et le box-office du genre est on ne peut plus encombré par une offre comique de qualité « extra piste » (pour cette référence vantant les incomparables mérites des roulements vélocipédiques fabriqués en Angleterre, nous renvoyons les moins de vingt et trente ans à Jean Gabin causant l’Audiard dans Le Cave se rebiffe de Gilles Grangier). Qu’on en juge : Noël 1966, les Français se ruent sur La Grande Vadrouille de Gérard Oury avec l’insurpassable et inusable tandem Bourvil et Louis de Funès (l’équivalent, de ce côté-ci de l’Atlantique, de Jerry Lewis et Dean Martin, voire de Bob Hope et Bing Crosby), qui, un an auparavant, avaient déjà étiré les zygomatiques de la France entière grâce au drolatique Corniaud. Quelques semaines plus tard, le film enregistre pas moins d’1,3 million de spectateurs. Cette même année 1967, de Funès, encore, invite les Français devant le grand écran aux fins d’assister, derechef, à son inoxydable festival de mimiques et de drôleries vaudevillesques avec Le Petit baigneur de Robert Dhéry et Oscar d’Edouard Molinaro. De son coté, Serge Kobert (avec le concours d’Yves Robert, notamment) expédie son Idiot à Paris, Jean Lefebvre recueilli par un Bernard Blier tout en verve audiardesque en capitaliste issu de l’Assistance publique. Si, pendant ce temps, Alain Delon crève l’écran avec Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, du côté d’Hollywood, Dustin Hoffman, Le Lauréat frais émoulu de Mike Nichols se fait déniaiser par la troublante Anne Bancroft sur Mrs Robinson de Simon & Garfunkel. Quant à Roman Polanski, il parodie la Hammer avec son fameux Bal des vampires. Tandis que la « French Theory » fait des émules sur les campus américains, véritables couveuses à « wokistes » – lesquels déferleront quelques décennies plus tard sur l’Europe –, un vent de révolution libertaire souffle sur ces créations.

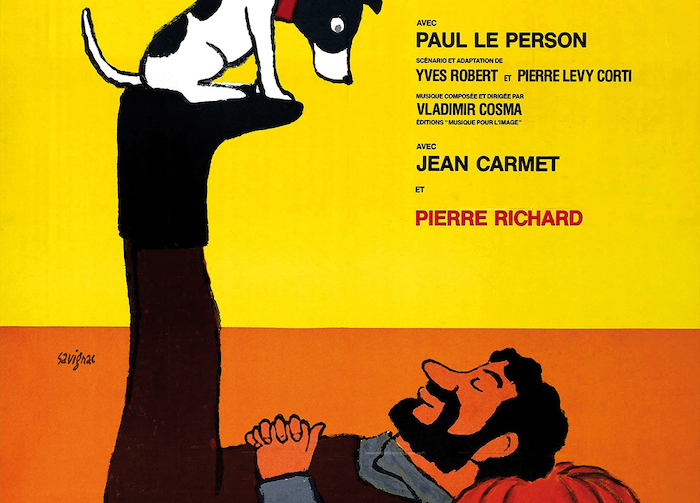

Alexandre le Bienheureux n’y échappe pas et Yves Robert a su capter ce climat nouveau qui s’installe sur l’Occident, pour le meilleur comme pour le pire. Robert (1920-2002) s’est fait connaître par quelques succès, Ni vu ni connu (1957), La Guerre des boutons (1961), qui en annonceront d’autres, tels Le Grand Blond avec une chaussure noire (1972), Le Retour du Grand Blond (1974), Un éléphant ça trompe énormément (1976) et, en 1990, La Gloire de mon père et Le Château de ma mère, deux adaptations très réussies des célèbres souvenirs de Marcel Pagnol. Avec Alexandre le Bienheureux, ce cinéaste qui, avec Georges Lautner, Gérard Oury ou Robert Dhéry, prend place parmi les honnêtes artisans du cinéma comique de bon niveau, livre une œuvre à la fois tendre et satirique. Philippe Noiret – dont c’est le premier rôle principal au cinéma – en paysan débonnaire, toujours prêt à rendre service et, surtout, à piquer un roupillon ou à éblouir ses amis au billard, est entouré de figures non moins attachantes et drôles comme Jean Carmet, Pierre Richard ou Paul Le Person. On ne pourra rester insensible à l’irrésistible minois de Marlène Jobert – admirable actrice qui nous rappelle Shirley MacLaine dans son premier film, Mais qui a tué Harry ? (1955), d’Alfred Hitchcock –, ni même au charme sadique de Françoise Brion, femme de tête et épouse tyrannique de notre ilote infortuné qui ne rêve que de siffloter avec les oiseaux et rêvasser au milieu des foins. Loin d’être seulement une ode à la paresse, le film peut aussi – et surtout ? – se voir comme un appel à vivre au rythme de la nature, des saisons, des amis, des rites de village aussi immémoriaux qu’immuables. La femme d’Alexandre pousse ce dernier, réticent, à la productivité et au rendement. Sa presque future deuxième épouse (interprétée par Marlène Jobert) succombera, elle aussi, aux charmes vénéneux d’une agriculture qu’elle imaginera intensive et mécanisée, ce qui amènera Alexandre à la fuir, elle et son projet déshumanisant. Qu’il fut réalisé un an avant les évènements de « Mai », est révélateur du tournant manqué de cette révolte bourgeoise d’enfants gâtés qui n’aspiraient qu’à consommer et à jouir dans un Parnasse d’égoïsme et d’hédonisme. La clé de compréhension du film réside dans le chien, personnage central, à la fois substitut de l’enfant, symbole encombrant d’une société de consommation en expansion et, en même temps, allégorie d’une ruralité en train de mourir.