Civilisation

Crise du droit, crise sociale

À quoi sert le droit ? À amplifier la crise civilisationnelle que nous vivons.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

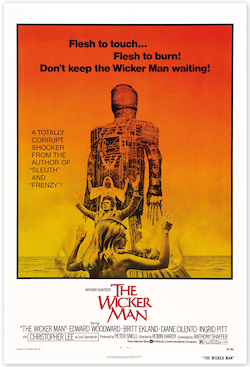

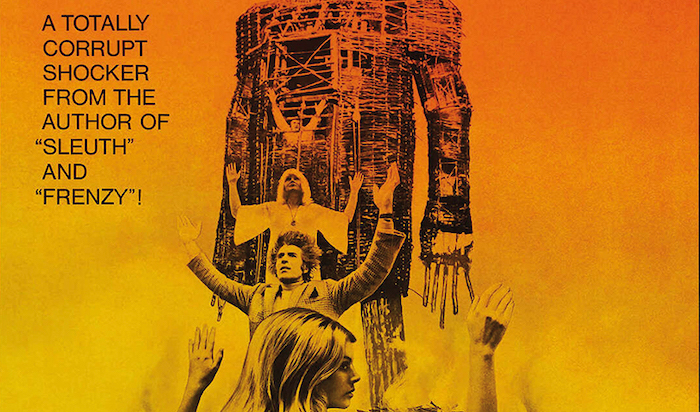

OVNI cinématographique, s’il en est, The Wicker Man (1973), selon son titre original, emprunte à la fois au film à suspense, au thriller, au genre fantastique, au conte, au merveilleux, au folklore, à l’ésotérique et à la mythologie.

Aux allures quasi documentaires, lors même qu’il s’agit d’une authentique fiction, le film s’appuie sur le mythe de l’homme d’osier, auquel nous devons d’avoir donné l’intitulé de cette chronique (l’affiche d’exploitation belge du film porte le titre sans doute plus fidèle, Le Dieu d’osier). Film d’« anti-horreur », pour reprendre l’expression justement trouvée de Robin Hardy, son réalisateur (et ancien documentariste, ce qui explique le parti-pris narratif ambigu du film), l’œuvre joue sur des registres subtils explorant, notamment, les ressorts complexes du phénomène religieux. Bâti sur un scénario assez simple, le film, tourné dans les décors naturels de l’Écosse post-hivernale, nous emporte rapidement dans l’univers tout à fait singulier d’une communauté îlienne autarcique, pratiquant d’antiques cultes païens naturistes et agraires. Alerté par lettre anonyme de l’inexplicable disparition d’une jeune fille, Rowan Morrison, Scotland Yard dépêche sur l’île écossaise de Summerisle le sergent Neil Howie, agent aussi incorruptible que confit en bigoterie. Débarquant à l’auberge de L’Homme vert (enseigne au nom très symbolique, nous y reviendrons), Howie se montre glacial et cassant devant l’exubérance des autochtones affectant des mœurs très libres, autant que portés à rire, boire et chanter. Très vite, le policier découvre une culture aux antipodes de celle du continent : une institutrice y enseigne explicitement la symbolique phallique de l’arbre de mai, tandis que l’épicière du coin voue un culte étrange aux lièvres en rut. Il assiste, choqué, à des ébats en plein air quand, lui-même, doit repousser les tentations charnelles de la fille de l’aubergiste (interprétée par la somptueuse Britt Ekland à la plastique incendiaire).

Lorsqu’il rencontre, enfin, Lord Summerisle interprété, de façon mémorable par Christopher Lee – à la coiffure ridicule, mais parfaitement à l’aise dans le rôle de ce hippie guindé, chef du culte des insulaires, petit-fils d’un scientifique victorien qui a développé une variété particulière de pommiers capables de prospérer dans le climat de l’île –, il devine bien vite que celle qu’il croyait assassinée n’est, en réalité, que simplement disparue. Beltaine – cette fête de mai qui célèbre l’arrivée de l’été et la promesse d’abondantes récoltes – est déjà là et le village, coalisé autour de son chef, se pare de déguisements animaliers. Howie parvient à se glisser dans l’étrange cortège qui se dirige vers le point culminant de l’île où a été dressé, à des fins sacrificielles, un immense bûcher en bois représentant le dieu du soleil. Dès cet instant, le policier, fervent catholique, se trouve aux prises avec des rites préchrétiens, dont il ne saisit guère le sens et l’objet. Sera-ce le début de sa perte ? Loin d’être une dénonciation de l’intolérance, comme on a pu le lire dans un des rares commentaires consacrés à ce film, The Wicker Man décrit plutôt une contre-société qui a partiellement répudié la modernité – son économie de subsistance reste, néanmoins, tournée vers l’exportation de pommes dont la goûteuse variété fait la réputation de l’île. Chargé de symboles – tels la référence précitée à l’homme vert, autrement appelé « tête de feuille », un personnage très répandu dans le folklore anglais, associé, à titre de figure printanière, aux festivités traditionnelles de Mai, son nom le plus courant étant Jack-in-the-Green ; quant au lapin, très présent dans le film, s’il est, dès l’Antiquité et dans plusieurs cultures populaires européennes subséquentes, associé à la fécondité, l’Église ne tarda pas à y voir l’emblème du péché ; pour ce qui est de l’arbre de mai décoré de rubans multicolores et planté, non pas, ici, sur la place du marché, mais dans la cour de l’école, il représente l’élément végétal, symbole de vie (il est analogue à l’Yggdrasill, arbre du monde des Germains) et les chants et danses tout autour préludent au couronnement de la « reine de mai ») –, agrémenté d’entraînantes balades « folks » dont les textes participent de l’histoire, délicieusement sensuel sans sombrer dans la vulgarité, le film apparait aujourd’hui comme un must du cinéma britannique. Christopher Lee, passionné par le script, acceptera de jouer gratuitement. Ereinté par la critique à sa sortie, amputé au montage, il gagnera, cependant ses galons auprès d’un public contestataire, notamment étudiant. Débutant par un office catholique, il se termine par un rituel authentiquement païen. Un petit chef d’œuvre !