Monde

Moulay Hassan, monarque en devenir

La multiplication des apparitions publiques du prince Moulay Hassan marque une étape clé dans la préparation de la succession au sommet de l’État marocain.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

L’alliance de la finance et du pouvoir est ancienne. Mais le fait que la finance prenne le pouvoir est somme toute un phénomène assez neuf. Entre la naissance de la ploutocratie états-unienne et l’avènement du candidat de la finance en France, un petit tour de la manière dont la société est peu à peu réglée pour servir les intérêts des banques.

Par « banque », nous entendons, bien sûr, la haute finance oligarchique et non pas le conseiller en clientèle de l’agence bancaire du coin de la rue, d’ailleurs prolétarisé ou ubérisé. Cette haute finance oligarchique a toujours existé dans l’histoire mais elle atteint un degré de puissance inégalée avec la mondialisation financière.

Sous la monarchie, la finance paya parfois très cher sa proximité avec le pouvoir, qu’il s’agisse de Jacques Cœur ou de Nicolas Fouquet. Mais le régime républicain, par nature, attire la banque comme les vautours le cadavre, financement des élections oblige. Il y a quelque chose de congénital dans cette attirance et on pourrait en établir en quelque sorte la loi qui est le titre de cet article. En effet, il apparaît que l’abandon de grands projets communs, l’oubli du bien collectif et l’irruption d’un fort individualisme conduisent la finance à remplacer ceux qui ne sont plus partie prenante d’une grande histoire et à faire l’histoire à leur place, question de moyens, en imposant la religion du dieu Ploutos qui, rappelons-le, fut rendu aveugle par Zeus. Une punition divine, selon Aristophane, qui profitait aux riches, sa cécité l’empêchant de récompenser les gens de bien et le forçant à favoriser les méchants.

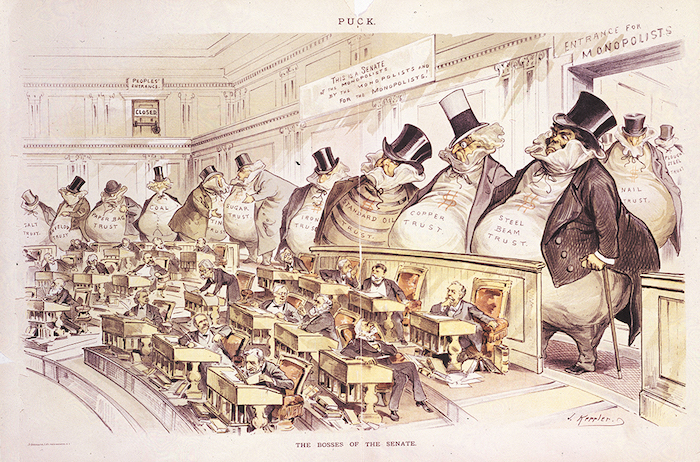

En posant donc que le système démocratique aime les riches (alors même que son étymologie désigne le peuple, une belle imposture langagière), et en oubliant la fumeuse théorie du ruissellement, il faut bien admettre que le modèle le plus achevé de ploutocratie nous vient des États-Unis. Peu après la guerre civile, la presse parle de « barons pillards » : Carnegie, Rockefeller, J.P. Morgan, Gould, Vanderbilt… Leurs pratiques incluent le contrôle des ressources nationales, l’influence sur les hauts fonctionnaires, le paiement de salaires extrêmement bas, l’écrasement de leurs concurrents en vue de créer des monopoles et la manipulation des cours des actions vers des prix artificiellement hauts, le tout sauvé de la révolte sociale par l’American dream, le mythe du self-made man et celui de la Frontière. Le président Theodore Roosevelt (1901-1909) est intervenu contre les monopoles en obtenant du gouvernement conservateur qu’il mette au pas ces hommes qu’il appelle des « malfaiteurs de grande fortune ». La lutte de Roosevelt contre les barons pillards, au tout début du XX° siècle, ne doit nous faire oublier qu’un siècle plus tard les efforts concertés des grandes entreprises et des nantis influencent dorénavant tous les aspects du gouvernement américain. Ces efforts incluent non seulement le lobbying direct auprès des élus mais aussi des campagnes d’influence auprès de l’élite et de l’opinion publique. Les super riches qui financent de plus en plus la politique n’ont pas les mêmes préférences que la classe moyenne et, a fortiori, que la classe populaire, ceci pouvant expliquer le phénomène Trump. À cela s’ajoute un constat, que partagent les économistes Krugman et Reich, celui d’un accroissement des inégalités aux États-Unis à partir de la décennie 1980, phénomène inédit sans que l’American dream puisse désormais y suppléer : là gît sans doute l’origine du déclin américain.

Si l’on regarde en Europe, un document du Département d’État américain, en 1931, atteste que Jacob Schiff, principal dirigeant de la banque Kuhn, Loeb and C° de New York, et son correspondant en Europe, Warburg, avaient financé l’opération révolutionnaire qui permit aux bolchéviques de prendre le pouvoir en Russie, en 1917, y compris en commanditant les assassinats de personnalités tsaristes. Pour l’Allemagne, c’est le système financier oligarchique anglo-saxon qui est à l’œuvre, après la guerre de 14, décrit par John Perkins dans son livre Confessions d’un assassin économique (2004). Il y apparaît que l’oligarchie financière basée à Londres et à Wall Street entretenait de multiples liens et relations avec les filiales allemandes des cartels et a financé, sans état d’âme, l’ascension du régime nazi. Il suffit de rappeler le rôle du Cercle Keppler des industriels et banquiers pro-Hitler et l’ Industrielleneingabe – la pétition des industriels – que le même Wilhelm Keppler, aidé de Hjalmar Schacht, fit signer en 1932 à vingt grands banquiers et patrons demandant au président Hindenburg de nommer Hitler chancelier.

On se souvient des scandales financiers de la IIIe République, qui ne furent pas sans effets sur la politique (le 6 février 1934, après l’affaire Stavisky). Mais ces financiers étaient des petits bras au regard d’aujourd’hui. Par le décret du 3 janvier 1946, le général de Gaulle installe le commissariat général au Plan qui est placé auprès du président du Conseil et dispose de pouvoirs étendus sur les administrations. Tout ceci n’ayant rien à voir avec le commissariat éponyme totalement falot créé par Macron, présidé par Bayrou, dont on se demande bien quelles ont été ses réalisations depuis des années ? Il faut retenir que la banque et la finance ont été plutôt en retrait dans la période, pour une raison simple, c’est que l’essentiel des financements venait des fonds publics, à travers la Banque de France au premier rang, jusqu’en 1973 au moins. Paradoxalement, l’instabilité gouvernementale n’aura que peu freiné cette œuvre. Les divers ministres, n’ayant qu’à peine le temps de se familiariser avec leurs dossiers avant la chute de leur gouvernement, laissent en fait l’essentiel de l’exécution de la politique aux hauts fonctionnaires, beaucoup moins nombreux qu’aujourd’hui, lesquels semblent avoir agi, à l’époque, efficacement et dans la durée si l’on en juge par les réalisations.

Sous la IVe, donc, le financement des investissements ne passait guère ou pas exclusivement par les banques et l’État n’allait pas chercher sur les marchés les fonds qui lui manquaient pour combler les déficits publics (surtout quand ils n’existaient pas !).

L’abandon s’est fait progressivement. On met en cause régulièrement la loi dite Pompidou-Giscard-Rothschild, en 1973, qui serait le commencement de la perte de maîtrise de la souveraineté financière. Les critiques se concentrent sur l’article 25 de la loi du 3 janvier 1973 : « Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France. » Pour ses détracteurs, cela implique que l’État ne peut plus créer de monnaie et se trouve donc désormais obligé de se financer auprès des banques privées et des marchés. En réalité, une fois de plus, c’est l’UE qui a interdit aux banques centrales des États de créer de la monnaie (le traité de Maastricht a supprimé l’article 25) pour « éviter l’inflation » (sic) : avec le recul on pourrait en rire si ce n’était tragique. L’État, avant 1973, pouvait s’endetter à des taux bas ou nuls.

Il est clair que, dans cette évolution, certains ont pu penser que le marché jouerait son rôle de régulateur, il n’en est rien, le principe d’illimitation, appliqué aux libertés individuelles et au marché, conduit aux impasses du néolibéralisme. Enfin Macron vint : la banque à l’Élysée ! Macron banquier ? Si on entend par là qu’il est un acteur majeur d’influence bancaire, ce n’est pas le cas, il est plutôt l’exécutant servile d’une politique bancaire. Régis Debray nous l’explique dans son livre paru en 2017, Comment nous sommes devenus Américains. Du point de vue qui nous occupe, Sarkozy en avait rêvé, Macron l’aura fait. Serviteur zélé, il a bénéficié d’un coup d’État médiatico-financier. On me permettra ici de me citer dans Politique Magazine de juin 2019 : « Ploutocratie : le règne incontesté des gavés de la terre », traitant des soutiens de Macron pour sa première élection. Parmi les contributeurs les plus en vue de sa campagne, un des dirigeant de BNP Paribas, Christian Dargnat. De 2009 à 2016, Dargnat a été PDG de BNP Paribas Asset Management, la branche de gestion d’actifs financiers de la banque. Jusqu’en 2015, il exerçait aussi la fonction de président de l’EFAMA, l’association européenne des fonds et de la gestion d’actifs, l’un des principaux lobbies du secteur. Autre figure, Guillaume Rambourg, qui dirige le fonds alternatif Verrazzano Capital. Rambourg est devenu « grand donateur », il avait organisé, après l’annonce de candidature de Macron, deux dîners parisiens où se pressaient les invités flairant la bonne aubaine. Qu’avait donc à gagner Rambourg pour son aide ? De nouveaux portefeuilles à gérer puisque Macron a supprimé du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune tout ce qui ne relève pas de l’immobilier, et qu’il est donc devenu plus rentable de spéculer en France pour le patrimoine financier. Et, pour piéger la classe moyenne, on lui raconta que c’était pour favoriser l’investissement productif des PME ! Un autre encore, Gilles de Margerie, a organisé un dîner de donateurs le 7 juillet 2016. Il est alors directeur général adjoint d’Humanis (racheté depuis par Malakoff-Médéric), un groupement de sociétés d’assurance, de mutuelles et de gestion d’actifs. Il est devenu directeur de cabinet de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Au ministère, en baissant le montant du forfait hospitalier, il augmente le champ d’action des mutuelles. Quant à la réforme des retraites, il est clair que, s’il y a quelque légitimité à en réformer certaines dispositions, et notamment les régimes spéciaux, la vraie raison vise à satisfaire les fonds de pension de type BlackRock qui lorgnent sur des retraites par capitalisation, et dont le président pour la France, Jean François Cirelli, ancien senior advisor chez… McKinsey (pour l’énergie !), a été décoré de la Légion d’Honneur par Macron.

Après son élection, Macron affirma s’appauvrir en politique mais ne se montra pas ingrat pour le milieu de la finance, il abandonne le projet de taxation des opérations de trading à haute fréquence, largement spéculatives. Hypocritement, il demanda qu’elle se fasse au niveau européen sachant parfaitement que la règle de l’unanimité entre les États rendrait impossible sa mise en œuvre. Dès 2012, l’EFAMA de Dargnat avait formé le vœu que la gestion d’actifs ne soit pas contrainte par ces taxes.

Voilà pour l’ahurissante arrivée du Foutriquet à l’Élysée mais sa politique est en tout point conforme à un programme « à l’américaine ». Mélange d’incompétence, de démagogie verte et de suffisance oligarchique, toute sa politique est orientée contre le bien commun, à un niveau totalement inédit ; on a rarement vu un dirigeant politique agir aussi contrairement aux intérêts de son peuple. Son impéritie en matière de politique énergétique éclate au grand jour, les Français sont en passe d’en faire l’expérience « réfrigérante » cet hiver. Mais dès lors qu’il faut satisfaire ses commanditaires, le voilà à l’œuvre avec efficacité. Un président en guerre oui, mais pas contre le Covid ou la Russie, contre le peuple français, sa prospérité, ses emplois, sa dignité. La France a perdu onze grands groupes industriels, son industrie est passée de 24 à 10 % du PIB, des millions d’emplois ont été perdus, des centaines de millions de recettes fiscales et sociales effacées.

Nous n’aurons donné ici qu’un faible aperçu de la logique qui préside à la politique française et l’on peut s’étonner de la faible réaction populaire. Christophe Guilluy soulignait récemment cette étrange passivité (sans compter celle de la classe politique). Le peuple français n’a pas les atouts de l’Amérique pour éviter l’explosion sociale. Ce qui explique cette passivité tient à ce que la gauche, acquise à la mondialisation, ne peut mobiliser le peuple contre celle-ci qu’il exècre pourtant. Si la France est dans une situation de pré-révolution, ce qui empêche l’expression populaire, c’est la gauche institutionnelle, y compris la Nupes et les « sans-culottes » d’appoint, les antifas, qui ne se battent pas contre les effets délétères de la mondialisation mais contre ceux qui la rejettent. Un grand paradoxe historique qui, avec la communautarisation-fragmentation de la population française, expliquerait cette apathie sociale. Quousque tandem ? L’histoire est imprévisible.

Illustration : Ce n’est pas en France qu’on pourrait imaginer pareille caricature.