Avant l’Union européenne que nous connaissons, il y a un projet politique européen porté par les puissances de l’Axe, l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste. Peut-on considérer qu’il s’agit de la “même” Europe continentale ?

Oui et non. Oui, parce qu’il s’agit d’une vision européenne continentale au départ, sans la Grande-Bretagne (en 1950-1951, au moment de la création de la CECA, le Royaume-Uni a envisagé d’y adhérer, mais les dirigeants des Six, en fait, ne le souhaitaient pas). Oui aussi, parce qu’elle serait antisoviétique et en tout cas en dehors de la sphère d’influence russe. Oui, aussi, parce qu’au départ les dirigeants européens n’imaginaient pas des liens aussi étroits avec les États-Unis mais souhaitaient un rôle international indépendant pour l’Europe en construction, et parce que leur idéologie était démocrate-chrétienne et pas libérale dans le sens anglo-saxon du terme. Oui encore parce que beaucoup des responsables politiques, administratifs et économiques des Six avaient déjà conçu une union européenne continentale pendant la guerre (qu’ils fussent plus ou moins « collaborateurs » ou résistants). On notera que l’expression « Communauté économique européenne » est apparue à Berlin en 1943 !

Comme contre-épreuve on notera que beaucoup de responsables européens, initialement, se méfiaient du projet européen non pas par réflexe nationaliste mais parce qu’il leur rappelait de mauvais souvenirs fort récents, et la propagande européenne de l’Axe.

Mais en même temps ma réponse à votre question est négative. Les États-Unis furent très clairs dans leurs discussions avec les Britanniques dès l’été 1941, alors que les projets européens de Berlin commençaient à intéresser beaucoup de monde, et que Londres ressentait le besoin de proposer un modèle alternatif mais également européen : il n’y aurait pas une organisation spécifique européenne, déclarèrent les Américains, mais un système mondial, avec ce qui sera l’ONU et le FMI. Système bien entendu dirigé par Washington.

Évidemment, la Guerre froide, apparue dès 1947, et la menace soviétique firent que les Européens furent bien obligés de se lier aux États-Unis par l’Alliance atlantique. Par la suite, la construction européenne se développa, mais en veillant toujours à ne pas compromettre les liens de sécurité et les liens économiques transatlantiques, Washington sifflant à plusieurs reprises la fin de la récréation quand les Européens eurent des velléités d’indépendance (comme avec de Gaulle, ou avec Giscard d’Estaing en 1980 ou Chirac en 2003). On remarquera que c’est l’un des enjeux essentiels de la guerre en Ukraine, dont le résultat le plus clair risque d’être l’alignement définitif des Européens sur Washington, sur le plan politique, militaire mais aussi économique… Ukraine, soit dit au passage, qui figure dans mon livre comme un enjeu essentiel de la deuxième guerre mondiale. Tout cela redevient tristement actuel.

Quelles sont les dimensions du projet porté par Hitler et Mussolini ? Est-ce un projet de stricte domination politique ou y a-t-il des éléments économiques, culturels, industriels, technologiques ?

Le projet reprend des conceptions apparues dès avant 1914 et pendant la Grande Guerre, y compris sur le plan économique. Beaucoup de responsables allemands reprennent en fait les buts de guerre allemands de 1914-1918, mais considérablement durcis, et en quelque sorte légitimés par la crise économique des années 30 et l’échec de la paix « libérale » de 1919. Et les Nazis y ajoutent un programme de recomposition raciale du continent dont les racines idéologiques plongent elles aussi dans le XIXe siècle, mais qui est évidemment porté là à l’incandescence et qui est devenu l’axe de la politique hitlérienne.

On notera que si les Fascistes partagent le projet politique anti-Versailles et anti-libéral, ils ne partagent pas le projet racial. Mais sur le plan économique, avec des divergences certes, ils se rallient au concept d’une Eurafrique autarcique. Avec tout l’équipement du Continent en moyens de communication de toute nature, et avec la mise au niveau de l’Europe de l’Est sous-développée sous direction germano-italienne. Les territoires de l’Ukraine, de la Russie, de l’Afrique étant voués au rôle de fournisseurs de matières premières et de main d’œuvre.

On voit moins souvent qu’il existe aussi un projet culturel prolongeant les idées anti-libérales des années 30, qui ne sont pas limitées à l’Allemagne et à l’Italie. Et avec des traductions très concrètes : prise en mains de maisons d’édition dans les pays occupés, manifestations culturelles de tous types (concerts, expositions…), prise en mains du cinéma européen pour lutter contre Hollywood, comme avec la Continental-Films en France, ou d’institutions culturelles diverses, etc. Et avec des résonances positives dans de nombreux secteurs des pays occupés. Et, entre nous, avec certains résultats : bien des films de l’Europe en guerre sont très supérieurs aux navets hollywoodiens !

Votre livre démontre que les milieux économiques appelaient déjà de leurs vœux un “espace européen”, et que les industriels allemands, notamment, avaient une vision assez claire de ce que l’expansionnisme politique et racial du Reich pouvait leur apporter.

Certes, mais avec des nuances importantes. Les banquiers et certains industriels dans les secteurs de pointe déjà très mondialisés (comme l’équipementier Bosch) comprenaient que l’Europe sous direction allemande ne pourrait pas rester purement autarcique, mais devrait revenir un jour sur le marché mondial, qu’ils imaginaient composé désormais de grands secteurs régionaux (Amérique du Nord et du Sud, Empire britannique, Asie dominée par le Japon…). D’autres industriels plus traditionnels, au moins jusqu’en 1943, s’alignaient davantage sur les conceptions officielles. À partir de 1944 cependant tout le monde se met à préparer un après-guerre qui, évidemment, ne sera pas celui d’une victoire allemande…

Le point de divergence essentiel était celui de l’ordre monétaire. Beaucoup de nazis ne s’intéressaient pas à la question. Les responsables les plus sérieux de l’économie, au contraire, pensaient à la nécessité d’établir un système monétaire européen soutenant une union douanière européenne. À un représentant du ministère français des Finances, tout le monde tint en mai 1941 le même langage :

« Le franc était rattaché au mark et n’était plus qu’une monnaie de compte en attendant qu’on put unifier le système monétaire de l’Europe. En conséquence le budget français avant d’être adopté aurait dû être approuvé par Berlin. « La France n’aura plus le droit de faire faillite », disait-on. »

Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je cite ce passage, l’auditoire est saisi par une douce hilarité…

Entre l’Euro-Méditerranée fasciste, le projet eurafricain nazi, puis la Nouvelle Europe, quelles différences : purement territoriales ? Ou des conceptions économiques et politiques irréconciliables ?

On est là au cœur des difficultés. Mussolini comprend qu’il ne peut réaliser ses projets de nouvel Empire « romain », centré sur la Méditerranée, les Balkans, le Moyen-Orient et l’Afrique qu’avec l’aide de Berlin. Or si à partir de 1933 et jusqu’à la guerre d’Espagne en 1936 le Duce pouvait penser qu’il conduisait l’attelage, à partir de là il est de plus en plus clair que c’est Berlin qui est aux manettes. D’ailleurs le thème de « Nouvelle Europe » avait été lancé au départ par les Fascistes. Mais progressivement Mussolini se rend compte que plus il parle d’Europe, plus cela conforte en fait le leadership allemand. Il va donc en partie se replier sur la rhétorique impériale, qui d’ailleurs, à partir de 1935 et de la guerre d’Ethiopie, est populaire en Italie.

Certes, Berlin et Rome marchent ensemble. Mais il y a des points de rivalité et de friction, en particulier dans les Balkans. Et surtout, à partir de l’attaque contre l’URSS, Mussolini comprend mieux qu’Hitler la nécessité de présenter aux Européens un projet de « Nouvelle Europe » crédible, il revient plusieurs fois sur cette question. Mais Hitler refuse de le suivre réellement, il ne veut pas en effet prendre d’engagements avant la fin de la guerre.

Cependant à partir de 1943, après Stalingrad et le chute de Mussolini en juillet, il y a de nouveau une convergence entre le Reich et la « République sociale italienne » : aux abois, et désormais débarrassés assez largement des élites traditionnelles qui pesaient encore jusque-là, les deux régimes retrouvent la notion d’une Europe fascisto-nazie, dont le ciment est de plus en plus l’antibolchévisme. Et qui trouvent chez les collaborateurs les plus durs un incontestable écho, mais de plus en plus minoritaire.

Bernard Bruneteau, dans Le Bonheur totalitaire, établit (après d’autres historiens) que l’on peut considérer le régime nazi comme l’un des théoriciens de l’État-Providence : l’Europa portait-elle aussi un projet social ?

Tout à fait. On trouvera des convergences dans les mouvements de jeunesse, les organisations culturelles de masse (Kraft durch Freude ou, en Italie l’Opera nazionale Dopolavoro en Italie), dans les organisations caritatives de masse (Winterhilfe, Soccorso ivernale, Secours national en France). Sur le plan du travail, avec une volonté générale de réhabiliter la paysannerie, on trouve un modèle convergent que l’on pourrait qualifier de corporatiste, au sens large, ne laissant pas les rapports sociaux s’établir entre employés et employeurs selon les seules lois du marché mais faisant intervenir la puissance publique. Même sur le plan de la place des femmes, si la doctrine officielle exalte partout le rôle traditionnel de la maternité, etc., dans les faits les choses sont plus complexes et, surtout en Allemagne, la place des femmes dans la société, en termes de participation à la vie collective et d’autonomie, se trouva dans la réalité profondément modifiée. Il y a eu des femmes fanatiquement nazies ou fascistes, j’ose l’affirmer, malgré les risques que je cours en le disant…

Ce qui est fascinant, dans le processus que vous décrivez, c’est la rapidité avec laquelle les technocrates essaient de s’adapter à l’ordre nouveau, comme si Hitler et Mussolini réalisaient pour eux un projet saint-simonien transnational.

Parce ce que tout cela était déjà « dans les tuyaux » : dès la guerre de 1914 on voit monter le poids des industriels qui rejoignent les organismes d’Etat et des fonctionnaires qui se mêlent d’économie, en d’autres termes de ce qu’on appelle la technocratie.

Vichy fut la parousie de la technocratie française, largement récupérée après 1945 au sein du Commissariat au Plan puis ensuite dans la CECA, etc. Il y a des itinéraires personnels étonnants…

Dans un contexte différent, et mutatis mutandis, les grandes sociétés industrielles ou bancaires étant plus puissantes dans les autres pays européens qu’en France, depuis toujours très étatisée, on assista à des phénomènes comparables chez nos partenaires, la fin des régimes totalitaires n’interrompant pas forcément les trajectoires individuelles (Pirelli en Italie, le banquier Abs en Allemagne…).

Peut-on affirmer que l’Union européenne, aujourd’hui, reprend, à son corps défendant ou non, une partie des propositions européennes des totalitarismes occidentaux ?

Très difficile question. Jusqu’aux années 1990 on pouvait le penser, dans la mesure où il s’agissait de défendre une personnalité européenne dans le monde, avec sa spécificité proche, y compris économique, en reconnaissant sa civilisation et son histoire, comme le faisait la Déclaration du Sommet de Copenhague en 1973. Mais, dans les années 1990, on vira vers un projet oscillant en fait entre un atlantisme plus ou moins avoué et l’insertion affichée dans la « mondialisation libérale ». Il me semble, mais on verra, que la crise ukrainienne va sceller l’orientation atlantique…

Votre thèse d’un projet européen complet porté par les deux dictateurs est évidemment surprenante mais très argumentée, avec le dépouillement d’une masse impressionnante de documents. Comment a-t-elle été reçue par les milieux universitaires et, plus largement, médiatiques, voire politiques ?

Les médias ont été incontestablement intéressés ; pour les milieux universitaires, il faut attendre les publications de comptes-rendus, qui prennent toujours du temps. Cependant les premières réactions me paraissent intéressées. Les milieux politiques ont des préoccupations plus urgentes, et je n’ai pas encore eu beaucoup d’échos, sauf quelques personnalités cultivées que, pour ma part, j’ai toujours plaisir à fréquenter, soit dans le cadre des instances municipales, départementales, régionales, soit au sein des commissions des Assemblées qui s’intéressent aux questions internationales et militaires.

Mais une réaction que j’avais souvent entendue avant la publication du livre quand j’annonçais mon projet (« il ne faut pas parler de ça, cela risque de porter un jour négatif sur l’Union européenne ») ne s’est plus manifestée depuis la sortie de l’ouvrage, je dois le dire.

Votre livre s’ouvre sur une citation de Raymond Aron de 1948, qui relève que l’idée d’Europe est défendue par les Nations Unies alors que la propagande hitlérienne vient à peine de s’éteindre. Considérez-vous, comme lui, que cette idée européenne est une « nécessité historique inéluctable » ?

Je l’ai longtemps pensé. J’éprouve maintenant des doutes profonds. Au-delà même de la crise ukrainienne et de la reprise en main accélérée de la part de Washington qu’elle suscite, je constate que les Européens n’ont plus envie de dire quoi que ce soit qui leur serait spécifique, pris qu’ils sont par le politically correct woke. Et ont-ils même encore quelque chose de spécifique à dire ? L’Europe a peut-être épuisé sa carrière historique ? Mais, à mon avis, on la regrettera…

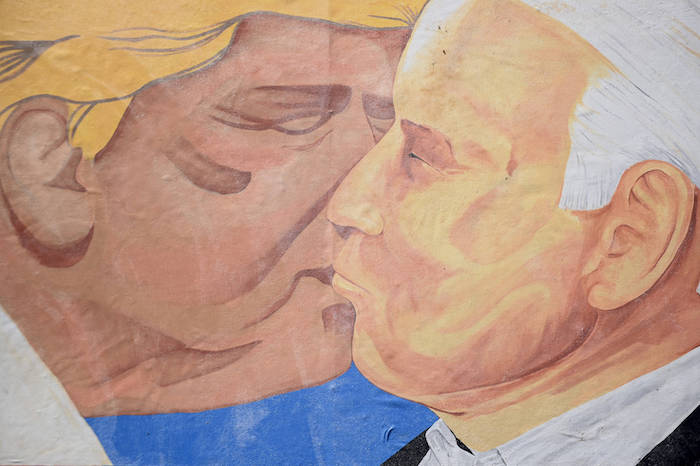

Illustration : 1937. Le voyage de Mussolini en Allemagne consacre l’entente des dictateurs.