Civilisation

À la recherche du XVIIIe siècle

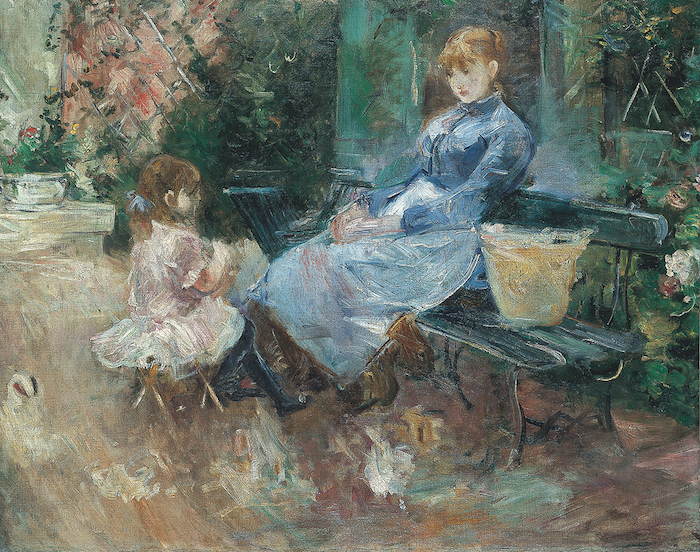

Le père de Berthe Morisot, préfet à Limoges, y créa un musée des Beaux-Arts. Une des premières œuvres données fut un ravissant portrait de Nattier.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Enfermé dans une logique utilitaire, incapable de concevoir une impossible “musique marxiste”, les soviétiques ont laissé l’Occident gagner la révolution musicale, se contentant de réduire au silence tous ceux qui voulaient explorer d’autres voies que celle du kitsch socialiste.

En portant le matérialisme dialectique au pouvoir, les révolutionnaires soviétiques veulent incarner un messianisme révolutionnaire. Ils sont pourtant incapables de concevoir un projet musical apte à concurrencer les modèles lancés par les Anglo-saxons à partir des années 60, signant l’échec de leur régime politique.

Les bolcheviques, comme tous les révolutionnaires, remettent en cause l’ordre établi, les règles de fonctionnement de leur société. Leur démarche est politique et s’appuie sur les théories de Karl Marx – sauf que le marxisme n’aborde pas la musique. De tous les arts, la musique va être le dernier à être traité par les bolcheviques. Comment définir une musique marxiste ? Une mélodie marxiste ? Un rythme marxiste ? Une note marxiste ?

Les bolcheviques adoptent l’Internationale comme hymne de l’URSS en 1922 et sa musique est composée suivant les règles très classiques de l’harmonie. Ainsi l’hymne de l’URSS illustre la contradiction entre l’idéal révolutionnaire et son application. Pour être cohérents avec leur projet révolutionnaire et donc faire « table rase du passé », les Soviétiques auraient dû aller jusqu’à remettre en cause les règles de composition de la musique, ils s’en sont bien gardés.

Les théoriciens se lancent dans des expérimentations musicales avec des machines sonores, des concerts de sirènes d’usines. Parmi les utopies musicales, 1922 voit la création à Moscou du Persimfans, un orchestre symphonique sans chef, au nom de l’égalité et du collectivisme. En 1927, il reçoit le titre d’Ensemble d’honneur de l’URSS. Des dissensions entre les musiciens amènent sa dissolution en 1932.

Le Bolchoï reste le temple de l’opéra et la symphonie est le genre musical le plus important pour les dirigeants soviétiques. En 1939, l’opéra de Mikhaïl Glinka composé en 1836, Une vie pour le tsar, est renommé Ivan Soussanine avec un nouveau livret et devient un classique soviétique joué tous les ans à l’ouverture du Bolchoï. Les jeunes virtuoses, pianistes et violonistes, sont formés pour les concours internationaux.

Incapables d’intervenir sur la musique, les idéologues interviennent sur les musiciens. Ainsi plutôt qu’édicter d’impossibles normes, les Soviétiques vont encadrer les artistes, compositeurs et interprètes dans des listes de musiciens, prolétaires ou bourgeois, qui sont modifiées suivant les appréciations et les goûts des dirigeants. Dimitri Chostakovitch (1906-1975) fait toute sa carrière en URSS, mais sa musique est condamnée à deux reprises, en 1936 et 1948, alors qu’il était considéré comme le compositeur officiel du régime. Il est ensuite cantonné à la composition de musiques de film et reçoit le Prix Staline en 1941.

À partir de 1948, l’Union des compositeurs décide que les nouvelles œuvres, celles qui exigent un grand orchestre, sont d’abord jouées au piano à quatre mains devant les dirigeants de l’Union pour être approuvées. Ensuite la Commission décide si l’œuvre est conforme ou pas, selon des critères jamais officialisés. Et pour cause, en matière de musique, les bolcheviques s’en tiennent aux goûts “petits-bourgeois”, pour ne pas dire réactionnaires, de leurs dirigeants.

Nouveau tournant en 1934, quand Andreï Jdanov devient l’idéologue en chef du PCUS et le bras droit de Staline. Les organisations artistiques constituées après la révolution sont dissoutes, laissant progressivement la place à des unions d’écrivains, de cinéastes… Mais il faut attendre 1948 pour voir se créer l’Union des compositeurs. D’abord placée sous la direction de Boris Assafiev, elle passe en 1949 sous la direction du musicien Tikhon Khrennikov (1913-2007), modèle de l’apparatchik puisqu’il reste en place jusqu’à la fin de l’URSS. Le principe est que l’art doit être accessible aux masses, qu’il doit être “réaliste” (pas de peinture abstraite, pas de musique atonale, pas de “formalisme” attribué à l’influence du mondialisme occidental) et qu’il doit « affirmer la vie », être édifiant, susciter de nobles pensées chez les auditeurs, plutôt que de provoquer la morosité.

Jdanov veut transformer les musiciens en « instruments de propagande au service de l’entreprise totalitaire stalinienne ». Cette politique d’encadrement des milieux artistiques et culturels aura de lourdes répercussions dans le monde dit “libre” en réactualisant le concept de compagnon de route lancé par Léon Trotsky en 1923. Il s’agissait d’exploiter l’audience d’écrivains et d’artistes non-membres du Parti communiste, mais ayant des sympathies envers la Révolution. En France, des chanteurs comme Yves Montand ou Jean Ferrat témoigneront du succès de cette politique. Son influence s’exerce toujours dans les concerts de la Fête de l’Humanité.

Plus facile à gérer par ses paroles et authentique art populaire, la chanson traditionnelle est idéalisée par le régime et amalgamée à la chanson militante. Cette politique d’encadrement des répertoires populaires va à l’encontre des modes de fonctionnement de ces liens collectifs, évoluant d’après les besoins et les usages. Le régime soviétique va ainsi éliminer l’expression populaire des danses et des chansons traditionnelles en les figeant dans des versions académiques. Le Chœur de l’Armée rouge en est une illustration. Utilisé à l’origine pour soutenir le moral des troupes, il va acquérir une audience internationale et devenir un représentant officiel de la culture musicale russe. Son répertoire se compose de chants militaires et patriotiques, de musiques populaires, de chants traditionnels, de musiques militaires et d’airs d’opéra.

Le traitement des chansonniers, authentique interprètes populaires, confirme l’incapacité du régime à gérer la musique. Alexander Vertinski (1889-1957) n’a jamais pu enregistrer de disque ni passer à la radio. Boulat Okoudjava (1924-1997) enregistre son premier disque en 1967 à Paris chez Chant du monde, mais ses disques ne sont pressés en URSS qu’à partir des années 1970. Vladimir Vyssotski (1938-1980) se fait connaître en diffusant ses compositions sur K7, samizdats musicaux. Son enterrement en 1980 fut probablement la plus importante manifestation populaire spontanée de toute l’histoire de l’Union soviétique.

Contrôlée et censurée, l’expression musicale russe sous le régime soviétique est gravement handicapée pour s’inscrire dans les échanges culturels avec les autres nations. Aveu de faiblesse, le Rideau de fer reste perméable à la musique occidentale, Radio Free Europe et les cassettes audio font entendre les groupes de rock pourtant interdits de concerts.

Leurs options culturelles dogmatiques condamnaient les Soviétiques, dépassés par des courants musicaux occidentaux plus révolutionnaires, particulièrement dans les musiques de masse, le rock et ses dérivés. Après la chute du Mur, entraînant celle du régime, les Russes vont se reconstituer une identité musicale. Surmontant 70 ans de censure et de répression, les musiciens russes vont résister aux répertoires mondialisés anglo-saxons, faisant preuve d’une étonnante capacité de résistance et de reconstruction culturelle, pendant que l’Occident « déconstruit » ses orchestres.

Illustration : Le groupe Nergebi se produit au centre culturel des cheminots de Tbilissi, République socialiste soviétique de Géorgie.