Tribunes

Que faire ?

Adieu, mon pays qu’on appelle encore la France. Adieu.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Il y a bien longtemps qu’en France le blasphème n’est plus poursuivi en justice. Tout au plus trouverons nous une loi sur le sacrilège sous la Restauration, vite abrogée sous la Monarchie de Juillet. Il a fallu la publication de caricatures de Mahomet dans une gazette danoise, repris par un journal français au satirisme fatigué, pour que le feu de l’indignation reprenne. Il y eut des morts. Un visage dessiné sur du papier et c’est le monde qui s’embrase. Avait-on jamais vu cela sous nos contrées pétries de modernisme et de tolérance ? Les plus anciens d’entre nous pourraient toutefois se souvenir d’un épisode, moins sanglant, certes (les morts furent politiques), mais qui en dit long sur le seuil de tolérance en matière de portrait peu orthodoxe dans certains milieux.

La contre-société communiste ne supporte aucune déviance.

Le 5 mars 1953, le monde retient son souffle. La radio de Moscou annonce officiellement le décès de Joseph Staline. L’univers communiste vacille. À Paris, dans la banlieue rouge, l’émotion est à son comble. Le « petit père des peuples », « le guide génial de la révolution » n’est plus. Véritable dieu vivant, le culte de Staline avait atteint des sommets lors de la célébration de son soixante-dixième anniversaire en 1949. Des milliers de cadeaux, des plus modestes aux plus coûteux, avaient été envoyés par les camarades français. Poèmes, louanges, messages d’adoration avaient accompagné les vœux des 700 000 membres du Parti. Le parti français est stalinien. Il le revendique bien haut. Son « patron », Maurice Thorez, sait en tirer la leçon politique quand il écrit en 1950 : « Nous ne sommes pas un parti comme les autres […] Retenez l’enseignement de Staline : le Parti est un corps vivant, et comme tout corps vivant il renouvelle sa substance. » Voilà une transsubstantiation qui sonne comme un avertissement, le métabolisme politique sait éliminer ses mauvaises cellules. Avec un tel corps, une doctrine d’airain, un dieu vivant, les certitudes des communistes français sont bien plantées dans cette « contre société » qui ne supporte aucune déviance, de quelques natures qu’elles soient. La même année, Paul Éluard publie ces vers :

Staline dans le cœur des hommes

Sous sa forme mortelle avec des cheveux gris

Brûlant d’un feu sanguin dans la vigne des hommes

Staline récompense les meilleurs des hommes

Et rend à leurs travaux la vertu du plaisir

Car travailler pour vivre est agir sur la vie

Car la vie et les hommes ont élu Staline

Pour figurer sur terre leurs espoirs sans bornes.

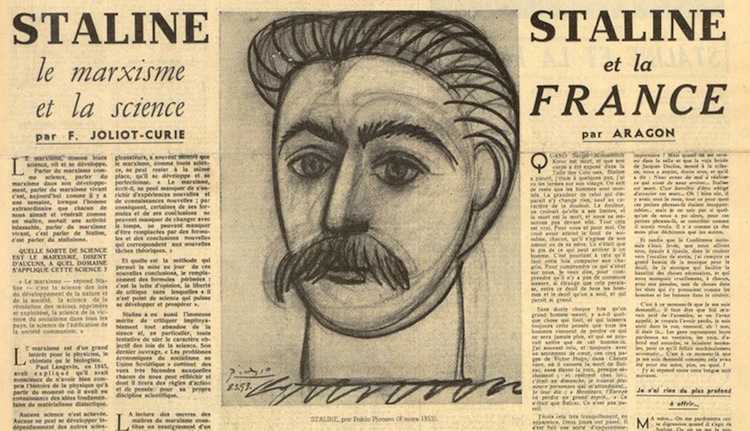

Le 5 mars 1953, au carrefour de Châteaudun à Paris, la façade du siège du Parti est recouverte d’un portrait géant crêpé de noir. L’Humanité et toute la presse communiste est au diapason du deuil. Louis Aragon, figure tutélaire du communisme de plume, vient de prendre la direction des Lettres françaises revue qui réunit depuis la Résistance les écrivains les plus proches du Parti. Sans être une revue « officielle », elle est un maillon du dispositif de presse destiné à occuper le terrain intellectuel. Pour saluer le grand disparu, Aragon fait appel à Pablo Picasso pour illustrer d’un portrait la une de la revue. Picasso, artiste mondialement célèbre, ne fait pas mystère de sa proximité d’idée avec l’URSS. Il apporte son soutien au Mouvement pour la Paix destiné à réunir les artistes et les intellectuels occidentaux autour de l’Union soviétique. L’artiste dessine pour l’occasion sa désormais célèbre colombe de la Paix qui illustre les affiches de propagande. À l’appel d’Aragon, Picasso s’exécute et, le jour dit, un portrait de Staline orne les Lettres françaises. C’est la catastrophe. Le dessin de Picasso n’a rien des portraits officiels du guide de la révolution. Tous les canons du réalisme socialiste prônés six ans plus tôt par Jdanov sont brisés. À la place du visage impassible du maréchal de l’URSS, les lecteurs voient une sorte de dessin rapide représentant un Staline jeune, aux traits noirs et gris, la face barrée d’une grosse moustache sombre et coiffée d’une couronne de cheveux clairs. Un esprit chagrin pourrait voir là une caricature ; le maître se serait-il laissé aller à une fantaisie picturale ? le blasphème est bien là ! Les courriers de protestation affluent tant à la rédaction qu’au bureau politique. La condamnation du portrait est unanime et sans appel. Aragon doit faire son autocritique publique. Pour ce grand bourgeois du communisme, l’humiliation est rude. La vengeance ne sera que plus redoutable.

L’affaire aurait pu en rester là. Mais c’est méconnaître les rouages complexes du pouvoir au sein du système communiste. Depuis trois ans, Maurice Thorez est absent. Il est en convalescence en URSS. C’est Auguste Lecœur qui dirige le parti. Celui-ci n’aime guère Aragon. Il avait étrillé la saga du maître intitulée Les Communistes : « Il paraît qu’il est très difficile d’écrire un livre comme celui d’Aragon. Je ne le pense pas ». À Saint-Germain-des-Prés, on n’avait guère apprécié l’avis de ce malotru venu des mines du Nord. Lors de la publication du portrait, nul doute que Lecœur avait encouragé les militants et les sympathisants à manifester leur colère et leur indignation. Mais voilà, Maurice Thorez rentre de Moscou. La mort de Staline lui fait prendre conscience que des guerres de succession vont vite surgir dans tous les partis. L’affaire du portrait lui donne l’occasion de se débarrasser de la jeune garde formée dans la Résistance qui lui reproche son long séjour dans l’Oural, loin de tout front. Thorez fait avancer Aragon en première ligne. Celui-ci s’en prend à l’artiste Fougeron, chef de file du réalisme socialiste français auquel le secrétariat du Parti avait demandé une critique du fameux portrait. Or Fougeron, d’origine modeste, est un proche de Lecœur. Dans une tactique bien éprouvée, les attaques contre l’un rebondissent contre l’autre qui est la cible principale. Aragon, sur les injonctions de Thorez accuse André Fougeron de « tendances ouvriéristes » (un comble !) puis élargit l’accusation à toute la ligne culturelle suivie par le PC depuis l’intérim d’Auguste Lecœur. Fougeron est écarté de toutes les revues du Parti. Marginalisé, le peintre connaîtra une reconnaissance locale dans les années 1960. De son côté, Picasso est très vite « réhabilité » par l’Humanité qui publie une photographie titrée « Picasso rend visite à Maurice Thorez » en une de son numéro du 23 mars 1953.

Entre-temps, Lecœur est convoqué à Moscou en juillet avec tous les dirigeants communistes pour entendre, dans le plus grand secret, les premières critiques à l’encontre du « culte de la personnalité » de Staline. Le vent tourne à Moscou. De retour, il reste évasif sur l’objet de la rencontre moscovite. Thorez sait que la « déstalinisation » serait la fin de son règne. C’est à ce moment que le secrétariat du bureau commande à Aragon, le 7 décembre 1953, une série d’articles contre Lecœur et sa politique culturelle « ouvriériste ». Par un tir croisé, Gaston Plissonnier, désigné par le clan Thorez, lance les accusations politiques. Trois mois plus tard Lecœur est mis sur la sellette par le comité central, une campagne de presse fait le reste. Il est définitivement exclu en 1955. Entre-temps, la purge a commencé au sein du parti. Thorez a repris les rênes qu’il ne lâchera pas quand intervient le XXe congrès du PCUS où est entendu à huis-clos le fameux « rapport Krouchtchev. » Le parti français restera stalinien.

Illustration : L’immonde dessin sacrilège, œuvre d’un artiste dégénéré, prétendu compagnon des communistes.

Ci-dessous, le vrai visage du Petit Père des Peuples.