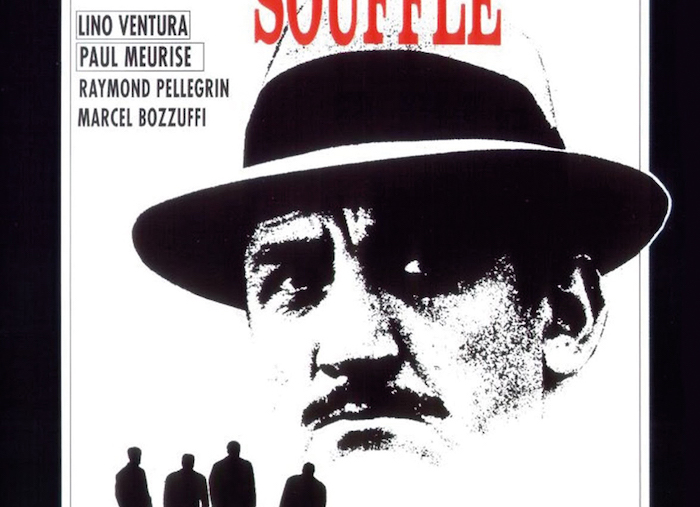

Tiré d’un roman de Pierre Mac Orlan (romancier génial qui suscitera une autre authentique réussite cinématographique avec Le Quai des brumes de Marcel Carné, en 1938, sur un scénario particulièrement original de Jacques Prévert), La Bandera compte parmi les chefs-d’œuvre du cinéma français de l’entre-deux-guerres. À l’origine dédié au général Franco, alors à la tête de la Légion espagnole – l’action qui se déroule dans le milieu de la Légion sera en partie tournée au Maroc espagnol et dans le quartier interlope du Barrio Chino de Barcelone, les intérieurs l’ayant été aux studios français de Joinville-le-Pont –, le film est réalisé en 1935, par Julien Duvivier (1896-1967). Cinéaste aussi doué que prolifique, Duvivier a marqué le cinéma français de ses plus belles œuvres. Il fera de Jean Gabin, Alexis Moncorgé, une véritable star, grâce, précisément, à La Bandera. Sous la direction de Duvivier, ils ne tourneront pas moins de sept films dont de purs chefs-d’œuvre : Maria Chapdelaine (premier film tourné ensemble en 1934), Golgotha (1935), La Belle équipe (1936), Pépé le Moko (1937) ou encore Voici le temps des assassins (1956). Égrener ces grands classiques suffit quasiment à poser Duvivier comme un des maîtres du septième art – et pas uniquement hexagonal, si l’on y ajoute sa production américaine ou britannique qui le conduisit à diriger, notamment, Joseph Cotten, Rita Hayworth, Ginger Rogers, Henry Fonda, Charles Laughton, Edward G. Robinson ou Vivien Leigh. Il n’est que de voir, par exemple, Marie-Octobre (1959) – fantastique huis-clos réunissant autour d’une Danielle Darrieux aussi impériale qu’élégante une brochette d’excellents acteurs tels que Paul Meurisse, Lino Ventura, Bernard Blier, Serge Reggiani, Paul Frankeur ou Robert Dalban – pour mesurer combien la maîtrise du cadre, de l’éclairage et de la mise en scène le met au même niveau artistique et technique qu’un Fritz Lang ou un Orson Welles. À l’instar d’un John Ford ou d’un Raoul Walsh, Julien Duvivier est un véritable auteur pourvu d’un style reconnaissable. L’on est frappé, qui plus est, par son sens aigu du tragique. Le fatum y apparaît comme le personnage principal, funeste gâte-sauce, empêcheur universel de poursuivre sa vie comme on l’entend. Il suffit de regarder La Belle équipe ou encore Pépé le Moko pour s’en convaincre. C’est aussi le cas avec La Bandera, où le héros tourne vite à l’anti-héros. Pierre Gilieth, impeccablement campé par un Gabin déployant un jeu d’acteur à large spectre, vient de commettre un meurtre, rue Saint-Vincent – au pied de la Butte Montmartre – pour un motif inconnu. Dès cet instant, notre homme est condamné à (se) fuir. Quittant Paris, il échoue à Barcelone, errant entre un hôtel borgne et la fréquentation de quartiers louches où, après s’être fait voler ses papiers, il est à deux doigts de tuer un homme qui l’a provoqué. Il s’engage, ensuite, dans la Légion étrangère espagnole, espérant se faire oublier. Mais déjà, la nouvelle recrue peine à se défaire de son patronyme de naissance – comme s’il cherchait inconsciemment à se faire prendre par les autorités. S’il sympathise d’emblée avec un dénommé Mulot (Raimond Aimos), il se méfie très vite de Lucas (impeccable Robert Le Vigan) auquel il se frotte lors d’une bagarre, risquant de peu d’être renvoyé de l’armée. Le régiment finit par pousser plus loin dans une région réputée dangereuse. Dans un bordel, il rencontre Aïcha (vaporeusement jouée par Annabella), une danseuse au charme troublant qui lui fait tourner la tête et qu’il épouse dans la foulée. Lucas – dont on découvrira qu’il est un indicateur de police alléché par la prime promise pour la capture de l’assassin – profite de cette idylle pour arracher à la prostituée des renseignements sur Gilieth. La fin du film est tout simplement sublime, hissant La Bandera au rang des grands classiques. Admirablement servi par le scénario et les dialogues du célèbre Charles Spaak (La Belle équipe, La Grande illusion de Jean Renoir, Gueule d’amour de Jean Gremillon, Nous sommes tous des assassins d’André Cayatte), il est un film sur la Légion, certes, mais aussi sur l’honneur et la rédemption. Entre prouesses visuelles et réalisation nerveuse, La Bandera, dont l’objet n’est pas l’exaltation de l’épopée coloniale, contrairement à ce qu’on a pu en dire, n’a pas pris une ride.