Civilisation

Vauban pour toujours

1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Un entretien avec Olivier Véron

D’un naturel audacieux, généreux, brûlant, Pierre Boutang était né catholique maurrassien, mais n’avait pas toujours été bien fidèle à sa foi. Avant guerre, à vingt ans « je me croyais spinoziste », écrit-il. L’angoisse de voir mourir son père, homme brisé, avait dominé son enfance et sa jeunesse, imposant ses tourments à une tendresse filiale absolue. Comme il l’explique lui-même, c’est la mort de son père en 1945 qui le délivre de cette angoisse et par suite de toute peur. Elle ouvre la place, et c’est alors que Boutang revient définitivement à la foi catholique (le contraire ici d’un opium). Ce que sa propre mort cinquante ans après nous révèle, c’est la constance avec laquelle cette force d’âme puisée indéfectiblement dans l’amour, délivrée de la peur par la perte de ce qui est le plus cher, aura organisé toute sa vie selon l’idéal héroïque, disposant de lui-même pour le combat politique et la « recherche du vrai » jusqu’au bout, c’est-à-dire au don total. Évidemment la mort d’un vieillard dans une « période » basse, les années quatre-vingt-dix (et non dans ce que Péguy appelait une « époque ») n’offre pas les apparences spectaculaires que l’on imagine : ça devait être « la mort d’un autre »… mais c’est quand-même la constance dans le mépris du danger et de la mort, la valeur qui permet, à la manière du lieutenant Drogo dans Le Désert des Tartares, de disposer de soi-même pour le combat de la dernière minute, qui est le plus secret et peut-être le plus beau. « On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, ou même les uns à la place des autres, qui sait ? » se demandait Bernanos. Boutang meurt banalement dans un lit d’hôpital, mais il meurt en faisant, secrètement, le don héroïque de sa mort en silence, à je ne sais qui, et c’est ainsi qu’il libère, rend loisible à chacun, le moment venu, d’en faire autant. « C’est tout à fait Pierre », avait dit Marie-Claire (son épouse).

Je ne sais exactement comment il convient d’évaluer la loyauté radicale à l’égard de leur père (si étrangère à l’esprit de leur siècle) de deux auteurs dont la pensée et le travail ont été des modèles pour moi autant que des outils : Pierre Boutang et Michaël Bar-Zvi (qui fut son disciple). Il est clair que leur philosophie, en particulier leur philosophie politique (nationalisme royaliste et sionisme) prend appui absolument sur une exaltation du sentiment de filiation. Je ne sais ce qui m’émerveille le plus en eux, leur amour intégral pour leur père ou la décision qui est la leur de placer cette figure du père au cœur de l’existence et des définitions politiques. Le seul commandement positif de la Bible (« honore ton père et ta mère ») est satisfait joyeusement. Le père est respecté d’une manière si extra-morale (comme disait Nietzsche) qu’au-delà de l’admiration, on peut dire qu’il reçoit ainsi de ces fils les prémisses de la gloire, ceux-ci fondant sur cette pietas l’ordre effectif de la cité. L’origine qui ne peut être contestée, qui ne peut être confondue avec nulle autre et dont la primauté ne peut souffrir d’aucune corruption, c’est le père par où nous connaissons la paternité de Dieu. L’un et l’autre eurent des pères frappés par la douleur et l’humiliation de l’échec ou de la déportation, mais c’est lorsque la paternité est reconnue de manière inconditionnelle, comme figure de la loi et de sa force, qu’elle reçoit un privilège irremplaçable et salvateur, dispensant une autorité cardinale capable d’apprivoiser toute dissension. Nous savons que sans lui rien de nous jamais n’aurait eu lieu. N’est-ce pas assez ? En général cela forme le prétexte de bien des rébellions, mais une fois que l’on a compris que ces postures sont vaines et injustes, cela pardonne tout. On peut oublier cette vérité mais non pas la nier : c’est un fait, et même un bienfait. La royauté davidique, avec la loi salique, pouvait être une manière de la rappeler au cœur de la vie nationale d’une façon plus complète que par la seule institution religieuse, dont elle est d’ailleurs, en France, inséparable. Et l’on voit bien que, sans cette présence politique manifeste, la famille par elle-même ni l’Église n’ont été en mesure de résister à l’extension du domaine de la démocratie (au sens platonicien du désordre des passions) et se trouvent aujourd’hui en passe d’être balayées tout à fait.

Avec la naissance (l’inscription personnelle dans l’histoire nationale) et le sionisme, c’est en effet la relation à la langue qui offre au nationalisme de Pierre Boutang le plus de prise sur notre époque déboussolée et déstructurée. Michaël Bar-Zvi donne d’ailleurs l’expérience d’Israël pour le « rassemblement des exilés » réinventant l’État et la vie nationale grâce à la résurrection de l’hébreu. Après le traité de Maastricht (une des falsifications politiques les plus célèbres de l’histoire en langage abscons), pendant quelques années la vérité et l’existence nationale ont semblé compromises. Cependant un beau matin nous avons compris que la construction européenne échouerait, que les internationalismes n’arriveraient pas à leur fin. D’une part, le chantier titanesque de la normalisation des peuples et des mœurs était vain, puisque à mesure que l’on défaisait les adhérences de l’histoire, pendant ce temps-là la vie réelle des peuples recréait des altérations contradictoires, dont témoigne la persistance des langues ; d’autre part, il était impossible, précisément, d’abolir les frontières véritables : non déplacer des lignes administratives plus ou moins poreuses, mais les seules frontières décisives et persistantes, les frontières des différents parlers. Il suffit d’échanger quelques mots chaque matin avec sa boulangère, pour peu qu’elle ait de la conversation, pour se persuader qu’une foule de sentiments et d’appréciations peuvent être transmises, qui restent hors de portée de quelqu’un ne maîtrisant pas notre langue dans son usage quotidien, ses sous-entendus, ses intonations, l’énergie ou la lassitude qu’elle dispense. Les frontières de la langue nationale subsistent et elles se creusent, peut-être. Il n’y a pas de langue commune européenne. Il n’y aura donc jamais d’union européenne véritable, heureusement, l’Europe est trop manifestement une création historique et magnifique indissociable de ses langues nationales, un chant polyphonique.

Enfin, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer en établissant notre édition du La Fontaine politique de Boutang, on ne peut pas, malgré tous les assauts que notre langue a dû subir sous les coups du relâchement des mœurs (notamment littéraires), des diverses idéologies et de l’État lui-même, on ne peut pas détruire les beautés, les vérités, la mémoire et la force qu’elle charrie inexorablement dans toutes ses couches de sédimentation historique. On connaît la fameuse phrase de Boutang : « Chaque fois qu’un enfant apprend sa langue, il imite et prolonge l’aventure capétienne du rassemblement d’une terre dans l’unité de sa parole maîtresse », et c’est pourquoi sans doute, « par peur de voir renaître une génération de héros, les éducateurs renoncent à cette universalité fantastique d’un imaginaire commun qui se trouve dans les mythes, les lettres et les légendes des anciennes cultures ». Ils ne voient donc dans la langue et la littérature que « la nostalgie du vieil ordre alors que c’est grâce au maintien d’une dimension héroïque en l’homme que l’on peut éviter la démesure ou l’idolâtrie ». Je ne sais pas où conduira le gloubi-boulga européen dans les banlieues (François Hollande a parlé d’un risque de partition) mais je sais qu’avec notre langue et sa musique savante, le Malherbe de Francis Ponge, le La Fontaine politique de Boutang, la tradition inventive, nous rebâtirons notre pays.

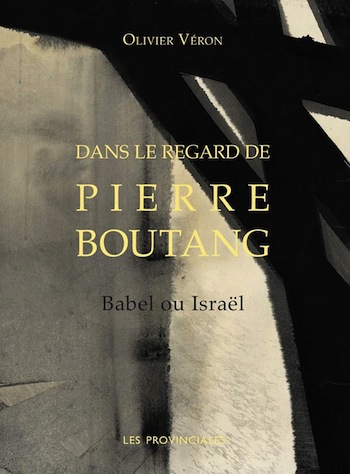

Dans le regard de Pierre Boutang, Olivier Véron, Les provinciales, 2019, 160 p., 17€

Dans le regard de Pierre Boutang, Olivier Véron, Les provinciales, 2019, 160 p., 17€