Monde

Moulay Hassan, monarque en devenir

La multiplication des apparitions publiques du prince Moulay Hassan marque une étape clé dans la préparation de la succession au sommet de l’État marocain.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Arnaud Teyssier est historien et haut fonctionnaire, il a présidé l’Association des anciens élèves de l’ENA de 1999 à 2011. Entre autres ouvrages, il a publié De Gaulle 1969, l’autre révolution (Perrin, 2019) et Philippe Séguin : le remords de la droite (Perrin, 2017) où le sujet de l’ENA est évoqué.

C’est difficile à dire parce que l’État ne le formule pas. Il n’y a pas de discours public, depuis très longtemps, en direction de l’ENA. La dernière fois qu’un président de la République est venu à l’ENA c’était De Gaulle, en 1959, et le dernier Premier Ministre, c’était Dominique de Villepin en 2005, au moment des émeutes des banlieues. Les gouvernements ne s’adressent à l’ENA que par le biais des médias ou de rapports qu’ils demandent, comme le rapport Thiriez.

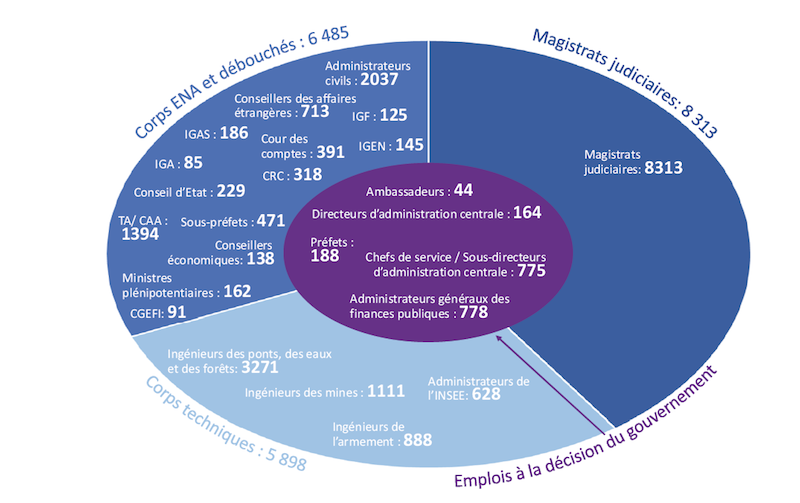

Le rapport Thiriez succède à d’autres rapports, sur l’ENA et la haute fonction publique, demandés et publiés depuis trente ans, comme le rapport Prada en 1993, qui traitait – déjà ! – du malaise des hauts fonctionnaires. Le pouvoir politique – car le terme d’État est ambigu : l’État, c’est justement la combinaison du système politique et du système administratif –, les gouvernements, tournent autour du sujet. Il est vrai que la méthode tacite est curieuse, car l’ENA a été créée en vue d’un certain objectif et il faudrait savoir s’il est toujours valable et ce qu’on attend des hauts fonctionnaires formés par l’École. Alors que ces interventions médiatiques et ces rapports posent un constat initial jamais vérifié qui est de dire : « il y a un problème avec l’ENA, le système de l’ENA est un problème, il crée des blocages dans le fonctionnement de la machine institutionnelle française, et donc on va y remédier. » Mais la bonne façon de procéder serait peut-être de s’adresser aux hauts fonctionnaires en activité en leur disant « voici ce qu’on attend de vous ». Soit dit en passant, les hauts fonctionnaires ne sont pas tous énarques. Une étude réalisée il y a quelques années montrent que les corps ENA ne représentent qu’un tiers de la haute fonction publique. Bref, il y a cette particularité curieuse de ne pas aborder de front le problème politique : quelle est la commande du politique vis-à-vis de l’administratif, mais de dire qu’il y a un problème et donc qu’il faut réformer l’ENA. Le rapport Thiriez est à cet égard particulièrement saisissant puisqu’il a été commandé à la suite d’une déclaration du président de la République disant qu’on allait supprimer l’ENA ! Puis on n’a plus très bien su s’il s’agissait de la supprimer ou de la réformer. Cela montre bien, je crois, qu’il y a surtout un problème symbolique dans la relation du politique au système administratif dans sa globalité.

Oui, la réforme de l’ENA est paradoxalement souvent mise en avant par ses anciens élèves, comme si l’ENA était un prétexte pour botter en touche. Quand je me suis occupé de l’Association des anciens élèves de l’ENA, j’avais accompagné une délégation au moment du gouvernement Juppé. André Rossinot, vieux routier de la politique française, était ministre de la Fonction publique. Il nous avait reçu – puisqu’on parlait déjà de la réforme de l’ENA – et nous avait dit en souriant : je ne comprends pas très bien comment vous pouvez avoir tant de problèmes dans la gestion de l’ENA alors que le pouvoir politique est pénétré très largement par les anciens de l’ENA. Cela m’avait beaucoup frappé car ce n’est un problème que parce qu’il est mis en avant de façon symbolique comme pour déplacer le problème de l’administration du pays. À la source des choses, l’ENA est une école, un outil qui doit être adaptable et doit permettre de recruter une élite administrative dont la fonction est de relayer les décisions du politique auprès de la machine administrative dans son ensemble. Il est étonnant qu’à la faveur de l’interpénétration du politique et de l’administratif, l’ENA soit devenue une sorte d’enjeu politico-médiatique déconnecté de sa fonction directe de recrutement et de formation.

La haute administration en France, extrait du rapport Thiriez.

Ce n’est pas nouveau. Ça a été très visible au début des années 90, quand le gouvernement Cresson a expliqué qu’on allait déparisianiser le système et qu’on a pris la décision de transférer l’ENA à Strasbourg sans aucune espèce de projet derrière, de façon purement symbolique. Quand quelque chose ne va pas, on accuse les énarques ou l’administration de ne pas bien appliquer les décisions, soit par conservatisme, soit par indocilité, soit par technocratisme (et cette accusation n’est pas spécifiquement française). Le politique s’abrite derrière la puissance de l’administration… Mais il y a eu des moments dans la Ve République où le problème ne se posait pas parce que le politique assumait ses responsabilités, avait la parfaite maîtrise de ses décisions. Les grands patrons de l’administration, préfets, ambassadeurs, tous ceux qui sont nommés en conseil des ministres, sont révocables ad nutum : on ne voit pas où serait le problème. “L’État profond”, c’est un concept importé qui n’a pas de sens en France. Je constate quand même que c’est l’État en tant que tel, la technostructure, qui a été mis en cause dans la gestion de l’épidémie et pas tant les énarques : les figures de proue de l’action publique n’étant pas des énarques, il était difficile de les accabler. Mais cet opprobre permanent, larvé, est pénible. Aucune autre grande école, au monde, ne fonctionne dans une ambiance aussi électrique, peu propice au recrutement et à la formation : vous imaginez bien que passer le concours d’une école supposée disparaître n’est pas facile. Il y a une distorsion, en France, entre l’image de l’École et sa fonction, qui est importante : une démocratie doit avoir une élite administrative bien recrutée, bien formée et si possible pas trop politisée.

Il y a un autre aspect qu’il faut souligner, c’est que le temps de l’administratif n’est pas le même que celui du politique. Les temps du politique est déterminé par le calendrier électoral, le temps de l’administration est à la fois le temps long, où l’administration planifie, prévoit, agit dans la durée pour que les intérêts publics soient garantis dans la durée (on le voit par exemple dans le domaine du développement durable, de l’écologie, du droit : c’est aussi le rôle de l’administration d’expliquer à un ministre qu’il ne peut tout simplement pas décider de faire ceci ou cela sans au préalable modifier le droit) ; et l’administration doit aussi parfois accélérer, quand il y a une crise, par exemple – et c’est là que jouent les procédures liées aux circonstances exceptionnelles.

Richelieu, en effet, dans ce texte admirable qui est son testament politique, dit que le rôle de la puissance publique est premièrement de faire toujours primer l’intérêt public sur les intérêts privés, en toutes circonstances, et deuxièmement de décider : gouverner, c’est décider. La pire des situations pour une administration c’est un pouvoir qui décide peu ou même qui fuit la décision. On a le sentiment, depuis trente ans, que la notion d’intérêt public est devenue confuse. Le terme même d’intérêt général a été un peu banni des discours en même temps que la notion a été sapée dans ses fondements philosophiques. Les intérêts publics sont difficiles à discerner parce que le système de décision publique est très éclaté. Il y a l’intérêt public européen, local, dont la décentralisation est porteuse, et national, au cœur de notre constitution. Il y a donc beaucoup de sources de décisions et des conceptions de l’intérêt public qui peuvent s’affronter. Cette dilution de la notion d’intérêt public s’explique en partie par une dilution, voire un éclatement, de notre système de gouvernement depuis le milieu des années 80.

Il n’y a pas de conscience de classe, chez les énarques, mais il y a sans doute une réaction instinctive. Si “l’État profond” existe, ce n’est certainement pas une administration qui sabote consciemment l’action du gouvernement, c’est cette réaction du temps long administratif, qui remonte à Bonaparte. L’administration, en France a toujours eu le rôle d’un pouvoir caché, mais pas occulte, d’un pouvoir sous-jacent qui a dû digérer près de vingt constitutions en moins de deux siècles tout en faisant tourner la France. En 1958, De Gaulle a l’idée d’un système très concentré de pouvoir, c’est-à-dire une administration très puissante, dont l’ENA est la figure de proue, et un pouvoir politique très puissant, celui de la Constitution de la Ve, avec un exécutif fort, etc. C’est cet attelage qui devait conduire la France vers la modernité mais il a été perçu comme écrasant dans les années 70. Puis il y a eu la décomposition des années 90 avec la manière dont la France a décentralisé et la construction européenne, et l’ENA s’est retrouvée en porte à faux puisque c’était un outil conçu pour un gouvernement fort et des politiques volontaristes. Aujourd’hui, on sent que l’État veut redevenir plus volontariste. Mais il y a des injonctions contradictoires. D’un côté une demande d’État fort, surtout en cette période de crise violente, de l’autre de fortes évolutions centrifuges déclenchées dans le milieu des années 80. L’attelage est défait.

Les énarques, comme la quasi-totalité des hauts fonctionnaires, sont des gens plutôt obéissants.

Ce sont des gens dont la culture et fonction sont d’obéir au politique, qui détient la légitimité démocratique, et ils obéissent. Mais il y a certainement un malaise profond lié à cette absence de discours direct que nous évoquions au début de l’entretien, à cette manière dont le politique souscrit au discours ambiant sur les défauts des énarques. Il faut que le pouvoir parle à son administration, pas pour lui dire qu’il l’adore mais tout simplement qu’il a besoin d’elle, qu’il reconnaît son utilité, quitte à la réprimander. Il faut que le pouvoir mobilise et motive son administration et ceux qui la dirigent, car l’administration est une composante de la démocratie.

« Ce référentiel […] accorde une très large place à l’intelligence émotionnelle qui conditionne le leadership. Ces évaluations ont confirmé les qualités des cadres publics : intelligence, puissance de l’engagement, force de travail, loyauté, autorité, aptitude à diriger même dans une forte adversité… Mais elles ont aussi montré des marges de progrès : autorité verticale, manque d’empathie, difficulté à responsabiliser les collaborateurs, conformisme, excès de prudence…» Rapport Thiriez.