Quels courants musicaux animent le début du XXIe siècle ? Nous avons rencontré le compositeur Anthony Girard pour l’interroger sur la création musicale d’aujourd’hui. Propos recueillis Par Damien Top.

Né en 1959 à New York, Anthony Girard fut directeur du Conservatoire de Rouen et du Conservatoire Darius Milhaud de Paris ; il reçut le Prix Paul Belmondo de l’Institut pour l’ensemble de son œuvre en 1992 et enseigne aujourd’hui l’orchestration à l’École Normale de Musique et au CNSM de Paris. Son catalogue compte près de 300 opus. Il a publié plusieurs essais (Minos. Les dédales de l’expérience créatrice, L’Harmattan, 2016), des manuels pédagogiques, un traité d’orchestration (L’orchestration, de Haydn à Stravinsky, Billaudot, 2009), etc. Le monde de l’enfance et la tradition ravélienne inspirèrent ses premières œuvres. Il fut ensuite influencé par le minimalisme et la musique traditionnelle hindoue mais surtout la poésie et le mysticisme déterminèrent l’évolution de son langage. Ses partitions reflètent une sensibilité amoureuse de l’ineffable et un être soucieux de partager son aventure intérieure.

––––––––––––––––––––––––––––––

Damien Top : Les écoles musicales actuelles prolongent-elles celles du siècle passé (néo-romantique, sérielle, atonale, répétitive, nouvelle complexité, …) ou affirment-elles au contraire une rupture ? Voit-on apparaître des voies de création inédites ?

Anthony Girard : Deux tendances radicalement opposées se dessinent de nos jours, d’un côté des compositeurs intéressés principalement par le travail sur le son et l’apport de la technologie, de l’autre ceux qui éprouvent la nécessité de s’exprimer dans un langage musical tonal perpétuant une tradition, et capable d’accueillir les réminiscences des œuvres du passé comme celles appartenant à d’autres cultures. La région médiane, entre ces deux extrêmes, peut apparaître comme une troisième voie. Aucune ne peut être identifiée à un courant, et nul ne campe aujourd’hui sur une position dogmatique. De fait, l’histoire se dessine avant tout par des individualités, par des œuvres qui dégagent une réelle singularité et apportent un renouveau là où on ne s’y attend pas. Certains tenteront peut-être d’établir des hiérarchies entre les tenants de la modernité et ceux qui s’inscrivent dans la tradition. Cependant, ce qui est nouveau, en regard de la seconde moitié du XXe siècle, c’est que l’ultra-modernité puisse être frappée elle aussi d’académisme. Raison de plus pour écarter tout a priori.

Malgré la célébration du centenaire de Pierre Boulez, ses œuvres ont pratiquement disparu des programmations. Tourne-t-on une page sur son action et son esthétique qui ont éloigné la musique du public en l’intellectualisant outre-mesure ?

Les options esthétiques de Boulez ont connu des heures de gloire, mais appartiennent bel et bien au passé. Son nom reste hélas attaché à une discrimination à l’égard des compositeurs dont le langage musical est relié à la tonalité, au sens large, une discrimination qui n’a pas encore disparu même si elle est moins ouvertement agressive que jadis. Aujourd’hui, le problème de la discrimination se pose différemment, car il s’étend à toute la sphère de la musique classique, accusée à tort d’élitisme. À cela s’ajoute la dictature des impératifs économiques : un vaste sujet ! Une large part de la musique contemporaine a-t-elle éloigné le public par son intellectualisme, son aridité, sa violence ? C’est possible. Il importe en effet de faire découvrir d’autres aspects de la musique contemporaine, radicalement opposés.

« Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. » La production musicale de ces 25 dernières années confirme-t-elle cette prophétie attribuée à André Malraux ?

Quel sens donner ici au mot « religieux » ? Malraux espérait-il vraiment que l’humanité se tournerait vers la vie spirituelle ? Sans doute une petite part, mais cela sera-t-il suffisant pour écarter cet oracle funeste ? Dans l’immédiat, on peut en douter ! Cependant, le « phénomène Arvo Pärt » est tout de même significatif, et d’autres compositeurs moins connus, et d’une appartenance religieuse moins affirmée, poursuivent la quête ancestrale d’une musique intérieure tournée vers le silence.

La musique est de plus en plus associée à l’image ou à l’interaction multimédia. S’agit-il vraiment d’un enrichissement ou au contraire d’un appauvrissement ? Ne se suffit-elle pas à elle-même qu’elle ait de plus en plus besoin de ce genre de béquilles ? L’auditeur a-t-il à ce point changé ?

Il semble par exemple que les partitions de musique de films soient de plus en plus indigentes, confirmant une prédominance du visuel sur l’auditif.

J’ai une certaine admiration pour les compositeurs qui savent trouver l’équivalent musical d’un paysage apparaissant à l’écran, d’un personnage, d’une situation, à l’aide d’un motif, d’une texture orchestrale, d’une sonorité particulière. Il existe de belles réussites dans ce domaine, mais sans doute sont-elles devenues rares, car les compositeurs de musique de film sont souvent soumis à des contraintes de temps, qui les conduisent vers des solutions conventionnelles, et à des restrictions économiques, les instruments étant remplacés par des substituts numériques générant une certaine uniformisation. Cependant, là où il y a du talent, tout est possible !

Observe-t-on une influence des nouvelles technologies sur la conception des œuvres et sur leur orchestration ? Composer à l’ordinateur influe-t-il sur la pensée créatrice ? Le geste de l’artiste n’est plus le même. Que penser de l’intelligence artificielle ?

Dans les années 1980, certains jeunes compositeurs utilisaient de petites calculettes électroniques pour leurs travaux. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle est un outil beaucoup plus performant qui répond aux mêmes besoins. Certains êtres humains développent spontanément, ou sous l’emprise de leur environnement, une intelligence de type artificiel, où les questions existentielles sont posées et résolues de manière logique, déductive. D’autres cultivent un autre type d’intelligence, de nature émotionnelle, qui laisse davantage de place à l’intuition. Certains compositeurs trouveront dans l’IA un outil avec lequel ils vont pouvoir s’identifier pleinement. Les autres la tiendront à distance pour tout ce qui touche à la créativité. Cela rejoint l’opposition dont j’ai parlé entre le modernisme et l’attachement à la tradition. Les adversaires de l’IA seront probablement suspectés d’être passéistes. Cependant, si l’on considère l’ensemble des conséquences d’une généralisation de l’intelligence artificielle, notamment dans le domaine des arts, peut-être y a-t-il une nécessité éthique à revendiquer une certaine anti-modernité ?

Quid de la politique actuelle concernant l’éducation musicale ? Va-t-elle dans le bon sens ?

Dans certaines familles, les enfants n’ont pas accès à la musique classique. Au minimum, il faut leur offrir des opportunités de la découvrir dans sa multiplicité durant leur jeunesse, tout au long de leur parcours scolaire. Un émerveillement peut changer la vie.

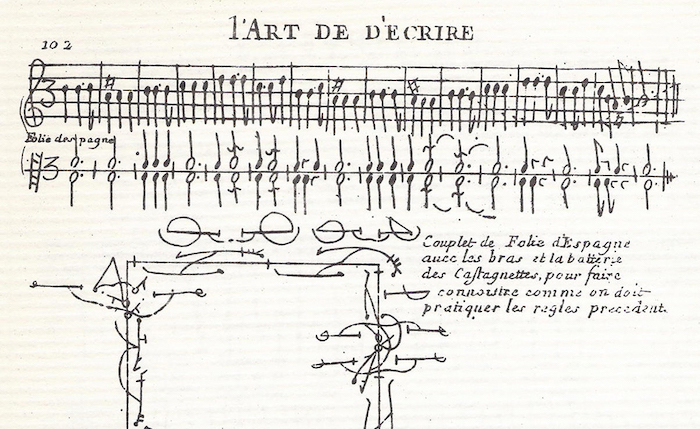

Illustration : Anthony Girard