Décidément, le peuple a le plus grand mal à imposer sa volonté en démocratie. L’attitude de la classe politique britannique à l’égard du Brexit, adopté outre Manche par référendum le 23 juin 2016, le montre. Elle n’a cessé, plus de trois ans durant, de faire se succéder les obstacles à l’effectuation de cette décision populaire.

Une adhésion réticente et calculée à l’Union européenne

Cette attitude n’a, à vrai dire, rien de surprenant. La classe politique britannique, dans son ensemble, n’est et n’a été européenne que de raison, parce qu’elle estimait et estime encore (sans doute à tort) que la Grande-Bretagne a beaucoup à perdre en se tenant à l’écart de l’Union européenne (UE). Cette Union qu’elle rejetait pourtant, quand il n’était que le Marché commun, elle s’est décidée tardivement (en 1973) à l’intégrer, sous réserve de multiples dérogations, et après l’échec de l’Association européenne de libre échange (AELE), sorte de contre-feu au Marché commun qu’elle avait fondée avec les pays scandinaves, la Suisse et l’Autriche. Depuis son adhésion à la Communauté économique européenne (1973), sa ligne politique a toujours consisté à faire que le Royaume-Uni eût un pied dans l’Europe, un autre dehors, qu’il participât à la politique commune en fonction de ses seuls intérêts, qu’il s’affranchît de toutes les règles et décisions paraissant porter atteinte à ces derniers. Cette orientation a caractérisé tous les gouvernements du Royaume-Uni, conservateurs ou travaillistes. Les hommes et femmes politiques britanniques refusaient l’Europe supranationale tout en participant à la politique commune, s’efforçant d’y faire prévaloir les intérêts de leur pays, ce qui eut pour conséquence de transformer graduellement l’Union en une simple zone de libre échange, au sein d’un marché planétaire sans frontières. Sous leur influence, l’Union devenait une nouvelle AELE, et renonçait de fait à la mission généreuse que ses partisans les plus naïfs lui assignaient : celle de constituer une communauté de pays unis pour tenir tête aux géants du capitalisme mondial et faire prévaloir un modèle économique certes libéral, mais incluant une politique sociale et une morale fondée sur la solidarité des hommes et des peuples. Ainsi que le redoutait le général de Gaulle en son temps, la Grande-Bretagne jouait le rôle du cheval de Troie ultralibéral, mondialiste et américain au sein de la Communauté. Belle revanche sur l’échec de l’AELE ! La classe politique britannique se présentait comme à la fois patriote, européenne et progressiste, fidèle au passé du Royaume-Uni, mais tournée vers l’avenir, et pouvait ainsi louvoyer entre droite et gauche, entre conservatisme et modernité, entre attachement à la tradition et idéal européen.

Une nation non européenne

Et le bon peuple, lui, suivait. En son for intérieur, il ne se sentait guère européen. Insulaire, différent des « continentaux », composé, dans sa très grande majorité de gens simples, voyageant peu, ignorant les langues étrangères (la situation a certes évolué depuis deux ou trois décennies), il craignait de perdre sa spécificité, ses traditions, son mode de vie, dans cet ensemble européen, et redoutait que ses intérêts économiques fussent lésés. Il refusa toujours la monnaie unique. L’idéal d’une Europe fédérale lui faisait horreur, et il ne supportait pas la pensée que, à terme, sa reine (ou son roi) devînt le vassal d’un pouvoir européen aux mains de politiciens mondialistes et de technocrates. Et il ne concevait de liens privilégiés qu’avec le Commonwealth et les États-Unis, ses anciennes colonies, toutes anglophones, et dont beaucoup faisaient allégeance à la couronne britannique.

Mais ces sentiments profonds, il ne pouvait guère les exprimer, les deux grands partis les noyant et les édulcorant dans leurs programmes respectifs, lesquels incluaient le maintien d’une adhésion bien comprise à la CEE, puis à l’UE. Le régime politique britannique est parlementaire, et ce sont donc les députés qui représentent censément la volonté de leur peuple. C’est en vertu d’un vote de la Chambre des Communes, le 13 juillet 1972 (301 voix pour, 284 contre) que la Grande-Bretagne adhéra (à partir du 1er janvier 1973) à la CEE, après que son gouvernement eut mené de longues négociations avec celle-ci, lesquelles avaient abouti à la conclusion d’un traité d’adhésion.

Un sentiment national laminé par le système parlementaire

Le système parlementaire fonctionna comme un laminoir, qui priva de toute représentation aux Communes l’United Kingdom Independance Party (UKIP), nationaliste et anti-européen, de Nigel Farage. D’autant plus que, comme dans la plupart des pays anglo-saxons, il repose sur le mode de scrutin uninominal et majoritaire à un seul tour. Les électeurs britanniques, à chaque échéance législative, devaient mettre sous le boisseau leurs préférences patriotiques et choisir impérativement entre le Labour et les Tories (ou encore les libéraux).

Et ce, jusqu’au référendum du 23 juin 2016. Le référendum est une pratique étrangère au Royaume-Uni, aux nations anglo-saxonnes en général, et à bon nombre de pays (notamment au sein de l’Union), qui ne l’ont pas inscrit dans leur constitution. La classe politique britannique avait donc l’habitude de ne pas compter avec l’opinion publique, dans les grandes questions intéressant l’avenir du Royaume-Uni, plus exactement de la sous-estimer en la supposant à peu près acquise aux vues des grands partis de gouvernement, lesquels se prononçaient en faveur du Remain, contre le Brexit.

Le séisme et les divisions provoqués par le référendum du 23 juin 2016

En dépit de sondages qui révélaient une nette montée de ce dernier, James Cameron, le Premier ministre d’alors, se montrait confiant quant au résultat de cette consultation populaire ; et la victoire des partisans de la sortie de l’Union – par 52% des voix – fut ressentie comme un séisme par tout le monde politique d’outre Manche.

Le peuple s’étant prononcé, il incombait à ses dirigeants d’appliquer sa décision. Seulement voilà, la classe politique britannique, elle, dans son ensemble, était acquise au Remain, même si beaucoup de ses notables ne l’étaient que de raison. C’est donc bien malgré elle qu’elle se sentit tenue de mettre en œuvre un Brexit dont elle ne voulait pas. D’où l’interminable comédie de ces trois dernières années.

Dès que le résultat du référendum fut connu, les remainers entrèrent en rébellion, défilèrent, conspuèrent Johnson et Farage, et affirmèrent leur volonté de s’opposer au Brexit. De leur côté, les brexiters se divisaient en « doux » et « durs ».

L’échec du projet de Brexit négocié de Theresa May

Successeur de James Cameron au 10 Downing Street, Theresa May s’épuisa durant trois ans à mettre au point une sortie britannique de l’UE, négociée avec Bruxelles. Son plan de Chequers fut retoqué à trois reprises par le Parlement : les remainers persistaient dans leur refus du départ de leur pays de l’UE, cependant que les hard brexiters (Johnson, Gove, Rees-Mogg) le dénonçaient comme ayant pour conséquence de maintenir des liens de dépendance du Royaume-Uni vis-à-vis de Bruxelles tout en le privant de toute participation au fonctionnement de la Communauté. Simultanément, les Européens, autour de Donald Tusk et Michel Barnier, s’employaient à tenir la dragée haute à la Première ministre, refusant le contrat d’association qu’elle leur proposait, et la sommant de choisir entre une intégration totale à l’UE ou une sortie de celle-ci.

Mme May, de guerre lasse, finit par jeter l’éponge, faisant passer le pouvoir aux mains des hard brexiters. Mais si Mme May a dû subir l’opposition de ces derniers, jusqu’à succomber sous la conjonction de leurs votes et de ceux des remainers, Johnson, lui, se heurte à l’opposition, non seulement de ceux-ci, attendue, mais de celle des partisans d’un Brexit « doux » négocié avec l’UE, des nord-Irlandais et des Écossais, tous hostiles à une sortie sèche de la Communauté.

L’opposition de la classe politique britannique au Brexit pur et simple, et son divorce d’avec le peuple

Le peuple britannique, lui, se demande si cette comédie finira un jour. Il ne s’est jamais senti européen, et n’avait accepté qu’avec crainte et commisération l’adhésion à la Communauté, en 1972-1973. Le 23 juin 2016, il s’est prononcé en faveur de la sortie d’un ensemble étranger à son identité, à sa nature et à sa vocation profondes, et les sondages récents montrent qu’il n’a pas changé d’avis sur ce point. Mais la classe politique britannique, elle, n’a pas cette nature simple et franche : les remainers (une bonne partie des travaillistes, les libéraux-démocrates, et l’aile europhile des conservateurs) font tout pour empêcher la réalisation concrète du Brexit, cependant que les partisans d’un Brexit doux veulent que leur pays garde un pied en Europe, l’autre dehors, ce qui présente au moins autant d’inconvénients (sinon plus) que d’avantages. Résultat de cette situation : Johnson rencontre l’hostilité d’un Parlement opposé à la fois à des législatives anticipées et à un Brexit sans accord avec l’UE. Une fois de plus, en Grande-Bretagne comme ailleurs, nous assistons à un divorce entre le peuple et le microcosme politique, pour lequel la démocratie se résume à des débats internes entre caciques des grands partis, et à des discussions en commissions suivies de votes de députés. En somme, la classe politique d’outre Manche nous donne une fois de plus la preuve par neuf de l’imposture démocratique.

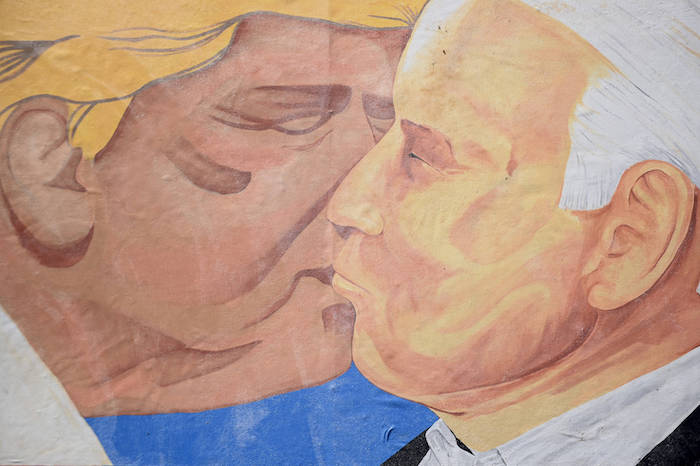

Illustration : Le 29 septembre, Boris explique en termes simples comment marche le Brexit : c’est un peu comme la pêche à la truite, on ne sait pas ce qu’on va attraper.