Former Italian Premier Silvio Berlusconi attends a TV show ahead of Italy's general elections scheduled for March 4, in Rome Wednesday, Feb. 21, 2018. (Riccardo Antimiani/ANSA via AP)/ROM115/18052680735702/ITALY OUT/1802212005

L’ Italie va connaître le 4 mars des élections très importantes, et pour elle, et pour l’ensemble de l’Europe. Le pays n’est pas en bonne situation : il ne sort toujours pas de la crise économique, à la différence de ses voisins ; il est très endetté ; son système bancaire est fragile ; le chômage des jeunes est très élevé ; la démographie en berne ; il est soumis à une très forte pression migratoire du Sud de la Méditerranée et aussi des Balkans. Les maux classiques de l’État italien toujours caractérisé par une administration lourde et peu efficace, par une corruption permanente, par une faiblesse endémique face aux différentes mafias, par le retard inéluctable du Mezzogiorno, n’ont pas disparu.

Malgré tout, le pays a toujours des atouts : il y a toujours une industrie active ; certains secteurs sont exemplaires – chose étonnante, les chemins de fer désormais ! – ; la vie intellectuelle et culturelle est très riche : il suffit de fréquenter les librairies et les universités de la Péninsule pour s’en rendre compte. Les villes conservent une vitalité qu’elles n’ont plus chez nous, sauf les grandes métropoles ; la diversité et l’intérêt des journaux nous font honte.

L’Italie est certes pleinement dans les institutions européennes, mais avec une désarmante fraîcheur d’âme : quand un jugement de la Cour européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg ne lui convient pas, elle se contente de ne pas l’exécuter. Et, récemment, la banque Monte di Paschi a été recapitalisée par l’État italien sans tenir le moindre compte des règles de Bruxelles.

En fait, comme toujours, politique d’abord : en gros, de 1994 à 2011, le pays a été gouverné par une coalition de droite, avec à sa tête Silvio Berlusconi et son parti, Forza Italia. Coalition curieuse, comprenant également les successeurs des partis néofascistes, qui sont des nationalistes unitaires, et la Ligue du Nord, qui est séparatiste ou au moins très autonomiste. Ça fonctionnait parce que dominait – et domine toujours – le sentiment fédérateur que la classe politique et la haute administration « romaines », d’ailleurs peu aimées depuis l’Unité italienne, mènent, en accord avec les élites de Bruxelles, une politique qui laisse de côté l’Italie réelle.

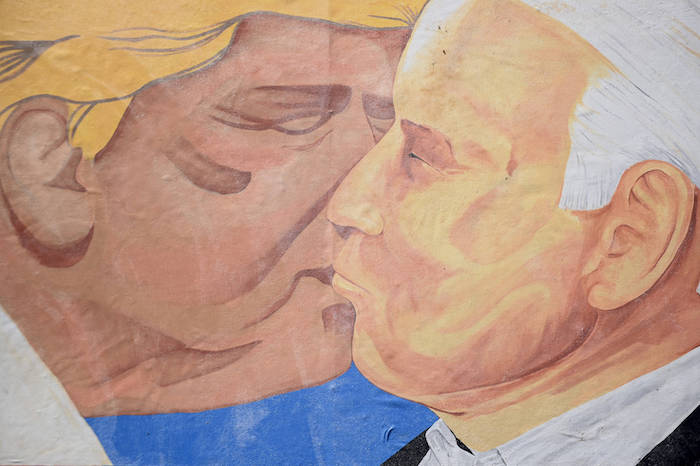

Mais la crise de 2008 a été fatale à Berlusconi : malgré des programmes de réformes et d’économies courageux, il a été en fait victime en 2011 d’une manœuvre conjointe de Bruxelles, Berlin et Paris, qui le trouvaient trop peu « européen », sans doute aussi trop « poutinien » ; les maîtres financiers de l’Europe craignaient un problème systémique de la dette italienne auquel l’euro n’aurait pas survécu. En outre, mais évidemment c’est lié, Silvio Berlusconi a connu de graves ennuis judiciaires ; il les a en partie retournés en sa faveur en choisissant, pour exécuter sa peine, de travailler certains jours dans des maisons de retraite ! En particulier il ne pourrait pas être président du Conseil à la suite des prochaines élections ; du moins en principe, et, en fait, rien ne l’empêcherait d’être le cas échéant le spiritus rector d’une nouvelle coalition de droite.

Lui ont succédé des majorités unissant la gauche, c’est-à-dire le Parti démocrate (ancien PCI) et le centre-gauche, avec des gouvernements présidés par Mario Monti, Enrico Letta, puis Matteo Renzi, et actuellement Paolo Gentiloni. Pour tous ces gouvernements, Bruxelles et Berlin et Paris ont eu les yeux de Chimène, mais tous ont échoué, les uns après les autres, à sortir le pays de la crise ; et ce malgré certaines réformes, comme celle du marché du travail, que l’on n’a pas encore vraiment faites chez nous en France.

Matteo Salvini en meeting. Politique magazine

Seulement, en décembre 2016, Renzi a perdu un très important référendum constitutionnel, qui devait réduire à rien le rôle du Sénat et modifier le mode de scrutin de la Chambre. Les Italiens ont parfaitement compris que le pouvoir aurait ainsi été vissé, au profit de Renzi et de son programme très européen. Renzi, a du coup, cédé la place à Gentiloni ; mais la mauvaise humeur dans le pays n’a fait que croître, comme l’a prouvé l’extraordinaire succès du parti populiste de gauche Cinque Stelle et de son fondateur Beppe Grillo. Ce parti a remporté en particulier de grands succès aux municipales, à Rome notamment.

La crise a été aggravée par l’arrivée massive des migrants et par la décision du Parlement, en juin 2017, de modifier le code de la nationalité et de passer du droit du sang au droit du sol : présent à Rome à ce moment-là, j’ai bien pu me rendre compte que la réforme ne passait pas. En outre, elle a déclenché un processus de réalignement politique sur lequel on va revenir.

Pour les élections du 4 mars, quelles sont les forces en présence ? D’abord la coalition de droite, Forza Italia et la Ligue du Nord ; ils viennent de remporter les élections régionales en Sicile, ce qui est à peine imaginable ! Les sondages les favorisent, alors que la coalition de gauche autour de Gentiloni paraît perdre du terrain. La grande inconnue, c’est Cinque Stelle, qui avait le vent en poupe mais qui paraît reculer, peut-être à cause d’affaires d’indélicatesse financière qui concernent certains de ses dirigeants. Cela dit, le système électoral est complexe, et on ne peut pas prédire le résultat avec certitude.

Le plus probable paraît être une victoire de la coalition de droite, correspondant à l’humeur majoritaire dans le pays : Berlusconi redux ! Mais il faut noter que la Ligue du Nord et Cinque Stelle se sont rapprochés depuis le printemps dernier, publiant des communiqués communs hostiles à l’ouverture migratoire et au changement du Code de la nationalité. En outre Matteo Salvini, le chef de la Ligue du Nord, était au départ un homme de gauche, et pourrait éventuellement envisager une alliance gouvernementale avec Cinque Stelle : ce n’est pas le plus probable, et l’arithmétique électorale ne paraît pas aller dans ce sens, mais enfin ce n’est pas absolument impossible, avec d’autres éléments de l’actuelle coalition de gauche pour faire l’appoint. Le ciment serait, là aussi, l’opposition au « système ».

Notons que la situation pourrait être instable, à la suite d’élections indécises : dans ce cas on prête à Renzi le projet d’établir en Italie un parti du type d’En marche !, en accord avec Emanuel Macron et dans la perspective des élections européennes de 2019.

Le facteur qui a tout aggravé, comme ailleurs, c’est la pression migratoire : elle est réelle, et le recours à l’accusation de « populisme » ne suffira pas à faire disparaître le problème. C’est piquant, car au départ la Marine italienne bloquait les bateaux de migrants, puis elle les a repêchés pour les débarquer en Italie, avant que, tout récemment, le gouvernement n’adopte à nouveau une politique plus ferme. Mais tous les responsables italiens ont pris conscience de ce problème très tôt, dès 2013.

Dans tous les cas de figure, une chose est sûre : Bruxelles et les « Européens » avaient favorisé le départ de Berlusconi, pensant ainsi éliminer l’euroscepticisme en Italie. C’est raté : même si le thème de la sortie de l’euro, qui était un point du programme de Cinque Stelle, n’est plus d’actualité, il est très peu probable que la prochaine combinaison gouvernementale à Rome soit sur la même ligne que l’axe Paris-Berlin. L’opinion majoritaire, elle, en tout cas, ne s’y reconnaît pas. Si on ajoute à ces réticences les considérables conséquences du Brexit pour l’Italie, le futur est fort incertain. Une telle situation semble renforcer « l’axe du doute », orienté à droite, Varsovie-Budapest, plutôt que « l’européisme humanitaire » de l’Europe du Nord. L’Italia farà da sè.

Beppe Grillo : il n’est plus là mais son parti continue. Politique magazine