Le 25 mars 1821, la Grèce entamait la longue lutte qui la mènerait à se libérer du joug ottoman. Dix années de guerre allaient continuer cet engagement fondamental. L’empire de l’époque était imposant et les patriotes durent affronter des troupes venues d’Égypte, et d’autres limes de son extension.

Je concède ne m’enflammer que médiocrement pour Lord Byron et l’engagement romantique. J’ai trop croisé d’infirmités existentielles qui crurent que l’étranger les laveraient de leurs blessures… quand rien d’autre qu’eux-mêmes ne pouvait vouloir les panser. Mais quel moment de l’histoire continentale ! Quel élan pour nos origines que les martyrs de Chios et les volontaires du Péloponnèse ! D’ailleurs, le génocide arménien ne connut pas ses débuts dans les quartiers grecs de la Turquie par inadvertance.

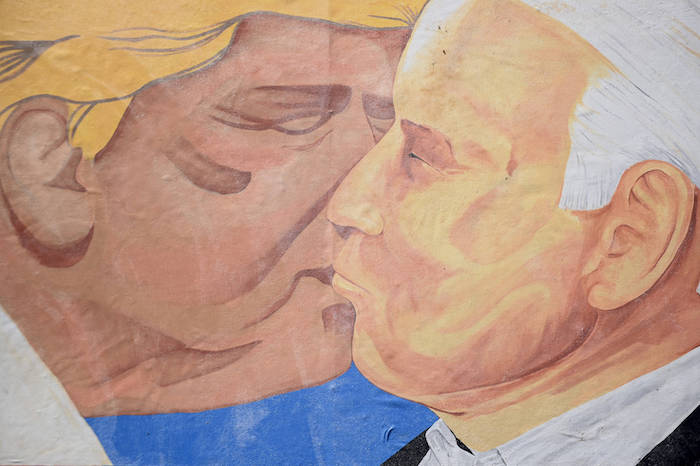

Dix années de guerre et deux cents années d’indépendance. Pour quel écho dans le monde contemporain ? Questionnée par un député ou l’autre, la nomenklatura bruxelloise fit savoir qu’elle ne s’associerait que sur invitation aux réjouissances. Seul dirigeant d’une nation phare de l’Europe de l’Ouest, Emmanuel Macron a plutôt dignement célébré l’évènement. À vrai dire, avec un peu plus de cran, le locataire de l’Elysée figurerait souvent un médiocre épigone de Byron. C’est cependant une autre question.

Pourquoi un tel silence d’une entente continentale pourtant si désireuse d’inventer des moments d’unité ? À l’heure où le secrétaire d’État américain, le terrible Blinken, amorce ses visites internationales, le moment eût été plutôt choisi pour célébrer l’allié grec. Las, la Grèce est un ami encombrant.

D’abord, elle ne plaît pas à l’Allemagne. S’il exista un jour une culture européenne, elle fut sa seule matrice. Ça ne plaît ni au nationalisme de Fichte, ni aux rodomontades des préfets de Merkel. La crise financière aidant, Berlin fit son choix. Il fallait massacrer la Grèce et accélérer la prospérité turque. Ce ne fut après tout que la répétition d’une stratégie éculée avant 1914 et après 1933.

La Grèce abaissée, la Turquie fut toujours plus avide. On peut excuser l’Allemagne, qui ne connaît pas le précédent Aristide Briand. Alors la Turquie d’Erdogan multiplia les incursions, les ruptures de souveraineté, les provocations dans les Cyclades. Dernière équivoque en doute, l’île de Chypre vient de rejoindre les urgences d’Ankara. Pour beaucoup d’observateurs, le centenaire de la Turquie moderne pourrait donner prétexte à un référendum pour absorber une partie de l’île au sein de l’État turc. Si la faiblesse – et en réalité la discrète complicité – de l’UE perdure, on pourra même y voir une forme de soutien tacite.

Chacun comprendra bien que Bruxelles n’en fasse pas beaucoup pour célébrer l’anniversaire de l’émancipation d’un de ses États membres. Aristote ne pèse pas grand-chose entre Erdogan et la BCE. Byron, quant à lui, est toujours aussi lointain. Les moines des Cyclades rejettent toujours les fiancées dévêtues. C’est mal, pour tant de nos contemporains.

Il vaut mieux fermer les yeux sur nos compromissions internationales avec un pouvoir qui nous veut le plus grand mal. Après tout, Washington aime Ankara, l’Union européenne lui délègue ses risques migratoires, et le monde arabe se laisse séduire par son potentat.

Dernièrement, Erdogan proposait aux Libanais qui se reconnaitraient une ascendance turque d’en obtenir la nationalité. Si nous lâchons un Grec, nous lâcherons bien un Levantin ?