Editoriaux

Champion, mon frère !

Or donc notre sémillant président a été giflé en public par sa femme.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Alors que la Commission européenne vient de signer un nouveau traité prévoyant la suppression de droits de douane sur plusieurs denrées agricoles, un rapport sénatorial s’inquiète de l’explosion des importations alimentaires en France et de la régression du tissu productif.

« La ferme France décroche », prévient un rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat. Le secteur agricole domestique est de moins en moins compétitif, et ce en dépit des sacrifices financiers importants consentis par ses agriculteurs. Le démantèlement accéléré des frontières économiques sous l’égide de la Commission européenne et de l’Organisation mondiale du commerce a en effet provoqué une envolée des importations : celles-ci ont doublé depuis l’an 2000. Et les fermes françaises n’ont pu compenser cette perte de marché intérieure par des ventes plus élevées à l’étranger. Ainsi, la France n’est plus que 5e exportateur au niveau mondial après avoir longtemps occupé la deuxième place derrière les États-Unis, et le recul est plus important hors vins et spiritueux.

Selon les sénateurs, les causes de cette dégradation sont multiples, mais ils pointent d’abord du doigt la « mise sous tension par une plus grande concurrence internationale ». D’une part, le modèle familial des petites fermes – très prisé dans le pays – est éloigné des pratiques de plusieurs concurrents au sein de l’Union européenne ; ainsi de l’Allemagne qui se convertit aux exploitations très intensives. D’autre part, le secteur agricole français pâtit d’une « faible défense par l’État dans les accords de libre-échange », qu’il s’agisse des barrières tarifaires ou des normes environnementales et sanitaires. À cela s’ajoute des coûts de main d’œuvre élevés, une fiscalité trop lourde, des investissements de productivité insuffisants ou encore un climat médiatique « qui vitupère un modèle agricole pourtant le plus vertueux du monde ».

Pour compenser ces pertes de marché intérieures et extérieures, l’État préconise depuis la fin des années 90 d’investir des créneaux de niche en opérant une montée en gamme des produits vendus. Cette stratégie, mise en application par la majorité macroniste depuis 2018 (loi Egalim, etc.), a finalement provoqué une nouvelle hausse des charges pour les producteurs, affirme le rapport. De plus, elle est mise en échec par le retour de l’inflation, qui compresse le pouvoir d’achat des ménages. Par exemple, les ventes en volume de la filière bio reculaient fin août de près de 8% par rapport à 2021. Enfin, la concurrence étrangère à bas coûts peut également investir certains marchés de niche. Le rapport met en exergue le cas des producteurs nationaux de tomates, qui avaient délaissé le marché de la sauce pour échapper à la concurrence marocaine (production divisée par quatre entre 1997 et 2007) et s’étaient spécialisés dans celui des tomates cerise. Las… Les importations de tomates cerise marocaines sont passées de 300 tonnes en 1995 à 70 000 tonnes aujourd’hui.

Si la France produit encore de la nourriture sur l’ensemble de la filière agricole et demeure puissante dans certains secteurs, c’est notamment en raison des sacrifices consentis par ses paysans sur leurs marges financières. Nombre d’exploitants travaillent plus de 60 heures par semaine tout en ne se servant qu’un salaire équivalent au SMIC. Mais cette compression des marges est en train de trouver ses limites. La flambée soudaine des prix du gaz et de l’électricité depuis un an, ou celle des céréales destinées à nourrir les animaux, pourraient avoir raison de milliers d’exploitation dans les mois qui viennent. Les rapporteurs sont clairs : l’érosion du potentiel productif débuté dans les années 90 couplé aux problèmes actuels fait courir le risque d’une « crise majeure en matière de souveraineté alimentaire ».

Il existerait des solutions pour freiner cette dangereuse régression, affirment les sénateurs. Ils proposent ainsi de limiter les surtranspositions (application excessive de directives européennes), de doper l’investissement par la création d’un livret agricole accessible aux épargnants français, ou de baisser les taxes de production et les charges des travailleurs saisonniers. Bien qu’il plane comme une ombre sur l’ensemble du rapport, le volet international apparait peu dans ses conclusions. Remettre en cause la compétence exclusive de négociation de la Commission européenne en matière agricole, et le cadre imposé par l’Organisation mondiale du commerce, reviendrait à bousculer davantage les projets mondialisateurs, qui ont été pendant des décennies l’une des principales feuilles de route des partis politiques de notre côté du monde.

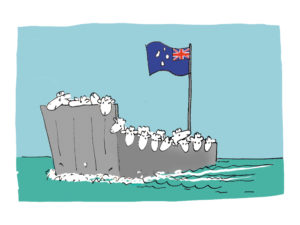

Le 30 juin dernier, en dépit de nombreuses protestations, la Commission européenne a signé avec la Nouvelle-Zélande un nouveau traité dit de libre-échange. Celui-ci prévoit notamment la suppression progressive des droits de douane existant encore entre les deux zones économiques sur la viande ovine et les produits laitiers. Véritable ferme à moutons, la Nouvelle-Zélande bénéficie de normes environnementales plus souples, en particulier pour les pesticides utilisés dans ses prairies d’élevage. Ces problématiques furent soulevées par le sénateur Fabien Gay qui, dans une question écrite au gouvernement, s’inquiétait des risques que faisait peser ce nouveau traité sur le secteur agricole français, et s’étonnait de la non-prise en compte de l’impact environnemental (transport par bateau sur 22 000 kilomètres…). La réponse de l’exécutif, publiée récemment au Journal officiel, est révélatrice. Sur le principe, le gouvernement d’Emmanuel Macron se dit « favorable aux accords de libre-échange et au commerce ». Il concède qu’il n’existe aujourd’hui pas de réelle réciprocité normative entre l’Union européenne et l’extérieur, car le travail sur les clauses dites miroirs ne fait que débuter. Et il prévient d’emblée que toutes mesures protectionnistes « doivent être conformes aux règles de l’OMC ». Pour entrer en vigueur, le traité avec la Nouvelle-Zélande doit désormais être approuvé par le Conseil à la majorité qualifiée, puis ratifié par le Parlement européen, laissant les institutions nationales hors du jeu.

La planification de la mondialisation semble dépasser les contingences locales. L’accord commercial avec la Nouvelle-Zélande fait ainsi suite à d’autres traités négociés discrètement par la Commission européenne avec le Canada (le CETA), les États-Unis (le TAFTA, qualifié d’« Otan économique » par l’ambassadeur américain à Bruxelles), et l’union sud-américaine Mercosur. Les processus de ratification, qui devaient alors passer par les Parlements nationaux, sont actuellement en pause en raison de fortes oppositions. Ces traités sont censés prendre le relais du cycle de suppression des frontières économiques engagé par les discussions de l’« Uruguay Round » (1986-1994), qui prévoyait, sur le plan agricole, d’effacer progressivement les politiques nationales au profit d’un système d’échange basé sur les marchés financiers. De fait, la fixation du prix de nombreuses matières premières agricoles est aujourd’hui largement assurée par la Bourse de Chicago et quelques places secondaires. L’ « Uruguay Round » a débouché en 1995 sur la création de l’Organisation mondiale du commerce, instance contraignante adoubée par la Communauté européenne, qui lui imposait d’emblée d’amputer ses aides à l’exportation de 21 % tout en augmentant les quotas d’importation des denrées alimentaires issues des pays en développement.