Civilisation

Vauban pour toujours

1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Littérature. « Personne n’a rien vu venir ». Cette formule s’entend parfois – souvent ? – au lendemain d’une catastrophe, ou au spectacle d’une situation que chacun s’accorde à déplorer, après en avoir parfois chéri voire hâté les causes. Pourtant, un regard rétrospectif chez certains auteurs, et non des moindres, montre que beaucoup ont su faire preuve, en leur temps, d’une lucidité prophétique. Petite promenade chez quelques Cassandre littéraires…

Commençons par un grand oublié, Jules Romains. Écrivain majeur dans les années 1930 à 1960, il est aujourd’hui ignoré, exception faite de Knock. Cette pièce de 1923 était déjà assez prophétique puisqu’elle dénonçait, avec la propagande et la manipulation des masses, la double émergence des grands dictateurs et de la publicité omniprésente. Mais penchons-nous sur une autre pièce, Jean Le Maufranc, créée en 1926. Jules Romains y met en scène une « Ligue Internationale pour la Protection de l’Homme Moderne » dont le programme vise à « faire entrer la vertu dans l’homme avec un entonnoir ». La déléguée américaine, par exemple, y propose « que soient considérés internationalement comme un délit l’acte de proférer des paroles obscènes en l’oreille, l’acte de suivre pas à pas, l’acte de pincer dans les railways souterrains, l’acte de regarder longuement dans les yeux avec un sentiment satyrique. » Car, ajoute-t-elle, « l’homme – le mâle – ne sera vertueux, moral, que quand il ne pourra plus faire autrement. » Nos actuelles féministes ne diraient pas mieux. Un autre délégué prétend interdire, en plus de l’alcool, le thé et le café. Interrogé sur le cas de la camomille : « La camomille ne se signale pas à mon attention. Mais le jour où la tasse de camomille se multipliera, où je tomberai à chaque pas sur un buveur de camomille, où je verrai mes contemporains attendre l’heure de la camomille avec une lueur suspecte dans les yeux, ce jour-là je dirai à la camomille : “Toi, tu recèles un poison que tu nous as caché jusqu’ici, mais que la chimie va te faire avouer.” Et l’anthémisme – la passion de la camomille – n’en aura pas pour longtemps. » Ne croirait-on pas entendre le professeur Got ou l’un de ses épigones ? Quant au président de la Ligue, il va plus loin encore :

La racine du mal, c’est le manque de transparence de la société moderne. […] L’idéal, c’est une société parfaitement limpide, où le moindre individu peut être suivi de l’œil, et laisse tout son passé derrière lui, comme une trace toujours visible. Je propose, dès maintenant la création du livret individuel international avec empreintes digitales et fiche anthropométrique complète. Je veux y trouver tous les faits d’une vie : un tel, né le…, baptisé le…, soigné gratuitement pour coqueluche du tant au tant à l’hôpital de… […] À partir de vingt et un ans, je veux pouvoir tout suivre d’un coup d’œil. […] Je propose ensuite la création dans tous les pays d’un corps de magistrats-conseils. Autrement dit, une police entièrement nouvelle, la police pour honnêtes gens.

Voulez-vous maintenant quelques mots sur BFMTV et autres chaînes d’info en continu ? « Exigeant appétit ! Sombre appétit ! qui s’est emparé de l’homme moderne, et qui ne le lâche plus. Des nouvelles, de partout, et du dernier instant. Toute nouvelle se mange. En revanche, toute nouvelle se corrompt avec une incroyable rapidité. Une nouvelle de douze heures commence à sentir. Les journaux de midi et du soir sont faits pour parer à ce danger. On peut ouvrir le robinet de sa radio dans les intervalles ; le rouvrir à dix heures du soir, à minuit. Il est à prévoir que d’ici quelques temps un homme moderne, normalement constitué, se réveillera à deux heures, puis à cinq heures du matin, pour tâtonner dans l’ombre, attraper les boutons de sa radio-en-cas, sur sa table de nuit, et se servir une gorgée de nouvelles toutes fraîches. » Jules Romains toujours, mais cette fois en 1933, dans le dernier volume de ses Hommes de bonne volonté.

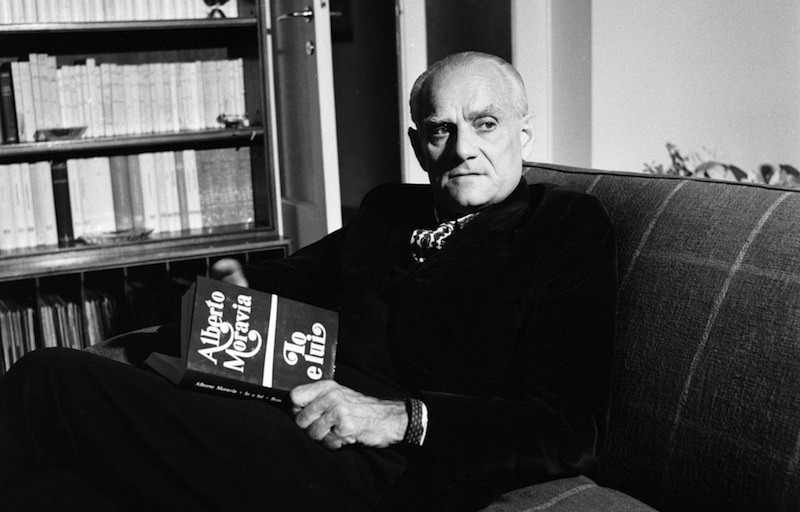

Jacques Perret, ecrivain « Le caporal epingle » Gallimard

Faisons un saut d’une vingtaine d’années, et voyons ce qu’un autre prophète nous dit du monde qu’il voit venir. Celui-ci médite sur un mot qui, à son époque, vient d’apparaître : « automation ». « Ce mot désignerait l’ensemble des techniques destinées à substituer la machine à l’homme. Il a semblé probablement que machinisme avait un peu vieilli malgré ses promesses de travail mâché. Automation ferait plus sérieux, avec un écho plus abstrait et cet accent de fatalité si agréable aujourd’hui à l’oreille des hommes libres. […] Il nous est dit que la première victoire de l’automation sera de réduire la semaine de travail à trente heures, pour commencer. Mettons. […] Si encore on prévoyait que ces heures gagnées dussent être jetées par les fenêtres, couchées à l’ombre des forêts ou égrenées sur une clarinette, on pourrait s’en réjouir, mais vous pensez bien que l’automation ne sera pas gérée par de petits rigolos. Ce seront dix heures bourrées d’automation attractive, de toxines télévisionnaires, de joujoux crétinisants, de chienlit locomotrice, de fuite éperdue de soi-même, de vide métaphysique, de concepts homogénéisés, de mythes plastifiés et de luna-park culturel. » Reprenez la liste : de la télé façon Hanouna au Carrousel du Louvre en passant par les jeux vidéo, les embouteillages du samedi, les super-héros de Marvel et la bien-pensance boboïsée, il n’y manque rien. C’était écrit par Jacques Perret en 1954.

Mais il n’y a pas que des prophètes français. En 1966, l’italien Alberto Moravia fait jouer une pièce aujourd’hui totalement oubliée, Le Monde est ce qu’il est, dans laquelle il étudie et dénonce à la fois la façon dont le langage est employé non pas pour décrire le réel mais au contraire pour le mettre à distance, l’euphémiser ou carrément le faire disparaître. Dans une propriété champêtre mise à sa disposition par un riche admirateur, Milone, sorte de philosophe-gourou, enseigne à ses disciples comment « soigner » leur langage en éliminant tous les mots « malades », c’est-à-dire ceux qui comme « amour », « passion » ou « espoir », font naître une émotion chez celui qui les prononce comme chez celui qui l’entend. Il s’agit pour lui de vider les mots de tout contenu affectif et même de tout sens, d’arriver à un langage totalement neutre, fait de lieux communs et de formules vides, qui permettra de parler du réel de façon mécanique et indifférente. Pour Milone (et sans doute, ironiquement, pour Moravia) le modèle de ce langage est le style journalistique, qui rend compte d’un fait-divers ou d’une catastrophe en employant les formules convenues qui évitent au lecteur la moindre émotion. « L’euphémisme, c’est l’aspirine, dit-il à propos du langage malade, et la tautologie, c’est l’antibiotique. » Ironie supplémentaire : Milone signale qu’une catégorie de gens semble utiliser spontanément ce langage « sain » qui les met à l’abri du réel : les gens très riches. Écrivant sa pièce en 1966, Moravia n’y mentionne que peu les hommes politiques. On ne saurait penser à tout.

Et pour finir, une autre pièce de théâtre un peu oubliée, ce qui est d’autant plus dommage qu’elle est d’une actualité… brûlante. En 1958, l’écrivain suisse Max Frisch fait jouer une pièce intitulée Monsieur Bonhomme et les incendiaires (en allemand, Biedermann und die Brandstifter), qu’il sous-titre ironiquement « pièce didactique sans doctrine ». L’histoire : dans une ville où éclatent depuis quelques temps de mystérieux incendies, M. Bonhomme recueille chez lui, par quête de bonne conscience, un SDF qui se plaint d’être rejeté de tous sous l’accusation de pyromanie. Bientôt, l’homme s’incruste, fait venir des camarades qui s’installent dans le grenier, y entreposent des tonneaux remplis d’essence, discutent à propos de dispositifs d’allumage… sous les yeux d’un M. Bonhomme dont la bonne conscience se mue en déni, puis en lâcheté et enfin en complicité. Au dernier acte, pour s’attirer la bienveillance de ses hôtes, M. Bonhomme leur offre un festin avant de leur donner, « en signe de confiance », les allumettes avec lesquelles ils mettent le feu à la maison et à la ville. Une histoire écrite voilà plus de soixante ans… Si elle ne vous évoque rien, tant pis pour vous.