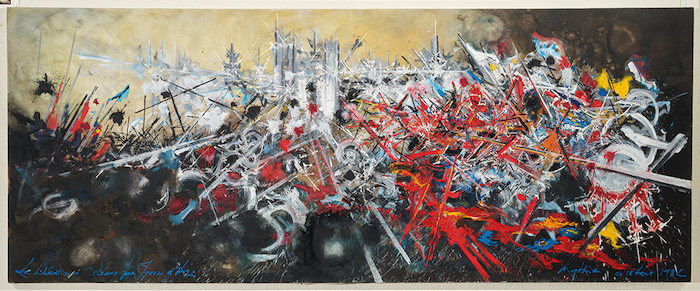

En entrant dans la grande salle du Musée monétaire (qui est en fait l’ancien musée), trois batailles furieuses contredisent le décor classique de pierres grises : Les Capétiens partout ! (1954 – plût au Ciel…), La Bataille de Bouvines (1954), la Victoire de Denain (1963). Sur des fonds sombres ou terreux, ce ne sont que zébrures furieuses (l’adjectif est presque forcément accolé à l’artiste), traînées noires, éclairs jaunes, glyphes rouges, traits bleus et jaillissements blancs. On est à mi-chemin d’une guerre interstellaire et d’une charge de CRS au milieu des lacrymogènes.

Georges Mathieu et son abstraction lyrique ont débarqué en mai 1950 à Paris pour prendre ensuite la place éminente que l’on sait (il fut un artiste officiel et public, comme Vasarely) puis connaître un purgatoire total, entamé d’ailleurs en pleine gloire puisque les institutions les plus fameuses rechignèrent très longtemps à acquérir et exposer un peintre réactionnaire qui, en plus, expliquait volontiers que l’art contemporain (celui des autres, bien sûr) était médiocre.

L’exposition « Geste, vitesse, mouvement » que lui consacre la Monnaie de Paris, avec le Centre Pompidou, vient réparer un peu cette injustice. Comme le disent avec diplomatie les organisateurs, « Alors que s’éloigne le souvenir des excès d’un personnage par ailleurs sensible et attachant… » : le souvenir s’éloigne et la dation de 2015, surtout, a permis à l’État de posséder des toiles majeures, dont La Bataille de Bouvines. Mathieu soutenait que la grande traînée noire qui part vers le bas, à droite, représente Othon fuyant, le centre rouge irradiant des traits noirs, Philippe Auguste, avec Mathieu de Montmorency « couvert du sang de l’ennemi » non loin de lui, etc. A-t-on besoin de cette glose ?

La dernière grande bataille que peignit Mathieu fut, trente ans plus tard, La libération d’Orléans par Jeanne d’Arc (1982), qui ressemble à La Victoire de Denain par sa palette et sa construction, et tend vers la figuration : horizon urbain, croupes et jambes de chevaux, lances et drapeaux, piétaille agitant des armes, on devine les choses en périphérie de l’habituelle mêlée dynamique qui ressemble à une variation constamment reprise d’une explosion d’artifices. Entre Bouvines et Orléans, trente ans de dessins, de gravures, de peintures, de médailles. Mathieu avait collaboré avec la Monnaie en 1967 pour livrer Dix-huit moments de la conscience occidentale, dix-huit grandes médailles de bronze doré célébrant le Concile de Nicée (325), La Cité de Dieu de saint Augustin (413), la règle de Saint Benoît (534), la Naissance de l’art gothique et autres grands scientifiques et mathématiciens, oubliant, c’est curieux, Robert Schuman.

Exprimer lyriquement une réalité dynamique avec un vocabulaire abstrait

Les médailles aboutirent à la pièce de dix francs de 1974 (où il jurait avoir glissé une fleur de lis) au revers mélangeant éclairs et lignes droites typiques de la période orthogonale, parfaitement représentées par la série d’affiches pour Air France, avec son aigle allemande dont les plumes sont comme de gros traits noirs jaillissant pour salir le monde alors que l’Espagne plaque une « broderie sublime » sur un grand monolithe noir, « couleur d’ingratitude », évoquant une toile merveilleusement équilibrée de 1965, Orry. On peut s’amuser des titres plus étranges, comme Un silence de Guibert de Nogent (1951), mais on est fasciné par la puissance de ces idéogrammes contradictoires, qui superposent comme plusieurs plans de compréhension : La Tour de Villebon (1951), Hommage à Louis XI (1950), c’est toujours un fond presque uni, parfois brumeux, pour ainsi dire, sur lequel sont posées de grandes formes dessinées avec un trait très large, par-dessus lesquelles sont pressés et écrasés des tubes de peinture dessinant des “calligraphies”, comme si après avoir caractérisé la tonalité de la scène avec le fond monochrome, Mathieu posait les personnages puis représentait leurs dialogues, leurs interactions psychologiques presqu’autant que leurs déplacements physiques : les toiles industrielles qui paraissent traversées de courants électriques participent du même esprit : exprimer lyriquement une réalité (parfois historique) dynamique avec un vocabulaire abstrait.

Mathieu exploitera ces principes avec un grand sens du décor, de la publicité et du commerce, assagissant son propos jusqu’à Karaté (1971), où l’on retrouve les mêmes fines éclaboussures que dans les Capétiens partout ! mais dans un espace blanc qui fait vivre le motif mais, curieusement, affaiblit la composition. Qu’importe : l’exposition permet de cheminer avec lui tout au long de son évolution artistique et médiatique qui retrouve aujourd’hui, par la furia francese du geste, une véritable actualité : notre époque vibre et gronde, sans trop de lyrisme mais avec une sombre puissance qui appelle des révélations à la Mathieu.

Georges Mathieu. Geste, vitesse, mouvement. Monnaie de Paris, jusqu’au 7 septembre 2025.

Au rez-de-chaussée, des graffeurs contemporains réinterprètent l’œuvre de Mathieu : tout n’est pas convaincant mais Lek et Sowat couvrent les murs en retrouvant avec bonheur le sens du mouvement et de la composition de leur aîné.

Illutration : La Bataille de Bouvines, 25 avril 1954 – Huile sur toile : 250 x 600 cm, Collection Centre Pompidou, Paris Musée national d’art moderne, Centre de création industrielle, Crédit photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prévost/Dist. Grand Palais RMN © Adagp, Paris, 2025