Thomas Sowell a toute sa vie démontré que le racisme n’était pas la grande explication merveilleuse expliquant toutes les inégalités des sociétés contemporaines, et que les apôtres de la redistribution forcenée créent plus de problèmes qu’ils n’en résolvent.

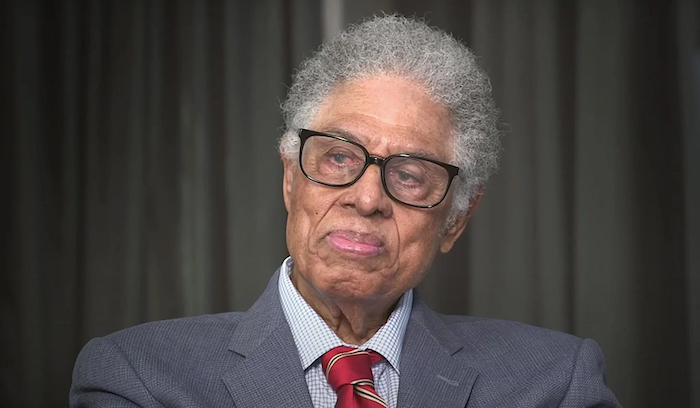

Thomas Sowell a fêté en juin dernier ses quatre-vingt-quinze ans. C’est un penseur de tout premier ordre dont on est certain qu’il restera dans les mémoires pour sa philosophie politique, marquée par une opposition frontale à l’idéologie dominante. Une position que rend possible son appartenance à la communauté noire des États-Unis, où tout le conduisait à se considérer comme une victime de l’ordre social de son temps, s’il avait adhéré, précisément, à l’idéologie dominante. Il est né enfant posthume et n’a connu que sa mère, en Caroline du nord, un État dont la politique ségrégationniste ne prit fin que lorsqu’il eut lui-même atteint trente-huit ans : pourtant, cette année-là, il soutenait sa thèse de doctorat à l’Université de Chicago. Il résulte de son parcours personnel une doctrine libérale contre laquelle on peut parfois argumenter, mais sans remettre en cause sa clairvoyance. Brisant la grille de lecture victimaire habituelle, il affirme que beaucoup de jeunes Noirs comme lui sont avant tout victimes non pas des Blancs, mais des dynamiques endogènes à leurs communautés (prévalence des familles monoparentales, dévalorisation de la réussite scolaire, sous-cultures antisociales…). Or, imputer les difficultés de la minorité à laquelle il appartient au seul racisme, certes fondateur, de la société américaine l’enferme dans un rôle de victime passive, impuissante à agir sur le cours de son destin, condamnée au ressentiment. Implicitement, le discours dominant envoie un message démobilisateur aux communautés en difficulté : c’est aux autres de fournir des efforts, pas à vous.

Sowell affirme qu’aucune société, à aucune époque, n’a connu un traitement proportionnel des différents groupes ethniques, culturels ou religieux dans les diverses sphères de la vie sociale. Les écarts entre ces groupes tiennent à une multitude de facteurs : différences d’histoire, de culture, de normes familiales, de capital humain transmis, d’aptitudes linguistiques ou de structures d’incitation. Pourtant, la confusion entre inégalité de résultats et injustice structurelle constitue, selon lui, un sophisme. À la sortie des épreuves du XVIIe siècle britannique, les Écossais étaient marginaux par rapport aux Anglais, mais plutôt que de cultiver leur rancœur, ils ont pris leur destin en mains, comme Adam Smith, Walter Scott, David Hume, excusez du peu.

« Quand la réalité ne concorde pas avec sa théorie, l’intellectuel conclut souvent qu’il faut modifier la réalité plutôt que sa théorie. »

Adam Smith, précisément, notait déjà à son époque que les idéologues, « épris de la beauté de leur vision de la société idéale » en viennent à considérer leurs concitoyens comme une matière inerte à laquelle ils peuvent imprimer un mouvement « avec autant de facilité que la main dispose les pièces sur un échiquier ». Mais contrairement aux pièces d’échecs, les individus disposent de préférences et d’aspirations incompatibles avec les grands projets des ingénieurs sociaux. C’est d’ailleurs en raison de cette incompatibilité que l’ingénierie sociale tend inévitablement à verser dans la coercition et l’autoritarisme. En mentionnant ce travers, Smith annonçait sans le savoir le totalitarisme du XXe siècle, dont il nous reste beaucoup de traces aujourd’hui. Sowell rappelle que, « quand la réalité ne concorde pas avec sa théorie, l’intellectuel conclut souvent qu’il faut modifier la réalité plutôt que sa théorie ». Par exemple, l’idéologue regarde chaque aspect insatisfaisant de la réalité sociale comme un dysfonctionnement appelant une solution, plutôt que comme le résultat d’un arbitrage entre contraintes inconciliables. Or, poursuit-il, les ressources d’une communauté sont limitées, donc la bonne question ne devrait pas être de savoir si l’on est dans l’absolu favorable aux biens poursuivis par une politique publique (mettons : l’accès à la culture via le chèque culture, l’accès à la connaissance via la gratuité de l’université, le soutien à la société civile via les subventions aux associations, etc.), mais de savoir si l’on préférerait que les ressources investies dans la poursuite de ces biens soient allouées à la poursuite d’autres biens (mettons : à la justice, la police, l’hôpital, l’école, au pouvoir d’achat via des baisses d’impôts, etc.). « La première chose que l’on apprend en économie, écrit Sowell, c’est que les ressources d’une communauté sont limitées. La première chose que l’on apprend en politique, c’est d’ignorer la première leçon de l’économie. » Malheureusement, le fait de souhaiter des solutions plutôt que des arbitrages engendre un biais d’action, car la plupart des solutions trouvées ont un coût : elles créent de nouveaux problèmes ailleurs (« la plupart des problèmes d’aujourd’hui sont les solutions d’hier », écrit-il), ou reviennent simplement à déplacer la charge sur des groupes moins visibles ou moins bruyants (en France, les classes moyennes surimposées, les automobilistes, etc.). Ceux qui croient possible de construire un système produisant des résultats parfaits sont forcément insatisfaits de tout système ne les produisant pas, ce qui explique leur soif de table rase aux dépens d’une institution ou d’une classe sociale. Ce qu’ils cherchent à expliquer n’est pas la prospérité, (puisqu’ils croient, en héritiers des rêveries solitaires de Rousseau, qu’elle est notre état naturel), mais la pauvreté, dont la persistance justifierait la condamnation de notre système économique. Les idéologues voient donc d’un mauvais œil les régimes d’incitation où ceux qui prennent de bonnes décisions sont récompensés par la réussite : « Ces systèmes, nous dit malicieusement Sowell, suscitent des rancunes chez ceux qui sont convaincus que seuls l’aisance oratoire, l’engagement politique et l’ardeur morale devraient valoir distinction » – on pense à l’anticapitalisme à la mode dans l’élite universitaire…

Sowell lui-même est universitaire : on imagine les oppositions qu’il a dû affronter dans un système dominé par tout ce qu’il dénonce. Heureusement pour lui, son statut de victime raciale systémique, qu’il récuse pourtant, lui a permis de déployer sa pensée sans devoir se résoudre à un exil intérieur qui est le destin des autres penseurs de la même envergure.

L’illusion de la gratuité

« En politique, on peut faire des promesses très coûteuses comme le fait, pour le gouvernement, de fournir « gratuitement » pléthore d’avantages à tout le monde, ce qui peut réussir à séduire certains électeurs. Cela marche encore mieux si le gouvernement prétend payer les coûts supplémentaires de ces cadeaux en taxant davantage « les millionnaires et milliardaires », que cela se vérifie ou non. Un tel résultat peut sembler souhaitable à certains électeurs, du point de vue de la justice sociale, mais le caractère souhaitable n’exclut pas les questions de faisabilité.

En politique, l’objectif n’est pas de parvenir à la vérité, mais d’obtenir des voix. Si la plupart des électeurs croient ce qu’on leur dit, la stratégie rhétorique est un succès, du point de vue des politiciens. Mais, du point de vue des contribuables, c’est une autre affaire : l’affirmation selon laquelle les cadeaux gouvernementaux seront financés en taxant plus « les millionnaires et milliardaires » nécessite un examen empirique, étant donné que « les nantis » ne sont pas toujours coopératifs.

Ceux qui pensent que d’autres financent les bénéfices qu’ils reçoivent « gratuitement » de la part du gouvernement peuvent finir par découvrir que ce sont eux-mêmes en réalité qui paient pour ces cadeaux, du fait de l’inflation. »

Thomas Sowell, Illusions de la justice sociale, traduction et préface de Radu Stoenescu. Éditions Carmin, 2023.