Civilisation

Vauban pour toujours

1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Gustave Roussy soignait les Poilus revenus traumatisés du front avec des chocs électriques. Il les considérait comme des simulateurs et des déserteurs. On est pétrifié par ses méthodes, ses jugements, son acharnement. Et peut-être son exemple est-il utile à méditer alors que les médecins prétendent être capables de diriger notre pays

« Où sont les zouaves torpillés par le Raymond Roussel de la science, Clovis Vincent ? » demandèrent Aragon et Breton en 1928. À l’époque, l’opinion publique redécouvre les psycho-névrosés de la Grande guerre. Ils souffrent de symptômes divers : mutisme, paralysie des membres, délires, camptocormie (plicature du tronc), sidération, rictus, anomalies de la marche…

Le nombre de soldats concernés est difficile à évaluer. Dans l’armée britannique, leur nombre serait de 65 000. Dix ans après la fin de la guerre, en France, au moins plusieurs milliers sont toujours internés. Hors cas exceptionnels, ceux qui ont été renvoyés dans leur famille ne bénéficient pas de pension. Les internés en perçoivent une qui couvre à peine les frais d’internement. Les photos des amnésiques sont publiées par des revues, dans l’espoir qu’ils soient reconnus. Le sort de ces « soldats inconnus vivants » poursuivant, dans la misère et l’indifférence, une guerre fantôme inspirera à Anouilh Le Voyageur sans bagage.

Beaucoup de soldats traumatisés n’atteignirent jamais les hôpitaux de l’arrière. Certains furent fusillés ou disparurent. D’autres furent sommairement remis sur pied dans des structures improvisées sur le front. Aussitôt renvoyés au combat, plusieurs se suicidèrent. Dès la bataille de la Marne, ordre avait été donné aux médecins militaires de renvoyer au front au plus vite les soldats commotionnés. De nombreux soldats souffrent d’un état de stupeur, appelé « obusite », ou de désordres neurologiques décrits dès l’époque napoléonienne sous le nom de « vent du boulet ». En France, le docteur Clovis Vincent, l’un des fondateurs de la neurochirurgie, mit au point une électrothérapie cruelle des psychonévroses appelée « torpillage ». Le docteur Gustave Roussy, à l’origine de l’Institut national contre le cancer qui porte son nom, perfectionna et propagea ce traitement sous le nom de « thérapie faradique ».

L’électrothérapie persuasive avait été développée avant-guerre par Babinski, brillant élève de Charcot. Clovis Vincent élabora une forme plus brutale, accompagnée d’une rééducation forcée, pour soigner les troubles névrotiques des soldats. Le torpillage, « supplice » selon des soldats et des observateurs médicaux, entraîna des révoltes. Les réfractaires furent mis à l’isolement. Le zouave camptocormique Baptiste Deschamps fut traduit devant un conseil de guerre en 1916. Le torpillage, révélé par la presse, fut l’objet de débats houleux et Clovis Vincent dut y renoncer.

En 1914, Roussy était un anatomo-pathologiste renommé. Pour ne pas rejoindre le front, il demanda et obtint un poste au Val-de-Grâce. Alors que l’avancée allemande menaçait Paris, Roussy présenta une nouvelle demande pour être envoyé dans un hôpital de province. Sa requête ayant été refusée, il prit la direction du service de neurologie militaire de l’hôpital de Villejuif. Rapidement, Roussy énonça avec fermeté que les soldats psychonévrosés, « pithiatiques » qui pourraient être guéri par la persuasion, étaient aussi en grand nombre de « vulgaires simulateurs » et des déserteurs que des méthodes expérimentales agressives renverraient au front.

En 1915, un journaliste décrit la méthode d’électrothérapie employée par Roussy pour soigner les sourds et les muets de guerre : « Je connais la douleur, j’ai souffert, j’ai vu souffrir, mais je n’oublierai jamais l’atroce succession de plaintes se changeant en glapissements si précipités qu’ils s’agglomérèrent peu à peu en un hurlement continu, tout d’une haleine comme s’ils s’arrachaient de poumons invidables. » Roussy ne supporte pas l’échec. L’absence de guérison ou le refus du traitement déclenchent sa fureur. Il est attaché à son prestige et à son autorité : la responsabilité d’un échec du traitement incombe au soldat, le médecin est infaillible.

Céline séjourna dans le service du docteur Roussy en 1915, et fit son portrait dans le Voyage : « Notre médecin-chef aux beaux yeux, le professeur Bestombes, avait fait installer pour nous redonner de l’âme, tout un appareillage très compliqué d’engins électriques étincelants dont nous subissions les décharges périodiques, effluves qu’il prétendait toniques et qu’il fallait accepter sous peine d’expulsion. » Il fait dire au professeur : « C’est ainsi que j’entends traiter mes malades, Bardamu, par l’électricité pour le corps et pour l’esprit, par de vigoureuses doses d’éthique patriotique, par les véritables injonctions de la morale reconstituante ! » La Société de neurologie soutient les positions de Roussy. En 1915, elle émet l’avis que les soldats psychonévrosés ne doivent en aucun cas avoir accès à une pension. 1916 voit émerger un nouveau débat : les patients ont-ils le droit de refuser des soins ? Pour Roussy, non.

Toujours en 1916, il reprend et perfectionne le torpillage. Nommé à Besançon, il organise plusieurs centres neurologiques militaires. Pour lui comme pour Clovis Vincent, la douleur est nécessaire à l’efficacité du traitement. La thérapie faradique est suivie d’une rééducation physique forcée dont les séances sont parfois ouvertes au public, circonstance humiliante pour des hommes déjà brisés. Les soldats rebelles au traitement subissent d’intenses séances d’électrisation sans témoins. Quand il ne dispose pas de piles électriques, Roussy a recours à d’autres expédients, comme les injections sous-cutanées d’éther, terriblement douloureuses.

En 1918, l’unanimité médicale et politique se fissure. De plus en plus de médecins refusent d’appliquer la méthode préconisée par le Dr Roussy. Des journaux qualifient son traitement « d’horrible calvaire » et de « géhenne médicale ». Roussy est présenté comme « un pseudo-maître de la science contemporaine ». L’imposture de ses méthodes et l’opacité de ses centres sont dénoncées.

Un conseil de guerre l’oppose à des soldats récalcitrants. Dans un discours lunaire, Roussy minimise la douleur et insiste sur l’insubordination des soldats. Selon lui, les soldats ne rejettent pas le traitement, mais l’autorité militaire. Les accusés seront condamnés par le conseil de guerre à une peine assez symbolique de cinq ans de travaux publics avec sursis.

À la fin de la guerre, c’est un Roussy esseulé qui poursuit ses expérimentations. Convaincu de la légitimité de son traitement, il rédige des projets et réclame le soutien de la Société de neurologie. Mais cette dernière est de plus en plus embarrassée par le sujet. Roussy est contraint de fermer ses centres ; le traitement faradique est abandonné. Le destin des soldats traumatisés hospitalisés dans ses centres est inconnu.

En octobre 1918, il fut promu au grade de médecin-major de 1ère classe. Son traitement ne fut jamais officiellement condamné, mais voué à l’oubli et au silence. En 1928 Gustave Roussy, couvert d’honneurs, se rappelle lui aussi ceux que la presse appelle des « morts-vivants ». Loin de s’émouvoir, il martèle sa conviction dans un commentaire à la Société de neurologie : ces « vieux piliers d’hôpitaux », « hystériques récalcitrants » ou « exagérateurs », présentent des « manifestations grotesques et burlesques sur fond de débilité mentale ». Près de vingt ans plus tard, au sommet d’une carrière prestigieuse, Roussy se retrouva sur le banc des accusés. Dans la tempête d’une mystérieuse affaire financière, il se suicida le soir du 29 septembre 1947.

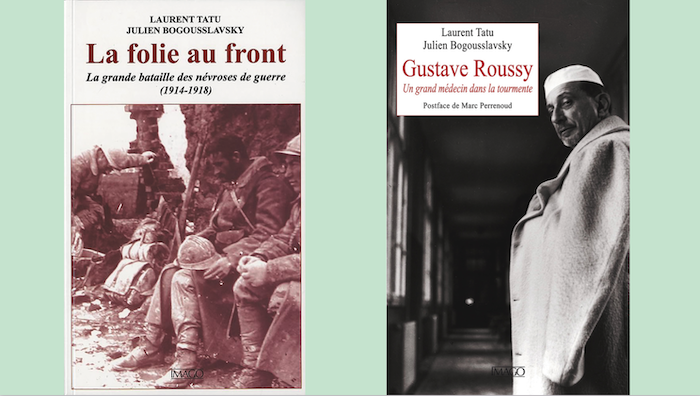

La folie au front, la grande bataille des névroses de guerre, Laurent Tatu, Julien Bogousslavsky, éditions Imago, 2012. 192 p., 23 €

Gustave Roussy, un grand médecin dans la tourmente. Julien Bogousslavsky et Laurent Tatu, éditions Imago, 2023, 244 p., 22 €