Civilisation

Vauban pour toujours

1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

«Quiconque se plaît à vivre dans la solitude est une bête féroce, ou un dieu. » Cette remarque d’Aristote pourrait servir d’épigraphe à deux livres récents.

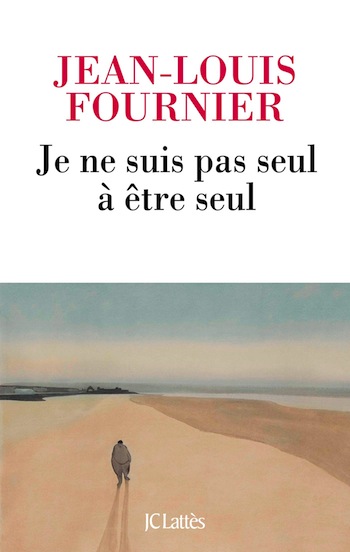

À lire le titre de Jean-Louis Fournier, Je ne suis pas seul à être seul (éd. Jean-Claude Lattès), on se dit que revoilà notre farceur, qui aime le jeu des mots. Puis on s’attendrit sur ce pauvre veuf, ses deux fils partis trop tôt, sa fille cloîtrée, ses voisins toujours en voyage, volets clos, une façon de lui dire qu’ils se fichent de lui. Jean-Louis Fournier reconnaît qu’il ne l’a pas volé. Cependant, la mairie lui envoie une jeune visiteuse. « Elle est charmante Claire, elle a un jean noir, un tee-shirt vieux rose et des yeux couleur d’huître, elle est émouvante. » Il lui parle de son passé. « Elle écoute, amusée, un peu admirative. C’est moi qui lui tiens compagnie. » Renversement, qui fait entrevoir le fond des choses. « Elle est étudiante en histoire de l’art […] Elle va m’éclairer, Claire. » L’auteur l’a prénommée ainsi en vue de ce nouveau jeu, évidemment.

Néanmoins, il ne joue pas pour jouer, plutôt pour cerner le mystère qui affleure dans les choses, dans les êtres, en nous qui sommes vivants pour être étonnés. D’où son exactitude, ce nom secret de la vérité, qui lui fait par exemple remarquer : « Je n’ai pas envie des autres, j’ai besoin des autres. » Bien sûr, après l’énumération de ces besoins, il termine sur une pirouette, qui est une remarque de moraliste en habit de clown : « J’ai besoin des autres […] qu’ils me donnent l’adresse d’un bon restaurant. » Un des secrets de l’amitié, c’est la table. Nous sommes ventre, mais non pas ventre solitaire. Même les fauves chassent en meute. A fortiori les hommes, qui se mirent en bande pour attraper de plus grosses proies, et se civilisèrent ainsi. Il faut conclure que les finauds se trompent. « Je crois que si Jean-Paul Sartre avait le culot de me dire « l’enfer c’est les autres », je lui demanderais bien de me gratter le dos. » Voilà comment Jean-Louis Fournier fait de la philosophie, avec ses démangeaisons. Mieux que de jongler avec des concepts, ça mène à l’autre, qui « n’a pas que des défauts. »

Ce qui n’empêche pas que les autres nous « les brisent menu » parfois. Ainsi Claire. « Je ne l’ai jamais autant appréciée, j’ai presque eu envie de l’embrasser. Depuis plus d’une heure que Claire me bassinait avec Mondrian, j’attendais ce moment. Il est arrivé. […] J’étais soulagé au-delà de tout. Elle a dit : « Je vais devoir partir. » J’allais enfin me retrouver tranquille, libre, enfin la divine solitude, grisante comme la liberté, enfin seul. » Toujours le renversement !

Seul, on peut lire, écouter Bach, Mozart… « Quand je suis seul, que j’écoute les sublimes plaintes des trios de Schubert, je ne suis plus seul à être triste, ma tristesse et ma solitude deviennent douces, je ne suis plus seul à pleurer et je laisse couler, avec délices, des larmes tièdes. » Magie de l’art. « Je ne chante Magny, je pleure mes ennuis […] Si bien qu’en les chantant, souvent je les enchante. » Jean-Louis Fournier est notre Du Bellay, notre frémissant défenseur de la langue française. Comme il sait placer les mots ! Au concert, la pianiste « est épanouie, elle adore Mozart […] Elle est timide et sauvage, elle ne rit jamais, elle ne parle à personne, elle est dans son monde. Elle est soliste, solitaire et seule. » Ces trois derniers adjectifs forment une variation, qui sonne et assone, une sonate.

L’art de penser en faisant bouger les mots. « Descartes a écrit « Je pense donc je suis ». Il aurait pu ajouter « seul » : « je pense donc je suis seul ». Et pourquoi pas écrire : « Je suis seul, donc je pense ». Quand on est seul, on pense, on réfléchit. C’est plus difficile avec les autres, à cause du bruit. » Nouveau discours de la méthode. Pascal a écrit : « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Mais on punit un homme en le condamnant au repos dans une chambre ; pire, en le mettant « à l’isolement », comme Mme Sun Ygong (son histoire p. 52). Pour Pascal, un mystique, la fin de notre vie est la solitude avec Dieu. Rester seul dans sa chambre, c’est se préparer à l’éternel face-à-face. Ce qu’expérimentent les moines, qui intriguent Jean-Louis Fournier : « Que se passe-t-il sous leur capuche ? » Il n’a pas la réponse. Résumons-nous : « C’est difficile de vivre sans les autres, vivre avec les autres aussi. C’est toujours difficile de vivre. » Avec le petit livre de Jean-Louis Fournier, c’est plus facile. C’est comme la femme disparue : on rêve d’elle, « et le matin, on la cherche ». On est toujours solitaire, mais on n’est plus seul.

Dans La Panthère des neiges (éd. Gallimard), Sylvain Tesson découvre la solitude du guetteur. Invité par Vincent Munier, photographe animalier, il part au Tibet. Lui, le voyageur infatigable, il va accepter de ne plus bouger pendant des heures d’affût ; lui, le bavard, il va accepter de se taire. Il va « compenser les désagréments de l’hiver par les joies de l’apparition » en usant de la technique de « Bernadette Soubirous » Il n’est pas sûr de voir la panthère, parce que « l’affût est un pari », et qu’il faut parier, puisque Munier l’a embarqué. Il ne donne pas toutes ses références, mais il place Aristote en épigraphe, et Pascal en filigrane (présence confirmée p. 147 après 124 pages de patience). Sylvain Tesson est un bourru modeste, qui aligne les calembours afin de masquer ses méditations. Ne lui dites pas qu’il pense, il va se mettre à bougonner. C’est un contemplatif gyrovague, bourlingueur et ermite comme Blaise Cendrars.

Sur les hauteurs glacées du Tibet, il va découvrir que la solitude est notre paradis : dans ces lieux originels, « le jardin de l’homme est peuplé de présences. […] Les bêtes sont des gardiens de square. […] je savais désormais que je n’étais pas seul. […] Et cette bonne nouvelle était ma jouvence. » Mais on n’apprend pas ça sans souffrir. Du froid, du silence de l’affût. « L’affût était une prière », une invitation « à s’asseoir devant la scène, à jouir du spectacle », à pratiquer « la patience ». « Quelque chose venait. Et si rien ne venait, c’était que nous n’avions pas su regarder. » Car l’affût apprend à voir ce qu’on n’a pas l’habitude de voir, à regarder avec patience jusqu’à ce que ce qu’on a sous les yeux nous apparaisse.

Pour cela, se défaire du monde moderne, qui n’est que « la clochardisation du passé », rejeter la manière dont nous avons accompli « la civilisation », par « l’embouteillage et l’obésité ». Réapprendre à « se contenter du monde. Lutter pour qu’il demeure. » Dégorger « nos cerveaux affolés d’informations. » Les sots « appellent « résignation » notre consentement. Ils se trompent. C’est l’amour. » L’art est un excellent allié, lui qui sert à « recoller les débris de l’absolu. » Sylvain Tesson ne veut cependant pas qu’on se prenne au sérieux. Il sait, comme Rabelais, comme La Fontaine et Fournier, que nous sommes ventre : « En dépit de la haute opinion qu’il se fait de lui-même, l’homme finit devant la soupe. »

En remarquable conteur, Sylvain Tesson nous ouvre la vallée aux yacks, nous pousse sur les pentes où chante le loup, où planent les « nettoyeurs ». Il nous fait rencontrer des gamins bergers, qui ne vont pas en classe, mais savent ce que c’est que vivre mieux que nous. Est-ce à leur école que Sylvain Tesson a appris à regarder « à l’aube, une lame jaune soulever la nuit », puis, « deux heures plus tard le soleil émietter ses taches sur les nappes de cailloux piquetées d’herbes » ? à voir « le ciel bleu comme une enclume » ? En tous cas, il voit la panthère si fortement qu’il nous la donne à contempler : « Elle portait l’héraldique du paysage tibétain. Son pelage, marqueterie d’or et de bronze, appartenait au jour, à la nuit, au ciel et à la terre. Elle avait pris les crêtes, les névés, les ombres de la gorge et le cristal du ciel, l’automne des versants et la neige éternelle […], le secret des orages et des nuées d’argent, l’or des steppes et le linceul des glaces, l’agonie des mouflons et le sang des chamois. […] La panthère, esprit des neiges, s’était vêtue avec la Terre. » Elle est une reine, parce qu’un « vrai souverain se contente d’être. […] Son existence fonde son autorité. »

Il est bon de clore nos réflexions sur la solitude du roi, dont la grandeur est d’être seul, et de ne jamais gouverner en solitaire.