La Nouvelle Revue Universelle

Numéro spécial Boutang de La Nouvelle Revue Universelle NRU- à commander ici !

Un numéro exceptionnel de La Nouvelle Revue Universelle entièrement consacré à Pierre Boutang

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Quelle erreur ce serait de ne consentir à Jean Raspail que le royaume du rêve ! Là où les brumes incertaines ne laisseraient plus rien à distinguer, où s’effacerait toute vision claire et décidée de l’histoire. Il est certain que l’honneur et le panache, règles françaises par excellence, n’ont plus cours dans notre société démocratique. Quand ils surgissent, c’est toujours à l’improviste et en raison seulement des circonstances de l’actualité qui dictent l’action héroïque du moment. Comme encore récemment. Sans-doute suscitent-ils, sur le coup, quelque émoi, excitent-ils, un instant, l’admiration des foules, provoquent-ils l’éloquence ampoulée de l’autorité constituée en vue d’innommables récupérations politiciennes ; mais, à peine l’hommage rendu, comme à nos soldats, les voilà, l’honneur à la française, le panache à la gauloise, promptement renvoyés au néant ontologique où nos institutions politiques, nos habitudes sociales et la morale ordinaire qui prévaut dans notre république comme ligne de conduite pour la réussite de la vie, les assignent prudemment à résidence. On ne sait jamais quelles envies leur prendraient, s’ils en sortaient, de renverser l’ordre bourgeois qui nous écrase. Donc interdiction d’exister !

Jean Raspail avait le sentiment plus que quiconque de cette situation atroce pour toute âme bien née ; et, très jeune, il n’en a jamais pris son parti. Un rejet profond et violent soulevait son âme, noble par nature, de toute cette chienlit institutionnalisée qui, sous prétexte d’on ne sait quelle modernité, tue dans l’homme, singulièrement dans l’homme français, toutes les forces spirituelles qui pourraient l’élever.

Il fallait l’écouter en conversation privée. Difficile d’imaginer à quel point il détestait, avec la plus extrême rigueur de l’esprit et du cœur, la bassesse, la veulerie, la compromission fondamentale, la bêtise substantielle, la laideur essentielle de ce monde qu’avait façonné plus de deux cents ans de sottise constitutionnelle déguisée par des procédés sophistiques en progrès de l’humanité. Et la République réussissait à faire répéter continûment son insane et perverse leçon aux Français de France, et dès leur plus jeune âge, et jusque dans les grandes écoles, et jusque chez les curés, et jusque dans les familles où, plus qu’ailleurs, il eût été normal de rejeter tant de balivernes ! Il en était dégoûté. Où était la loyauté à l’égard de la vieille France, vilipendée ? L’honneur à l’égard de notre histoire, falsifiée ? La fidélité à l’égard de nos ancêtres bafoués ? La justice à l’égard de l’œuvre nationale et royale, fruit d’une race, d’un sang, d’un esprit, au sens le plus noble de ces termes, que l’ennemi, trônant chez nous dans l’État en lieu et place de nos princes, a entrepris de détruire méthodiquement ?

Voilà ce qui rendait Raspail terriblement pessimiste. Mais, précisément, il ne voulut pas s’enfermer dans une haine sans issue. Il lui fallait aimer et donner à aimer. C’est ainsi qu’il sortit tout naturellement par le haut de cet univers où tout réalisme ne pouvait que conduire au plus noir désespoir. Ce serait se tromper sur le caractère de l’homme que de penser que son imagination était un moyen de fuir le réel et d’échapper au combat du jour. Au contraire.

Monsieur l’Abbé Thierry Laurent, curé de Saint-Roch, lors de la messe d’obsèques célébrée dans le cérémonial le plus traditionnel qui plaisait à Jean Raspail, l’a magistralement souligné tout au long de l’oraison funèbre qu’il prononça du haut de la chaire en l’honneur du défunt. Jean Raspail était d’abord un homme d’espérance et, conséquemment, un homme de foi dont la charité ne pouvait se mesurer comme toute vraie charité. Il aimait les petites gens, les peuples abandonnés et trahis, les hommes perdus du bout de la terre et, tout aussi bien, les victimes innombrables des régimes ignobles qui ont foisonné sur terre au motif de la révolution. Sa vie, son œuvre en témoignent ; et tous les ricanements des beaux esprits qui n’ont rien compris à son œuvre et qui la jugent avec superbe comme le jeu illusoire d’un éternel perdant, ne sauraient changer le sens de son parcours.

Oui, il partait ; oui, il allait ; c’était son destin ; il cherchait ailleurs. Comme en 1949 il descendit, jeune homme, en canot léger sur « les chemins d’eau du Roi », pour commémorer l’épopée française en Amérique du Nord sous la double enseigne de la croix et du lys. Ça, c’était déjà Jean Raspail.

Ne fallait-il pas qu’il trouvât un espace où la liberté d’être, de sentir et de penser lui permettrait de trouver des perspectives. Elles seraient siennes ; elles seraient nobles ; c’est pourquoi il les voulait délibérément irréelles. Tout simplement pour forcer la réalité ! Il y mettait de l’obstination et une généreuse ironie, ce qui constitue le fond de toutes ses histoires ; et même pour le lecteur ami qui entrait en symbiose avec lui, une volonté d’espièglerie qui se cachait sous le plus malicieux des sérieux. La Patagonie après tout vaut bien un royaume. Jusque dans le symbole, il dissimulait son intention. C’est qu’au bout du bout l’impossible deviendrait enfin possible !

La situation n’étant plus qu’une impasse, il faudra bien qu’elle se retourne. L’histoire a le devoir de s’inverser, contrairement à tout ce qu’on proclame. Ne serait-ce que pour la satisfaction de l’esprit et le contentement de la gloire. Il n’y aura plus à jouer au chevalier errant. L’honneur sera de nouveau à l’honneur et le panache regagnera son panache. S’il y a encore des hommes et des Français ! Et le Roi sera chez lui chez nous, comme il convient, selon la loi de l’histoire de France, avec tout ce qui s’ensuit, le sacré en premier lieu qui n’est que le sens même de la vie.

Pour avoir déjeuné avec lui, il y a un an, au moment où il décidait la réédition de ses livres et, en particulier, Le Roi au-delà de la mer sous le titre nouveau Le Roi est mort, vive le Roi, je sais combien cette préoccupation du Roi le taraudait. C’est pourquoi il fit à son livre une préface nouvelle qu’il écrivit sous la forme d’une adresse au Prince, à sa manière à lui, comme Jacques Trémolet de Villers, lui aussi, s’était adressé, il y a quelques années, au Prince qui vient. L’un et l’autre avaient hâte d’une telle survenue. Que dans la France d’aujourd’hui deux hommes de cette qualité et de ce talent tendissent leur cœur vers cette même espérance, c’est déjà dire beaucoup. Combien d’autres en secret ? Je leur avais demandé à tous les deux dans une soirée mémorable de s’exprimer devant nos amis sur leur attente du Roi.

Le comte de Paris, que Raspail connaissait depuis longtemps, était au premier rang lors de la messe des funérailles, comme il se doit ; Raspail lui-même était présent en uniforme de marine au mariage du Prince, alors duc de Vendôme.

Ce qui avait tenu le plus à cœur à Jean Raspail, ce fut de célébrer dignement le bicentenaire de la mort de Louis XVI, le 21 janvier 1993, à l’emplacement même où le roi fut guillotiné. Pour lui, cette pseudo-exécution était le crime des crimes dont la France porte toujours la souillure indélébile, tant qu’elle n’aura pas fait, sur ce point d’abord, la plus juste des repentances.

À sa demande, François Mitterrand qui ne pouvait pas ne pas se souvenir de sa jeunesse catholique et royaliste – Mitterrand était un homme intelligent et instruit –, ordonna au préfet de police de laisser se dérouler la manifestation pacifique sur la place de la Concorde où l’Ambassadeur des États-Unis se rendit, portant lui-même, avec l’accord de son gouvernement, sa gerbe de fleurs en souvenir du Roi de France à qui les États-Unis devaient leur indépendance et les mers, leur liberté. Je me souviens du contentement de Raspail qui ne se désolait que du refus catégorique du cardinal Lustiger d’ouvrir sa cathédrale pour la célébration de la messe. Niaiserie et vilenie, non pas de l’archevêque qui remit de l’ordre dans le diocèse de Paris, mais de ce ralliement à la République qui est devenu la règle suprême du clergé français, erreur pastorale et dévoiement doctrinal, qui obligent l’Église à mettre au-dessus de sa foi et de son Christ, Seigneur et Roi, l’ectoplasme de la divinité républicaine qui se veut un absolu, et plus absolu que tous les autres, et qui, pourtant, comme dit le psaume, n’a d’oreille que pour ne pas entendre, n’a d’yeux que pour ne pas voir, n’a de bouche que pour ne pas parler : une inhumaine déité devant qui il faudrait ployer les genoux !

Le Camp des saints, Les sept cavaliers, L’Anneau du pêcheur, Sire imprimeront longtemps leurs fortes images dans l’esprit romanesque français. Au-delà de nos décrépitudes, elles projettent vers l’avenir la leçon de leurs paraboles inversées qui donnent à comprendre, mieux à sentir, ce que doivent être nos chemins de renaissance. Son dernier ouvrage La Miséricorde, merveilleux roman inachevé, parce que sans fin, nous incite à ne jamais désespérer de Dieu : là où le péché a abondé, la grâce peut et doit surabonder. Non, rien n’est fini. Raspail peut partir sans regret, tête haute et cœur léger.

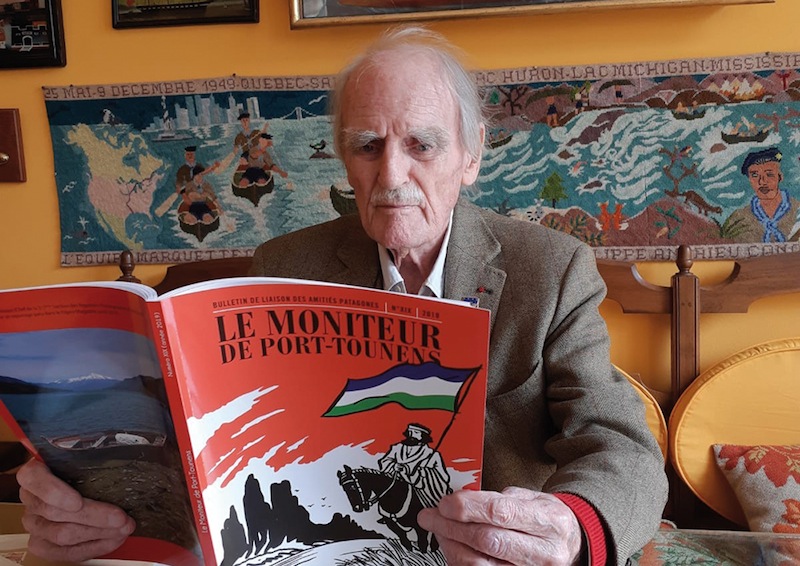

Illustration : Photo reproduite avec l’aimable autorisation de la chancellerie de Patagonie.