Civilisation

Le moulin de la Galette (1876)

Œuvre d’Auguste Renoir (1841-1919)

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

« On n’est pas aimés » disait Angelo Rinaldi en 1989. « D’ailleurs, à quoi servons-nous ? » Quelle que soit la façon dont est tournée la question, elle n’aboutit qu’à des interrogations.

Être critique littéraire est à la fois un talent et un mal nécessaire. Le talent de découvrir l’oiseau rare, le talent de savoir en parler, le talent de ne pas confondre exigence et élitisme. Et un mal nécessaire qui se heurte à la subjectivité, parfois à une forme de complaisance amicale, qui ne distingue pas avec élégance entre un excellent livre de seconde classe et un médiocre de première classe, regroupe parfois les aigris non publiés. Les critiques font souvent la pluie et le beau temps, du moins du temps où ils étaient lus. Parfois craints, parfois recherchés : à tout le moins, avoir son papier dans la presse est déjà en soi une forme de reconnaissance.

Toutefois, les critiques littéraires de qualité (que nous ne confondons bien évidemment pas avec les humbles chroniqueurs) sont rares. Ils supposent d’aimer passionnément la littérature, d’emprunter des chemins que le lecteur lambda peinerait à découvrir seul. La jauge s’effectue certes à l’aune d’un système philosophique, historique ou littéraire propre à chacun mais c’est cet intime qui, recouvrant les écrits des auteurs ou des livres choisis, est donné à lire à la postérité et devient en soi une « œuvre » savoureuse à lire.

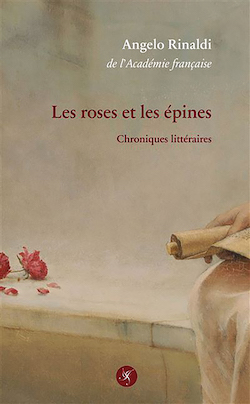

En la matière, rien n’est parole d’Évangile, et beaucoup des lecteurs qui retrouveront leurs auteurs favoris ou honnis, dans les chapitres classés « Peu », « Beaucoup », « Passionnément », « À la folie », « Pas du tout », seront peut-être désappointés, enthousiasmés ou en désaccord profond avec la critique qui en est faite. Il faut toutefois reconnaître que lire Angelo Rinaldi, dans cet ouvrage qui regroupe 58 chroniques parues dans un hors-série de L’Express en 1990, est un exercice savoureux. Il a le sens de la formule, de la phrase joliment tournée, de l’incise acérée, du verbe qui fait mouche et du compliment qui décoiffe.

Si un Zweig ou un Camus finissent dans « Peu », c’est que l’un n’évoque plus en général « qu’un monde de dames cambrées contre leurs ombrelles et prenant les eaux à Spa, d’officiers un rien godiches hâtant le galop de leurs chevaux pour accélérer le battement de cœur des adolescentes à leur fenêtre » et que l’autre est le saint dont la République a besoin, « transformant Camus, qui fut atteint de tuberculose, en une sorte de Traviata de l’humanitarisme. » Saint-Simon figure dans « À la folie » pour avoir « offert cette grâce du pardon des mots et de l’éternité de la phrase », ainsi que Flannery O’Connor pour qui « rares sont les œuvres romanesques qui infligent de telles brûlures et dont les héros deviennent des compagnons de toujours ». Duras, quant à elle, finit dans « Pas du tout » : « il lui sera difficile d’être plus emphatique dans le laconisme ou plus sentimentale dans la sécheresse. » Ainsi qu’il le dira de Julien Gracq, on admirera en lisant Angelo Rinaldi que l’opinion soit exprimée de cette manière ingénieusement superbe qui manquera à la plupart de ses contradicteurs.