Civilisation

Vauban pour toujours

1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Les hommes ne changent guère. La Bruyère notait dans ses Caractères : « Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne semble occupée qu’à préparer à leurs enfants des raisons de se consoler de leur mort ». Et voilà deux romans d’aujourd’hui, qui illustrent sa remarque comme si elle était d’hier.

Le premier est le coup de maître d’une jeune romancière belge, Adeline Dieudonné, qui signe avec La vraie vie une tragédie puissante (éd. L’iconoclaste). Il est exceptionnel d’écrire avec cette force, qui plus est quand on publie son premier roman. Pourtant, c’est une évidence dès les premières lignes, voilà quelqu’un qui a reçu des fées une plume aussi vive qu’une épée de flamme, de la flamme courte d’un chalumeau : « À la maison, il y avait quatre chambres. La mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres. » Unité de lieu, unité de temps, unité d’action ; plus que la maison, qui suffirait pourtant, c’est la chambre des cadavres qui donne l’unité de lieu, une unité d’ordre onirique ; plus que l’horloge, c’est le rythme de cette phrase, serrée dans le poing, qui impose l’unité d’un temps d’angoisse ; quant à l’action, elle va jaillir de la tension entre les quatre personnages et la mort – il n’y a besoin de rien d’autre pour que fonctionne la tragédie.

Alice Dieudonné, une plume aussi vive qu’une épée de flamme.

Et puis, comme dans ces contes atroces qui mettent la sueur au dos des enfants : « dans un coin, il y avait la hyène » ; bien sûr, « mon père […] nous interdisait d’entrer dans la chambre des cadavres. » Mais ne croyez pas qu’on va vous resservir Barbe Bleue. Vous pouvez vous attendre à tout, vous ne pouvez pas imaginer ce qu’on va vous jeter à la figure. Préparez-vous seulement à découvrir un père pire qu’un ogre, qui traite sa femme et sa fille comme des bêtes à torturer, dans des scènes d’une violence contenue qui vous arrachera des larmes, vous donnera des angoisses, des accès de colère. Vous aurez envie de frapper, et de frapper, comme le Champion, un ami de la narratrice, un ami baraqué, et si faible devant la séduction d’une petite fille, qui découvre tapi en elle un animal incontrôlable, celui-là même dont Montaigne avouait avoir toujours eu peur.

Ce roman, charruant des inventions remarquables, avance comme une défonceuse sur le bitume ; et pourtant, avec sa charge d’horreurs, il reste délicat, infiniment tendre – d’une tendresse ensanglantée. Une tragédie, une vraie, comme en versifiait le tendre Racine, à faire frémir, à faire pleurer d’impuissance. Comme on voudrait que ces saletés n’existassent pas ! au moins qu’on pût adoucir les plaies qu’elles infectent. Mais non. L’auteur nous dit tranquillement qu’il faut faire face, qu’on a beau être aussi craintive qu’une amibe, comme la maman de la narratrice, il faut faire face. La grande fille fait face, pour sauver le rire de son petit frère que le père veut transformer en monstre, à son image. Il n’y arrivera pas comme il l’aurait voulu, mais il y arrivera comme il n’aurait jamais pensé qu’il y parviendrait. Il faut que vous soyez prévenu : nous sommes chez les Atrides. Oui, il y a toujours des Atrides aujourd’hui, et peut-être qu’il n’y en a jamais eu de plus féroces.

Alice Dieudonné nous invite à regarder en face cette vérité-là, retrouvant la pensée de Pascal : « Le cœur de l’homme est creux, et plein d’ordures. » Elle nous invite à la regarder, non pour se plaindre ou gémir, pour retrouver ce qui fait le propre de l’homme, le rire, le rire d’un enfant qu’on a sali, mais qui se sauve par ce rire, adouci, sublimé en sourire à sa petite sœur qui a grandi, pour devenir une guerrière, qui m’évoque, sans doute à cause de l’intensité des passions, la Clorinde du Combattimento de Monteverdi, inspirée par l’héroïne du Tasse, elle qui dit : « La guerre et la mort, je ne les refuse pas ».

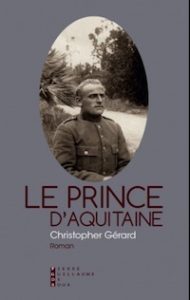

Le second roman – qui est une rêverie nervalienne parmi les ombres – s’orne d’un titre magnifique : Le Prince d’Aquitaine, que Christopher Gérard emprunte au sonnet du poète « inconsolé » d’être sans héritage (éd. Pierre Guillaume de Roux). Le narrateur évoque son père, un père médecin sans patients – il les fait fuir –, alcoolique, occupé à rater sa vie et à se détruire, que son fils essaie désespérément d’aimer, et dont il a honte, mais qu’il n’ose pas condamner, parce que, malgré tout, comme dit la grand-mère, de laquelle il reçoit l’amour sans lequel il crèverait, « c’est ton père, tout de même ». Ce n’est que peu à peu qu’il comprendra qu’il s’est laissé enfermer par un geôlier féroce dans un carcan de mépris de soi-même, qu’il découvrira à quel point « les vapeurs vineuses avaient chez [ce minable] un goût de sang », bien plus tard enfin qu’il pourra lui dire par le truchement de ce texte : « Je comprenais – enfin – que tu avais développé à mon encontre une capacité de nuisance maximale. »

Christopher Gérard

Pourtant, au milieu des ruines que ce père laisse derrière lui, de ce monde qu’il vide de tout ce qui est cher à son fils pour le brader chez des brocanteurs margoulins, il y a des lieux enchantés : Ostende en hiver, qui lui apprend « que le bonheur se compose de rares instants que l’esprit peine à saisir, si vite évanouis à jamais » ; le jardin de la grand-mère, immense des aventures qui s’y vivent ; les bouquinistes – « les milliers d’heures passées à dénicher des livres chez les bouquinistes comptent parmi les beaux moments de mon existence, l’amour mis à part » – ; la caserne, où enfin le jeune homme prend « de l’assurance en observant des camarades si sûrs d’eux […] augmentés et non systématiquement diminués par leur entourage » ; la Faculté, où il rencontre l’Aimée, et où il continue d’aimer la Rome antique qu’un professeur merveilleux lui a fait découvrir en lui apprenant le latin.

Parmi les livres de ces temps anciens, il y a Sénèque et ses leçons de stoïcisme. Plus tard viendra l’italien de cœur, Stendhal, que lui fait aimer le dernier ami de son père. « Je l’entends encore me marteler son catéchisme beyliste : « s’appartenir, […] oser être soi-même. » Grâce à eux, « de fils inconsolé et ténébreux, je me fis insulaire, donc souverain. Finies les langueurs à la noix et la culpabilité, place à l’ironie et au détachement ! »

Le fils d’un père abruti de désordres et de défaites, déchu jusqu’à la crasse, ce fils devient par esprit de résistance un élégant à l’anglaise, fait collection de cravates et de chaussures made in England, se livre « à la joie tragique de posséder un objet appelé à enchanter notre vie quotidienne. » Enfin, ce fils, réchappé de « la nuit du tombeau », épouse l’Aimée sous la tutelle des dieux de l’antique Rome : « nous invoquâmes la Vénus nourricière, […] la déesse qui tout étreint. La Victorieuse. » En voyage de noces dans la Ville éternelle, « au pied du Panthéon, […] nous prîmes conscience que Roma était bien le palindrome d’Amor. »

De l’épreuve atroce, le « fils de personne » sort plus vivant, passionné d’appliquer cet enseignement immortel : « l’existence commence à chaque instant ». À la force stoïcienne de Montherlant, se joint la vigueur glacée du légionnaire Cendrars, nettoyeur de tranchées à l’eustache, affirmant sans ciller : « J’ai tué. Comme celui qui veut vivre. »

Deux magnifiques leçons de courage, puisque la tragédie sert à ça : donner la force de faire face, en cravachant les passions viles.

La Vraie vie, Alice Dieudonné, Éd. L’Iconoclaste, 17 €

La Vraie vie, Alice Dieudonné, Éd. L’Iconoclaste, 17 €

Le Prince d’Aquitaine, Christopher Gérard, Éd. PG de Roux, 23 €

Le Prince d’Aquitaine, Christopher Gérard, Éd. PG de Roux, 23 €