Civilisation

Vauban pour toujours

1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Il y a des livres qui nous obligent à faire un grand écart du cœur, tant ils titillent ce qu’il y a d’extrême dans nos goûts.

Le magasin des accessoires d’Arnaud Bordes (éd. Auda Isarn) est de ceux-là. Il est constitué de deux séries de portraits. Les premiers sont fort brefs (1 ou 2 pages), mais le dernier de cette série explose (20 pages) ; ceux de la deuxième série sont plus étoffés. Il s’agit de faire découvrir des personnages curieux, excentriques, presque inconnus quoique toujours historiques. Mais comme on a sur eux peu d’informations, et que l’auteur presse ce peu pour en tirer un jus concentré, on a une écriture à l’eau forte, avec des giclées de brutalités, des irisations de couleurs brûlantes. Sans ce style, on parlerait de notules historiques. Mais dans cette langue comme écorchée, il s’agit de croquis nerveux, comme ceux des carnets de dessins de Delacroix, de Géricault, avec les audaces de la série gravée des Caprices de Goya, ou encore de celle que Jacques Calot consacra aux Misères de la guerre.

Magasin dans le titre a le vieux sens qui donnera nos magazines, une sorte de cabinet des curiosités ; quant aux accessoires, il s’agit de désigner par-là des gens qui sont peu connus par eux-mêmes, mais dont la vie et les œuvres ont eu une influence sur des auteurs plus célèbres, dont ils constituent donc les accessoires indispensables. C’est pourquoi l’auteur nous signale autant qu’il le peut les titres de ces œuvres séminales, leur date de publication, ou de leur réédition. Toute une littérature d’accessoires donc, comme au théâtre il y a des magasins d’accessoires. Il ne s’agit pas de grandes œuvres, mais d’ouvrages curieux, qui donnent à penser sur la machinerie de la création littéraire, sur ses coulisses poussiéreuses.

La plupart de ces personnages sont des êtres frustes, brutaux, réduits à l’épure, sans qu’on sache si cela tient à la pauvreté des documents ou au choix de l’écrivain. Ils appartiennent à diverses époques et leur succession au fil des pages semblent n’obéir à aucun critère, si ce n’est ceux de la variété et de l’alternance ; cependant, on voit bientôt qu’on va vers des créateurs, des artistes, des poètes maudits, ce qui permet d’aborder les mystères de la poésie brute, de l’art d’écrire à l’état naissant. Les derniers appartiennent presque tous à cette fin du XIXe siècle, si riche en natures extravagantes, comme si un certain nombre de barrières avaient sauté avec les révolutions chancreuses de ces temps-là, pour laisser advenir une humanité maladive, infectée par ses propres chimères devenues, en s’installant dans les âmes, des larves infernales.

Ce sont en effet des gens qui croient poursuivre une œuvre, alors qu’ils vomissent des fantasmes, des hallucinés qui se créent un personnage, se rendent aussi bizarres que le permet ce que Rimbaud appellera « le dérèglement de tous les sens ». Beaucoup sont, bien sûr, fascinés par les arrières-mondes, les esprits, tout un ésotérisme de bazar assaisonné de diableries. Ils croient peut-être rêver d’un monde idéal, mais ils ne voient pas que celui qu’ils s’inventent est plus horrible que le vrai, où nous sommes pourtant enchaînés, livrés au spleen que tenta d’enchanter Baudelaire.

Un exemple étoffé de ces maniganceurs de fumées nous est donné dans Robert-Louis Vaury, qui cherche « sur la peau des femmes un parfum de pharmacie », qui vivait dans le sentiment que le monde était « dédoré », qui ressent « Ostende comme un bout du monde qui correspondrait au bout de [son] âme ». Amateur de sang et d’ensauvagement, il mourut comme il convenait à son cœur en 1915, sur un champ de bataille boueux et puant.

À se demander si l’art de vivre avec exaspération de ces excentriques n’est pas un prélude à notre temps, l’ouverture de notre vaudeville contemporain, où tout est discordant, extravagant, déraisonnable, invivable. Si l’auteur avait le projet de nous faire découvrir quelques-unes des voies de perdition où nous sommes égarés, il n’a pas trop mal réussi. On regrette cependant qu’il nous laisse errer dans son bric-à-brac d’hôpital sans nous préciser ses intentions, sans allumer au moins quelques chandelles. Cette descente aux enfers en prend les morbidités de la déréliction.

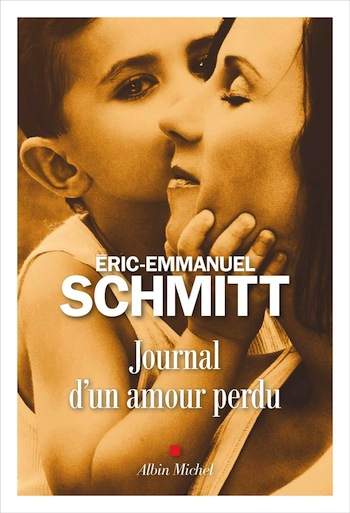

À côté de cela, lire le Journal d’un amour perdu d’Éric-Emmanuel Schmitt (éd. Albin Michel), qui nous évoque pourtant le drame que fut pour lui la mort de sa mère, nous donne l’impression de parcourir un pays de Cocagne. Il y est tellement question de beauté, de musique, d’exemples, de modèles, d’amour, d’énergie, malgré souffrances et déchirements, que le chagrin s’y transforme en liqueur de jouvence.

Les esprits maladifs se plaindront de trop de gentillesses, de trop de bons sentiments : quand on n’est pas bien, la gentillesse peut aigrir. Mais ils ont tort, comme les malades grognons, que nous sommes tous à ce certains moments, ont tort. Nos faiblesses ont tort, et nous avons tort de nous laisser embobeliner par elles, même artistement. Nous avons tort de ne pas être grands, de ne pas être forts, de ne pas oser souffrir à fond afin de sortir de la souffrance régénérés. Montaigne disait qu’il voulait sentir son mal quand il était mal, non pour s’y complaire, mais pour mieux descendre au cœur de l’homme qu’il était, pour mieux aimer la vie qu’on ne peut aimer qu’en acceptant de l’éprouver en toutes ses dimensions, sous toutes ses formes, car nous sommes des êtres composés, mêlés, et que bien faire l’homme consiste aussi à connaître le chagrin afin d’y découvrir les étonnantes ressources qu’il est capable de mettre à jour, comme la dynamite fait jaillir les sources.

Il y a du Montaigne chez Éric-Emmanuel Schmitt, les moins attentifs le remarqueront à toutes une série de formules courtes, réflexions morales venues au fil du chagrin, et de l’effort pour le traverser.

En racontant le drame que fut la mort de sa mère, qui l’initia au théâtre, à la musique, à la vie vécue avec gourmandise, de cette mère qui fut sa complice en émotions et en sagesse, l’auteur nous fait entrer dans un autre drame, celui de l’idée folle qu’il s’était formée que son père n’était pas son père, que sa mère l’avait conçu avec un inconnu, sur lequel il n’osait poser aucune question. Entretissant les deux chagrins, l’auteur parvient à nous passionner pour sa quête vertueuse, à nous la rendre fraternelle, en même temps qu’il nous fait comprendre quel cadeau ce fut pour lui que d’avoir ces parents-là.

Afin de donner au lecteur ce « plaisir » que l’auteur affirme être son « salut », il pare son journal des couleurs du « meilleur », avec, par exemple, la mise en scène d’un couple de braves gens, les Ricklin, qui pourraient agacer s’ils n’étaient peints avec tendresse, il déploie son talent d’auteur dramatique en des scènes savamment construites, finement dialoguées, celui de conteur en nouant les fils d’une intrigue avec le doigté d’une dentellière.

Éric-Emmanuel Schmitt s’étonne de n’écrire que sur « les forces positives », alors que sa vie est parfois si désolée. « Le meilleur de moi, confie-t-il, n’est disponible que pour mes lecteurs. » N’est-ce pas définir ce qu’est l’amour, qui donne le meilleur à ceux qu’il aime ? Et cela va très loin, très profond, fait descendre des lampes dans la nuit de nos cœurs. Ainsi lorsque qu’Éric-Emmanuel Schmitt médite sur nos sentiments, qui vont nécessairement « par deux, comme l’ombre et la lumière », écrivant une page lumineuse sur ces couples paradoxaux, notant que « sans le doute, la foi devient intolérante, puis violente, puis meurtrière », que « sans le désespoir, l’espoir vire à la bêtise. » Fermons la boucle : sans quelque lumière, toute faible qu’elle soit, le noir n’est qu’un enfer ; sans son sel de douleur, la vie n’est qu’hébétude.