Des hommes fuient ou courent devant des girafes mouchetées de blanc.

Les mêmes mouchetures se retrouvent sur la robe de vaches incertaines les transformant en morceaux de ciel étoilé, comme si le firmament avait fondu sur le troupeau (relevé Gérard Bailloud, Ennedi). Ailleurs, une autruche court avec des girafes (Henri Lhote, Tassili) et des humains plats et rouges, avec des têtes en forme d’as de cœur, se tiennent devant des maisons à pilotis qui ressemblent à des châtaignes piquées sur quatre allumettes. Des savants et des artistes sont allés chercher ces gravures et ces dessins rupestres ou pariétaux au Sahara, au Tchad, en Espagne, en Égypte, en Chine, en Rhodésie… Ils ont rapporté leurs relevés, immenses rouleaux de papier qui dormaient sur leurs mandrins dans les réserves du Musée de l’Homme. « Préhistomania » les a déroulés, restaurés et exposés, aux côtés des calques de l’abbé Breuil et des aquarelles et des huiles des expéditions de Leo Frobenius (dont l’institut éponyme coorganise l’exposition). L’abbé Breuil, selon l’anthropologue Jean-Loïc Le Quellec, fut « l’initiateur d’une “mystique” du relevé. Parce que lorsqu’on exécute un relevé sur place, on est à l’endroit même où se tenait l’artiste originel et on reproduit les gestes qu’il a effectués. Pour l’abbé Breuil, c’était une manière d’incorporer l’œuvre originale et donc une manière de s’en approcher au plus près. Henri Lhote, qui était son élève, a aussi perpétué ce type d’approche. »

C’est un choc, artistique, historique, scientifique. Nous nous retrouvons dans la peau des spectateurs qui allèrent voir en 1957, au Musée des Arts décoratifs, l’exposition « Peintures préhistoriques du Sahara, Mission H. Lhote au Tassili » ou de ceux qui découvrirent en 1933, au Musée d’Ethnographie du Trocadéro (ancêtre du Musée de l’Homme), les relevés de Frobenius, qui firent le tour de l’Europe avant d’aboutir en 1937 au MoMA de New York, lors de l’exposition « Prehistoric Rock Pictures in Europe and Africa ». On s’enthousiasma pour Main avec trois personnages, relevé effectué en Égypte par Elisabeth Pauli, qui ressemble autant à une couverture de roman de gare années 30 qu’à une œuvre d’art contemporaine – mais quelques milliers d’années nous séparent de ces silhouettes qui avancent, de profil, protégées par cette main immense.

Des éléphants gravés dans la roche

Comme en 1937, l’exposition de 2023-2024 souligne la parenté entre art moderne et art préhistorique : les rapprochements sont frappants mais, d’une part, ils sont fortuits (pure convergence de formes) ou, quand ils sont voulus (Jean Arp et Jackson Pollock – entre autres – s’étant délibérément inspirés de ces images surgies de la nuit des temps et enfin révélées au grand public), cette proximité formelle recouvre, ce me semble, un double malentendu : suggérer que l’art contemporain, quand il bascule dans l’abstraction, retrouve une certaine vérité “originelle” de la représentation et assimiler une production très consciemment artistique, au XXe siècle, à une production dont on ignore absolument le statut et la fonction, aux temps où le Sahara était vert, il y a six mille ans, ou quand, il y a quatorze mille ans, des bisons apparaissaient sur les parois de la grotte d’Altamira.

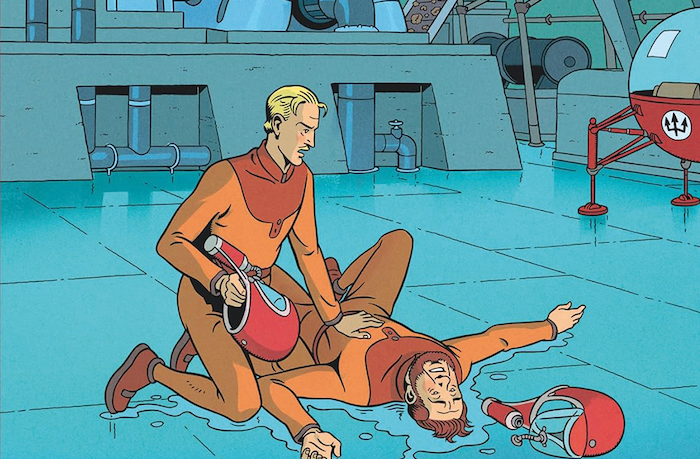

Bref, ces juxtapositions sont curieuses mais vaines. Elles ne constituent heureusement qu’une petite part de « Préhistomania », qui nous fait d’abord découvrir ces peintures dont les qualités plastiques évidentes s’augmentent d’une certaine émotion à imaginer la ferveur de ceux qui voulurent les arracher aux lieux reculés où elles se cachaient : la deuxième salle est ainsi consacrée à l’histoire archéologique des relevés (les techniques actuelles fermant l’exposition). Elisabeth Pauli et Katharina Mart à El Ghicha, en Algérie, en 1935, debout sur des échelles de corde, appliquent leurs feuilles sur des parois rocheuses, servantes d’un culte scientifique qui a conduit tous ces ethnologues et anthropologues à s’installer au fin fond des grottes pour y contempler des aurochs charbonneux ou à aller cuire sous des cieux incléments pour dessiner minutieusement des éléphants gravés dans la roche. On s’en voudrait de ne pas admirer ces œuvres – car elles sont bien plus que des copies –, ne serait-ce que parce que, devant elles, on croit éprouver l’émotion de ceux qui, perplexes, enthousiastes et respectueux, les découvrirent in situ, et décidèrent de rapporter au quai de nos villes ces grands vaisseaux chargés d’hommes, de mains et d’animaux. À Tissoukaï, en Algérie, les antilopes rouges fuient toujours le long d’une paroi devant trois archers, de plus en plus effacées. Elles sont aussi à Paris, où les œuvres éparses, transposées, constituent un trésor.

Préhistomania, Musée de l’Homme, Paris, jusqu’au 20 mai 2024

Illustration : Chasse à l’antilope (détail), expéd. Lhote, Tissoukaï, Algérie, 1960 © MNHN – J.-C. Domenech