Civilisation

Vauban pour toujours

1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Poésie est théologie, disait Boccace. Poésie est ontologie disait Maurras. Ce qui m’étonne, dit Dieu…

Péguy, dont on connaît la passion pour Jeanne d’Arc, fait ainsi s’exclamer Dieu dans le Porche du mystère de la deuxième vertu. J’ai lu beaucoup de belles pages sur Jeanne, et ce qui m’étonne, moi qui ne suis pas Dieu, c’est qu’on puisse encore écrire sur elle des livres neufs. On entend souvent dire que le Paradis pourrait être ennuyeux. L’histoire de Jeanne, qui n’est jamais ennuyeuse, prouve que le Paradis ne saurait être ennuyeux.

Michel Bernard a l’audace de nous raconter Jeanne, et c’est magnifique. Le bon cœur (éd. La table ronde) est sous-titré « roman » par modestie ; il s’agit bien d’une chanson, d’un lai, d’une séquence. Michel Bernard a retrouvé au fond de son âme le génie d’un ancêtre trouvère, il l’a ressaisi pour chanter l’héroïne qui sauva le royaume de France. La belle nouveauté de cette romance, c’est qu’elle n’a rien d’hagiographique, de doucereusement dévot. Jeanne y est une paysanne vigoureuse qui se prend d’amour pour la guerre, qui connaît la joie « des soirs de victoire, cette folle ivresse qui soulève l’âme, l’agrandit et fait sentir la présence du Ciel en soi. […] Le dévouement des soldats, leur générosité dans l’effort, leur abnégation l’émouvaient. Ce don de soi ne dure que quelques instants, mais la mort ne le limite pas. Il y avait chez la pire brute, elle l’avait vu, un instant de sainteté. […] Elle comprenait cette grandeur dans le pire des métiers. Elle était devenue comme eux. » Voilà qui explique le titre. Le bon cœur, c’est le surnom donné à l’un de ces soldats, qui l’a suivie, l’a protégée, puis est mort de ne plus y parvenir.

Michel Bernard

Cette fille bien plantée, qui suscite l’admiration, le respect, l’éblouissement, est amoureuse de sa terre, du printemps, de la gentillesse des hommes, cette gentillesse qui est noblesse et beauté plus qu’humaine, raison pour laquelle elle appelle le roi qu’il faut sacrer « gentil Dauphin ». Michel Bernard trouve pour orner son chant des formules éblouissantes. Quand l’armée royale entre dans la champagne pouilleuse, « la craie éclairait les nuages » ; lorsque les trompettes sonnent dans la cathédrale du sacre, « il sembla […] que s’engouffrait dans le vaisseau de pierre le son du soleil »… Au dernier printemps, elle « avait entendu les hirondelles jaser jusqu’à l’ivresse », elle avait vu qu’elles la regardaient « avec gentillesse » ; « c’était presque aussi réconfortant qu’une parole de sainte Catherine […] Peut-être était-ce la même chose. » On pense à saint François d’Assisse en colloque avec les oiseaux, les grenouilles, les loups. Jeanne est poète essentiellement, merveilleusement : elle bouleverse ceux qui la questionnent sur son enfance en faisant « comparaître le printemps ». « Pas un poète, à leur connaissance, n’aurait su, avec si peu de mots, si communs, si simples, évoquer ce qu’il aimait, ce à quoi il tenait, et où était le fond de son cœur. »

Amoureuse de la beauté du monde, elle communique son attendrissement aux plus rudes des soudards, qui se découvrent humains ; ainsi le capitaine anglais chargé de l’emmener en cage vers sa prison et qui lui montre son pays du haut de Saint-Valéry. « Le soir avait étendu des draps d’or sur la baie. Le capitaine regarda à nouveau sa prisonnière. Son profil, détouré par les rayons du couchant, semblait fondre sur le ciel. Les silhouettes de ses hommes aussi, noyées dans la même splendeur. Il crut voir remuer ses lèvres. Au moment où l’on s’apprêtait à la réintégrer dans sa cellule roulante, le capitaine ordonna que l’on desserre un peu les fers de la jeune fille. Il lui proposa du vin de sa gourde, sortit de sa sacoche de selle une boule de froment, un morceau de fromage et les lui tendit. » C’est beau comme un vitrail, qui répand ses braises dans le chœur d’une cathédrale assoupie.

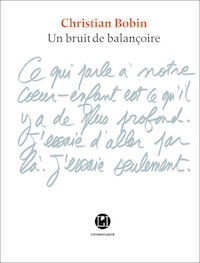

Quand la parole est « assez dense pour mériter le nom de poème », elle fait « douter la mort d’elle-même », écrit Christian Bobin dans Un bruit de balançoire (éd. de L’iconoclaste). Michel Bernard met à la dernière ligne de son chant cette formule de notaire : « ce qui est écrit ne meurt pas. » Tous deux savent que si le Verbe s’est fait chair, s’il est venu habiter parmi nous, c’est pour signifier à la mort qu’elle avait maintenant à s’effacer, que son règne était clos.

Christian Bobin a donné un feutre à l’enfant de huit ans qu’il a été, il lui a dit d’écrire tandis qu’il allait se promener. Avant de sortir, il regarde l’enfant. « Il m’a semblé qu’il écrivait des lettres. Il ne sait écrire que ça. » L’auteur en a fait ce recueil au centre duquel « le grincement d’une balançoire vide résonne jusqu’à la fin du monde », la balançoire des « enfants détruits » du ghetto de Lodz. Parce que le chagrin « de n’avoir pas entendu [leurs] cris » ombre le cœur du poète, toujours enchanté malgré tout par le moindre rien.

À une dame qui lui demande de dire ce que sont les anges, il répond, après avoir reconnu « qu’ils s’attardent dans [ses] livres bien après la fermeture de l’encre » : ils sont « certaines phrases dans les livres. Oui, quand ces phrases sont au bord de la parole ». Puis, ayant remarqué « qu’on peut parfois être si présent à ce qu’on vit qu’il n’y a plus besoin de paradis », il ajoute : « est un ange celui qui – animal, poème ou humain – remet la vie en vie » – comme on remet un étang en eau. Afin de ne pas s’étonner de trouver là l’animal, se souvenir des hirondelles de Jeanne, et de saint François, le petit pauvre qui catéchisait les bêtes.

Monté à un certain degré de silence, de hauteur, de rien – le nada de saint Jean de La Croix – le poète comprend que « l’esprit n’a besoin de rien pour venir au monde, mais de ce rien, il a vraiment besoin », parce qu’il s’agit d’ouvrir son « cœur à un autre monde dont je ne sais rien, sinon qu’il est mêlé à celui-ci comme l’air à la chevelure du saule pleureur. »

Bien sûr, il ne s’agit pas de s’en aller faire le tour du monde. « Le plus long voyage que j’ai fait, dit le poète, c’était dans les yeux d’un chat. Les bêtes sont des anges. Leur silence est proche de celui des livres. Leur silence est de l’encre. » D’ailleurs, quand il veut se rendre en Russie, il écoute « ses poètes assassinés. » Christian Bobin ne connaît pas le russe, mais qu’importe : « le poème est un soleil. La traduction, une vitre sale. Les rayons la traversent. » Il a même trouvé le moyen de les revoir, ces poètes : rencontrer leurs femmes, puisqu’un « poète a le visage de celle qu’il aime. » Et dans cet échange si grand, la femme du poète est plus belle d’aimer « un homme qui ne sait qu’extraire des diamants de la gangue du langage. »

Christian Bobin parle beaucoup du moine poète japonais Ryokan, parce que « seul ce qu’on désigne du doigt d’un poème fait partie du divin de la vie. » Inutile de comprendre parfaitement ce qu’a vu le poète et qu’il nous livre dans les fulgurances du haïku : « c’est si beau de l’entendre et de n’y rien comprendre : ce rien est la fleur bouleversée du cœur. » Christian Bobin aime glisser du sens négatif de ce pronom au poids qu’il tient de son origine : les mots ont une histoire lourde de secrets. Ainsi, évoquant son père, le poète se souvient : « c’était très difficile de lui faire un cadeau d’anniversaire. Quand on lui demandait ce qu’il voulait, il répondait : rien. C’est difficile de trouver rien. C’est hors de prix, loin du monde. »

Un bruit de balançoire n’est rien, un rien roboratif. « La poésie nous donne du pain. Sans elle, nous mourrions de faim. » En japonais, Ryokan veut dire « grand cœur ».