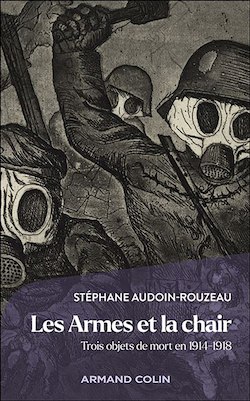

Spécialiste de la Première Guerre mondiale, Stéphane Audouin-Rouzeau nous livre un essai sous forme de trois longues enquêtes sur trois objets qui vont de l’anodin anonyme à l’art brut : un éclat d’obus, un poignard de tranchée, un « tableau-maquette » naïf racontant une attaque par les gaz.

De cet éclat dont on ne sait rien, quand il fut tiré, quelle chair il déchira – ou non, l’auteur tire une riche évocation des blessures nouvelles que les médecins mirent du temps à comprendre : corps en apparence intacts mais aux organes irrémédiablement détruits par l’effet de souffle, esprits vagabondant car brisés par les heures de bombardements ininterrompus, ferrailles logées dans le cerveau qu’on retire avec les doigts… Un seul éclat permet de dire la médecine militaire tâtonnante, la stupéfaction des hommes exposés à une mort mécanique terrifiante, le culte – le mot est juste – adressé à ces reliques d’un genre nouveau. De même le poignard, visiblement fabriqué par son propriétaire pour qu’il soit totalement à sa main, interroge la pratique : nettoyeur de tranchée trop zélé ou soldat prudent ? Un voile se lève sur les centaines de milliers de couteaux produits dès 1915 par les arsenaux militaires, expédiés au front, sans que jamais les manuels d’instruction français n’en parlent, ou d’une manière si rapide, si furtive, qu’on se demande s’ils servirent jamais, cependant que les Allemands précisent dans leurs propres manuels comment porter les coups : le poignard renvoie à la pègre en France, à la chasse en Allemagne, les États-Majors fournissent mais n’assument pas de la même façon. Ces trois objets, au fil des pages, sont comme ces boîtes magiques qu’on ouvre et déplie sans cesse au point qu’on s’y promène comme dans un paysage : Stéphane nous peint le paysage mental des soldats de la Grande Guerre, et de l’Arrière, aussi, avec ces courriers demandant aux mères de famille d’acheter à leurs fils de bons poignards (chez le quincaillier ou dans de chics armureries, selon les moyens) et ces reliquaires où on exhibe côte à côte la photo du mort et ce qui l’a tué. Ce qui est fascinant, dans la méthode de l’auteur, c’est aussi bien ce qu’il réussit à tirer de documents considérés jusque-là comme muets (ou presque) que toutes les questions qu’il fait surgir et auxquelles manquent les réponses : manuels oubliant les poignards, gestes de défense des soldats dans les tranchées, pratique chrétienne sous les bombardements… Tant de choses qui n’ont pas été racontées, parce qu’elles étaient indicibles, ou inaudibles, ou évidentes, mais ne le sont plus maintenant que le souvenir oral ne peut plus être transmis. Il reste ces objets et Audouin-Rouzeau, leur interprète obstiné, qui les fait parler en regrettant, avec nous, tout ce qu’ils pourraient encore dire mais qui est sans doute tu à jamais.

Stéphane Audouin-Rouzeau, Les Armes et la chair. Armand Colin, 160 p., 22 €