Ses proches l’appelaient Schoen ! Un diminutif éclatant comme une bombe, en temps de guerres, pour ce cinéaste aguerri. Filmant ces dernières comme à nulles autres pareilles, il mit en scène avec un bonheur inégalé, celles d’Indochine et d’Algérie. Discret – comme en temps de paix – il ne parlait pas beaucoup de lui. Avant tout, ce sont ses films qui intéressent des générations de cinéphiles. Mais, qu’en reste-t-il pour le grand public ? Plus grand-chose, à de rares exceptions près… Néanmoins, des chefs-d’œuvre comme La 317e Section et Le Crabe-Tambour font toujours partie intégrante des grands films classiques français. Émanent de ceux-ci des valeurs traditionnelles, d’un autre temps que celles véhiculées par notre modernité tardive : le courage, la droiture, le sens de l’honneur, le respect de la parole donnée, l’esprit de sacrifice… Décidément, nous avons bien changé de monde depuis la fin de ces guerres coloniales !

Né le 5 mai 1928 à Chamalières, en Auvergne, Pierre Schoendoerffer est un Alsacien de souche, un Breton d’adoption et un Indochinois de cœur (puisqu’il considérait l’Indochine comme son deuxième pays). Déjà très attiré par l’aventure et la mer, il est matelot durant sa jeunesse, puis choisit de s’engager comme volontaire en Indochine. Il y devient photographe, puis caméraman du service cinéma-presse du corps expéditionnaire français. Durant trois ans, il filme les opérations de Diên Biên Phu – le fil conducteur de sa vie cinématographique –, où il est fait prisonnier par le Viêt-minh.

La Passe du Diable

Démobilisé en 1955, Schoendoerffer demeure en Indochine, devenue Viêt-nam, comme correspondant de guerre pour Life. Se rendant à Hong-Kong, il rencontre Joseph Kessel – qui le marque à vie – avec lequel il écrit le scénario de La Passe du Diable (1956). Ce film est coréalisé par Jacques Dupont, produit par Georges de Beauregard et la photographie assurée par Raoul Coutard, avec lesquels il retravaillera souvent. S’ensuit deux commandes, sans grand intérêt, des adaptations de Pierre Loti, déjà déphasées à l’époque, Ramuntcho (1958) et Pécheur d’Islande (1959).

Renouant avec sa profession de reporter-photographe dans la grande presse, il travaille – non sans talent – pour la télévision (à « Cinq Colonnes à la une »). Il se met également à écrire. C’est ainsi qu’en 1963, il publie La 317e Section relatant ses souvenirs d’Indochine. L’année suivante, le livre cède la place au film qui remporte un grand succès tant critique que public. Loin des grosses machines hollywoodiennes, ce film de guerre français ne trouve – en termes de qualité cinématographique – aucun équivalent dans notre pays ni ailleurs. Prix du meilleur scénario au Festival de Cannes de 1965, La 317e Section marque son temps comme aucun autre. Documentaire transposé – à certains égards – pour le cinéma, il restitue à merveille le cadre indochinois avec sa jungle, ses forêts, ses rizières, sa boue, mais aussi l’ouïe, l’odeur et la transpiration des soldats qui s’y déploient, avec une sobriété étonnante. Et d’autant plus réaliste ! Bénédicte Chéron a pu noter à juste titre : « La 317e Section est un film essentiellement sensuel. Tout vise à ancrer le spectateur dans une ambiance, tout le mène à sentir ce que sentent les soldats ».

La 317 e Section

Jacques Perrin y interprète le rôle du sous-lieutenant Torrens, frais émoulu de Saint-Cyr et Bruno Crémer, l’adjudant baroudeur Willsdorff, tous deux remarquables. Alors que l’Alsace est annexée par l’Allemagne, ce dernier présente la particularité d’avoir endossé l’uniforme allemand en 1942 – contre son gré – pour combattre le bolchévisme sur le front russe. Cette histoire d’hommes, accompagnés de leurs soldats, prouve – s’il en était besoin – que la guerre rapproche les hommes qui ne trichent plus avec la vie, pouvant mourir à tout moment… La photographie est assurée par le fidèle Raoul Coutard.

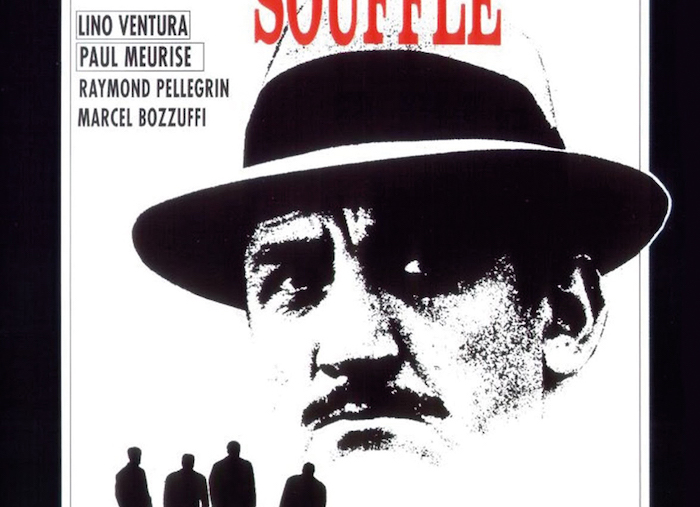

Après ce succès bien mérité, Schoendoerffer enchaîne avec un film – un peu déconcertant – qui ne trouve pas son public, peut-être en raison d’un ascétisme trop subtil et de certaines longueurs qui font penser aux films de la Nouvelle Vague : Objectif 500 millions (1966). Le metteur en scène aborde, cette-fois-ci, le drame de la Guerre d’Algérie et de ses fêlures humaines concomitantes. Bruno Crémer, toujours lui, le Capitaine Reichau est un héros défait, un « officier perdu » de l’OAS, qui pour survivre, organise un casse qui tourne mal. La scène finale où Reichau – se sentant perdu comme à son habitude – s’enfonce dans la mer, retient une attention soutenue du spectateur, alors qu’un de ses complices le tue en lui tirant dessus. Un moment fort dans ce long-métrage qui tient d’une tragédie grecque ! Auparavant, Reichau avait bien résumé sa vocation existentielle par cette formule laconique : « Il n’y a que trois métiers pour un homme : roi, poète ou capitaine ; malheureusement, je ne suis pas poète ».

Si le film précédent ne connut pas le succès, Pierre Schoendoerffer se rattrape, en 1967, grâce à la télévision ; alors que la guerre se poursuit au Viêtnam, il effectue un reportage sur une section américaine, La Section Anderson. Le triumvirat Schoendoerffer-Beauregard-Coutard s’est adjoint le journaliste Jean-François Chauvel pour le scénario. Il est alors récompensé en obtenant un Oscar du meilleur documentaire à Hollywood ainsi que le Prix Italia.

Adjudant Willsdorff : « Qu’est-ce que ça veut dire, “dégueulasse” ? C’est la guerre. »

Le Crabe-Tambour

C’est alors que Pierre Schoendoerffer publie un beau roman, L’Adieu au roi (1969) qui pourrait faire un bon scénario, mais dont il ne put jamais tirer un film. Il le regrettera toute sa vie. Il obtient, tout de même, le Prix Interallié la même année. Puis, il publie un deuxième roman, en 1976, Le Crabe-Tambour. Il se voit récompenser du grand prix du roman de l’Académie française. S’ensuit sa transposition cinématographique sous le même titre (1977), qui représente son chef-d’œuvre absolu. L’équipe Schoendoerffer-Beauregard-Coutard-Chauvel retravaillent ensemble dix ans après La Section Anderson.

Le Crabe-Tambour hante l’imaginaire de tous les spectateurs passionnés par les guerres d’Indochine et d’Algérie. Il n’empêche que ce sont moins les idées qui guident le metteur en scène Pierre Schoendoerffer, que les situations et le type d’hommes qui les font. L’écrivain balzaco-maurrassien Rubempré résume bien l’enjeu du film de Schoen : « Le Crabe-Tambour est son film le plus sombre. Jean Rochefort campe un officier de la Marine nationale chargé du commandement d’un escorteur d’escadre, le Jauréguiberry. Son rôle est la surveillance de la grande pêche de Terre-Neuve. Mais, on comprend vite qu’il s’agit d’sune mission testamentaire. Le commandant souffre d’un cancer ; pour son bateau, c’est le dernier voyage avant la réforme. C’est un corbillard flottant sur une mer funèbre commandé par un fantôme. Le véritable but du commandant est de rechercher « le Crabe-Tambour », un officier légendaire (Willsdorff alias Jacques Perrin) dont on dit qu’il navigue encore sous les oripeaux d’un anonyme capitaine de chalutier. Ici, l’héroïsme n’est plus qu’un souvenir, une évocation, la mélancolie d’un temps révolu. La quête du commandant fait songer au personnage du Désert des Tartares (dans lequel joue également Jacques Perrin) guettant sa vie durant l’arrivée de l’ennemi derrière les remparts de sa forteresse. Quand il se présente enfin, il est trop tard. D’une rêverie glorieuse, on ne peut attendre qu’un mirage… C’est un film métaphysique qui s’interroge autant sur le sens de la vie que sur celui des engagements passés ».

Un film métaphysique

Willsdorff dit le Crabe-Tambour – jeune frère de celui de la 317e Section, décédé dans le Djebel Amour à la tête d’un commando de harkis, en Algérie – est magnifié sous les traits d’un capitaine solaire doublé d’un guerrier épique, aux antipodes de la figure du militaire encaserné. Inspiré par le personnage du commandant Pierre Guillaume (1925-2002), il rayonne d’une lumière éclatante le petit jour, contrastant avec l’ombre menaçante de la nuit noire symbolisée par le commandant mort-vivant, un Jean Rochefort qui connaît là le plus grand rôle de sa carrière d’acteur au cinéma. Alors que le premier parcourt des contrées dangereuses, parfois même à bord de son bateau, sans que son élégance aristocratique n’en pâtisse, il est amené à vivre dans une nature sauvage, non domestiquée et mouvementée au gré de rencontres improbables parmi des peuplades amies ou ennemies. Il porte un costume blanc – ou un paréo – avec son chat noir sur l’épaule. Le second, lui, sait qu’il s’agit du dernier voyage avec son vaisseau, qu’il doit ramener à bon port. Ce navire obscur affronte une mer très agitée et de violentes tempêtes… Métaphore d’un cancer avancé – diagnostiqué par le médecin et ami du Crabe-Tambour (Claude Rich) – que le commandant endure avec un certain panache.

D’où vient cette opposition mystérieuse de deux hommes qui se sont bien connus et ont servi la France dans la Marine nationale ? Le drame réside dans les deux attitudes qui caractérisent le Crabe-Tambour et le Commandant. Le premier demeurant fidèle à la parole donnée, démissionne de l’armée française et devient un simple civil, tout en ralliant le putsch raté des généraux d’Alger, en 1961, pour maintenir l’Algérie dans la France et renverser de Gaulle. Il est alors arrêté. Sa condamnation s’élève à 20 ans de captivité. À Mers El-Kébir, le second avait donné sa parole d’officier au premier qu’il démissionnerait quelle que soit l’issue du putsch, pour finalement se rétracter lorsque ses supérieurs hiérarchiques, y compris au sommet de l’État, lui opposent une fin de non-recevoir. Bien qu’en déposant contre le capitaine Willsdorff à son procès – qui se déroule à huis-clos – le Commandant ne se remet pas de sa lâcheté ultime, boursouflé par son orgueil et sa mauvaise conscience. « Ne le jugez pas docteur, ne le jugez pas, qui êtes-vous pour le juger ? » questionne d’un ton abrupt le chef-mécanicien (extraordinaire Jacques Dufilho).

Le Commandant vit la « Nuit obscure » de saint Jean de la Croix. Il veut se racheter, mais ne sait pas comment expier sa faute. S’adressant au médecin, il lui dit : « J’ai fait ce que j’ai cru être bien. Une fois seulement, j’ai… Mais dites-vous bien une chose, docteur, rien n’est jamais acquis, jamais. Pas de garde-fou, à chaque instant on peut trébucher, tomber… » Puis, il s’en rapporte au Christ désespéré sur la Croix, qui interroge son Père céleste : « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Une scène bouleversante… Le protestant réformiste Schoendoerffer et le catholique traditionaliste Dufilho font bien ressortir le dilemme métaphysique du film, sans oublier les multiples références à la parabole des talents qui en jalonnent l’ensemble.

L’Honneur d’un capitaine

Autre long-métrage marquant de Pierre Schoendoerffer : L’Honneur d’un Capitaine (1982). Toujours en collaboration avec le scénariste Jean-François Chauvel, le film est inspiré, en partie, d’un fait réel. En effet, celui-ci s’attache à évoquer le problème de la torture en Algérie et de ses conséquences politico-historiques. Le capitaine Caron (Jacques Perrin) a t-il eu recours à la torture, comme le stipule l’historien, le professeur Paulet (Jean Vigny) – en réalité Pierre Vidal-Naquet – professeur de sociologie à la Sorbonne ? Pour laver l’honneur de son mari et que toute lumière soit faite sur son innocence, son épouse Patricia (Nicole Garcia) – prénom également de celle de Schoen – attaque ce dernier en diffamation. À la barre du tribunal se succèdent les anciens compagnons d’armes de Caron – lequel est tué à l’ennemi en Algérie – qui réfutent l’acte d’accusation de Paulet, bien défendu par un avocat très offensif (Charles Denner). Paulet met encore le capitaine en cause, le dénonçant après la disparition d’un villageois proche des fellaghas. Là non plus, la culpabilité de Caron n’est pas prouvée, et le professeur se trouve finalement condamné à un franc symbolique pour diffamation. Patricia a sauvé « l’honneur d’un capitaine », mais le dernier dialogue du film vient nuancer les responsabilités respectives. Et c’est là que le bât blesse ! Non seulement, les tortures du FLN infligées aux Pieds-Noirs, aux harkis et aux soldats de l’Armée française sont passées sous silence, mais la défense – par le bais de l’avocat pugnace – attaque sans complexes l’autre partie qui se trouve sur la défensive.

Pour autant, et en dépit d’un manque de moyens évidents, L’Honneur d’un Capitaine se laisse voir quand même, notamment pour les scènes tournées en flash-backs et par la prestation d’un Jacques Perrin, toujours angélique et virile à la fois, équitable et droit dans ses bottes comme il l’est habituellement dans les films de Schoendoerffer.

Là-Haut, un roi au-dessus des nuages

Nous ne nous appesantirons pas sur le film suivant : Diên Biên Phu (1992), tourné au Vietnam avec de grands moyens financiers cette fois-ci. Une machinerie hollywoodienne aux antipodes des films épurés de Schoen ! Heureusement, son dernier long-métrage, Là-Haut, un roi au-dessus des nuages (2004), bien qu’un peu maladroit et brouillon, doté également d’un budget dérisoire, ravira paradoxalement tous les admirateurs du metteur en scène. Il s’agit d’une récapitulation de ses précédents films – comprenant de multiples flash-backs – ajoutés à des scènes poétiques que le rédacteur en chef du Figaro (Claude Rich), un nostalgique de ses voyages exotiques en Asie, et ayant conservé quelques réflexes insolites, rend irrésistible par sa drôlerie fantasque. Une nouveauté dans le cinéma quasi-janséniste de Schoendoerffer ! Il faut ajouter à la distribution les fidèles Jacques Perrin, Bruno Crémer et Jacques Dufilho auxquels se joint la toute nouvelle Florence Darel.

Schoen s’est envolé « là-haut comme un roi au-dessus des nuages ». Nul doute qu’il est assis à la droite des plus grands metteurs en scène de tous les temps, lui qui défendait les valeurs chevaleresques dont ses films témoignent pour l’éternité.