Civilisation

Vauban pour toujours

1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

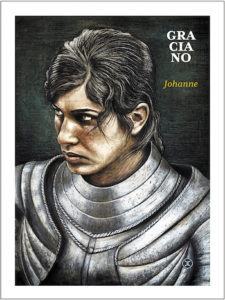

Vous croyez connaître Jeanne la Pucelle ? Eh bien voilà de l’inouï sur elle, dans la lignée du Mystère de la charité de Jeanne d’Arc, par un poète aussi fascinant, ensorcelant que Charles Péguy : Johanne de Marc Graciano (éd. Le Tripode).

Il y a une dizaine d’années que Marc Graciano épate la critique littéraire par son invention, son écriture inspirée, sa passion des mots qui habillent les choses de leur propre mystère. Et voilà que ce panthéiste, si mes informations sont exactes, a rencontré la jeune Lorraine dans une clairière de lumière, l’a regardée enfantelette écouter un aède vagabond couverts de médailles miraculeuses, et puis l’a suivie de fourrés en fourrés aller de Vaucouleurs à Chinon par quelques froides nuits d’hiver de 1429. On pourrait penser que si c’est là tout, ce n’est pas grand-chose. Mais dans ces quelques séquences, un monde se lève, tourne, entrecroisant des orbes vertigineuses, et l’on devient « voyant », peut-être comme cet Arthur qui n’était pas de la Table ronde et dont l’auteur met en exergue le souhait de voir enfin « Noël sur la terre ».

Ce texte, prodigieux au sens propre, est intitulé roman, parce qu’aujourd’hui tout ce qui n’est pas essai ou document est d’office étiqueté roman alors qu’il s’agit d’une épopée en prose, d’une geste, le moyen-âge disait, avec une époustouflante « enfance Johannette » pour ouverture, puis les séquences d’un voyage qui va vers la lumière, sur son rythme de mélopée, avec à chaque final provisoire un alléluia de Jean-Sébastien Bach, ou de Haendel, enfin l’un de ces musiciens qui faisaient descendre le ciel sur terre tout en poussant des épaules la terre vers le ciel afin qu’elle y ascensionne, mais un alléluia monté ici avec les mots et les tours, comme un beau meuble rustique est monté avec des queues d’aronde, et des chevilles, et des mortaises, et encore les beaux nœuds et les jolies veines de l’aubier finement raboté. Et chaque séquence n’est qu’une seule phrase qui se développe en variations pour faire symphonie, jusqu’à ce que tout à la fin, en haut du souffle qui s’est amplifié par degrés, une vision s’offre à nous en panorama donné, découvert d’une colline, et qui, arrondi à l’entour de sa bauge que son dos dessine, scintille dans l’or poudreux d’un soleil sans âge.

Mais ce monde, qui paraît d’abord un joyau, est aussi et en vérité le monde des hommes de ce temps-là, avec ses misères, ses cruautés, ses terribles injustices, sa crasse, ses mauvaises odeurs, et puis, montant des ombres partout menaçantes, les contes et légendes qui s’engendrent et grouillent d’une imagination panique, et qui construisent aux enfants des univers auxquels ils ne croient pas trop, mais un peu quand même, pas trop parce qu’ils savent ce que sont les bêtes véritables et les choses bien réelles auxquelles tous les jours et très tôt ils sont obligés de s’affronter, un peu quand même parce qu’ils ont une âme en eux qui les pousse, de toute sa plénitude vivace, de toute sa sympathie amoureuse, vers les mystères du monde, et les mystères des autres âmes, qui pullulent en essaims, aussi nombreuses que les étoiles du ciel, que les grains de sable de la mer.

« L’enfance », en ouverture vibrionnante, est construite autour de la visite à Domrémy, dans la maison paternelle, d’un inconnu qui parle comme coulent les fleuves, poussant devant lui, comme il ferait du troupeau de ses ouailles, les histoires pieuses et les contes animaliers, qu’il conforte de médailles dont il est bardé, épinglées qu’elles sont sur sa houppelande, il raconte en flot, jusqu’à ce que ce flux débordant en déluge s’arrête sur la médaille d’or de saint Michel, qu’il offre à la petite Johannette, dont elle ne se séparera jamais, qu’elle portera jusqu’au bûcher, qui sera retrouvée dans les cendres. Ainsi s’accomplissent les mystères, qui sont la trame de ces grands destins, lesquels ne sont que l’éclosion des forces, des charmes, de l’eau vive, qui est toujours une eau noëlle, parfois grondante et méchante, apparemment, mais qui passe, et se passe, et qui conduit où on ne savait pas qu’on devait aller.

Ainsi, après avoir été anéantie par la vue d’une ferme incendiée et grosse de bêtes et gens massacrés par des routiers, la petite troupe affrontera un gué riche en traîtrises, et Jeanne, que le désolant spectacle a rendue, « non point véritablement absente, mais vide », Jeanne manquera se noyer, sera sauvée par le vieux capitaine Bertrand de Poulengy, un « de ces hommes qui n’admettent sentiment être inquiets et préfèrent éprouver de la colère ou un mécontentement rogue en remplacement », mais la pauvre en fut « atteinte d’un mal de poitrine » qui l’enfiévra, et tel que son abattement devint comme une figure prophétique de la « parfaite déréliction et lassitude, et complet désespoir » qui la saisiront en prison, et lui feront approcher l’effroi et la souffrance qu’avait « connus jadis Notre-Seigneur Jhésus-Christ du côté de Gethsémani ». Cependant, cet épisode mystérieux conduit la petite ost chez des charbonniers, qui lui donneront une franche hospitalité de pauvres, et dans la nuit l’antique grand-mère, guérisseuse aveugle, fera boire un breuvage salutaire à la jeune fille, qui sera par elle remise sur pied afin de repartir accomplir sa mission, porter « un message privé de Dieu pour le Dauphin. »

Mais il y a d’autres dangers que ceux qui menacent le corps ou l’équilibre du cœur, ce sont ceux qui risquent de s’insinuer dans l’esprit, et d’aller jusqu’à l’âme. À deux reprises, Johanne doit y faire face. C’est d’abord le prieur d’un couvent mal tenu, qui affiche tranquillement ses convictions hérétiques, « que Dieu n’avait qu’un corps qui était le monde qui existait, et que Dieu était partout dans le monde qui existait, que Dieu était le monde qui existait » ; puis il lui parla « de toutes les espèces d’animaux », de plantes, d’hommes, et « que toutes se valaient », et qu’il n’y avait pas d’hommes malfaisants, donc qu’elle avait tort de vouloir chasser les Anglais par la guerre, si bien qu’en l’écoutant, et malgré sa colère et la violence de ses convictions, Johanne perdait « toute confiance dans le fondement de son entreprise », et que si elle sentait qu’elle devait continuer, c’était par une sorte d’entêtement dont elle ne savait plus ce qu’il signifiait, ce qu’il était. Heureusement, la marche des choses lui donnera raison garder, jusqu’à cette mise à bas d’un agneau, au cours duquel elle sauva la brebis génitrice, qui paraissait perdue, et l’agneau, agissant par un instinct qui la portait, et la transportait, aidée de deux enfants comme de deux petits anges, et avec lesquels elle mima une messe en regardant la cathédrale d’Auxerre de loin, puisqu’elle ne pouvait pieuse entrer dans la ville occupée.

Puis il y eut la rencontre d’un lépreux hideux, qui lui annonça qu’elle réussirait, mais que les voix qu’elle prétendait entendre n’existaient pas, ne pouvaient pas être vraies puisque Dieu, s’il était Dieu, n’avait pas besoin de messager. Une fois encore, la réponse viendra des merveilles, comme de la rencontre de ce cerf porte-croix, lumineux, celui de saint Hubert ou de saint Julien l’Hospitalier, et puis la révélation de l’endroit où elle trouvera l’épée avec laquelle Charles Martel repoussa les Sarrazins aux entours de Poitiers, comme elle-même doit repousser les Anglais.

En vue de Chinon, Jeanne se purifie dans un bain d’étuve, dont tous les préparatifs sont détaillés, dont la façon de le donner est décrite avec toute la rigueur d’un document scientifiquement vérifié. Car c’est là aussi une surprise et un sujet d’étonnement que, dans ce texte pétri de légendaire, la documentation soit étonnamment précise, et les objets rendus à leur vérité. Abondent par la même idée les détails réalistes : le jeune valet de Jeanne, en même temps qu’il découvre la beauté du corps de la jeune fille, s’aperçoit qu’elle pue des pieds, ce qui est bien naturel après avoir passé cinq jours à chevaucher sans pouvoir faire la moindre toilette, mais le dire donne soudain de s’émerveiller devant la crasse, qui est la vie.

La langue inventive de Graciano reste fièrement française, passionnément méticuleuse, créant l’impression brutale, insinuante néanmoins, de la réalité sensible, de telle sorte que le lecteur touche les objets, sent le froid, l’humidité, voit les lumières qui habitent les nuits, chevauche avec Johanne, ressent ses angoisses, et s’anime de sa force toujours renaissante. La présence des animaux, des oiseaux plus particulièrement, donne le sentiment panique de ce qu’était la vie des gens de cette époque-là, en particulier de cette paysanne profondément entretissée à la nature qui l’entoure, qui en sait les mystères, les réalités, et aussi la magie, ce qui nous fait entrer comme jamais dans l’esprit et le cœur de la Pucelle, et nous interroger gentiment, noblement, sur ce que l’auteur appelle sans doute le destin, et que nous nommons, par sapience donnée, et acceptée, la Providence.

Johanne, Marc Graciano, LE TRIPODE, 2022, 304 p., 20 €

Johanne, Marc Graciano, LE TRIPODE, 2022, 304 p., 20 €