Civilisation

Vauban pour toujours

1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Ils tiennent au mystère de l’âme de chacun, ils sont des dons. Si on prétend nous aimer, il faut les accepter comme faisant partie de nous.

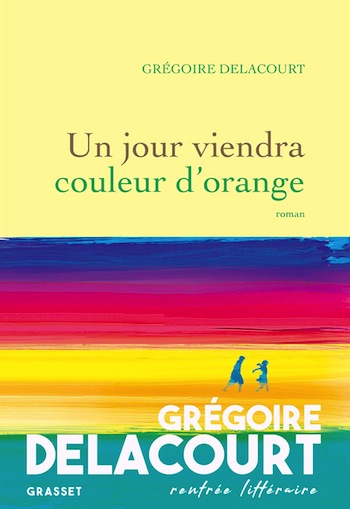

Le dernier roman de Grégoire Delacourt, Un jour viendra couleur d’orange (éd. Grasset), nous fait comprendre combien c’est essentiel, et parfois cependant, presque impossible. L’histoire qu’il nous raconte est inscrite dans l’actualité. Pierre, licencié d’une cartonnerie qui a fermé, est devenu vigile de grand magasin. Il a un fils autiste qui l’a très vite dérouté, brisant son rêve de paternité heureuse. Dans son désarroi qui se transforme en colère, il endosse un gilet jaune et fait quelques bêtises. Sa femme Louise s’éloigne de lui. Elle aussi est bouleversée par son fils Geoffroy, qui hurle dès qu’on le touche ; infirmière au service de néonatalité, elle demande à être affectée aux soins palliatifs. Le gamin vit dans un monde étrange, soumis à une logique rigoureuse, où les émotions sont quasi absentes, sauf la peur de certaines sensations, de certains désordres dans le rangement des objets. Son monde est régi selon les couleurs, comme les chapitres du livre. Une camarade de classe, Djamila, s’attache à lui, lui fait accepter d’être touché, lui révèle les émotions douces du contact, de l’attention d’un autre être humain, d’abord tellement inquiétant. Mais les frères de Djamila, qui estiment qu’elle vit trop à la française, veulent la forcer à se ranger aux usages musulmans. Elle se révolte, fuit avec Geoffroy dans la forêt, où habite un vieil Arménien resté enfant.

Vous en savez assez pour comprendre qu’il s’agit d’un conte à la manière de Perrault, avec le réalisme cruel des contes et leur magie poétique, le mélange harmonieux des deux touchant en nous le mystère enfoui de notre nature incompréhensible, « monstrueuse » disait Pascal, usant du mot monstre pour désigner ce qui est hors de la nature telle qu’on peut l’observer chez les bêtes, à laquelle les hommes échappent de toutes parts, quoiqu’en disent nos ratiocineurs.

La forêt, c’est « le ventre du monde », là où tout naît, d’où tout vient, et où tout devrait retourner, selon les mystérieuses alchimies du merveilleux. Tout dans ce conte tourne autour du ventre fécond, de la naissance, du mystère qui se renouvelle à chaque naissance et qu’il faut savoir accepter, quoiqu’on le sache si peu, si mal. Louise espère comprendre, expier peut-être, en aidant les mourants à naître ailleurs. Il lui sera donné de naître, et de faire naître Aurélien avec elle, une merveilleuse histoire que vous découvrirez. Pierre s’égare, échoue, se bat contre la nuit : le roman commence par une scène nocturne sur un rond-point occupé, signe de la ténèbre d’apocalypse où nous sommes. Geoffroy et Djamila redécouvrent le corps, le contact des chairs, l’amour en somme, qui est le grand mystère suggéré par saint Paul : mystère des noces du Christ et de l’humanité, qu’il nourrit de son corps et de son sang, traversant la mort pour rayonner. Les deux époux enfants devront traverser le feu. Pour quelle résurrection ? Celle de la vie de l’autre côté de la vitre, dans le monde poétique reconquis ?

L’auteur laisse le lecteur inventer la fin qu’il veut, selon la puissance de poésie et d’enfance qui est en lui. Le vieil Arménien croit à l’éternité conquise par l’amour. Grégoire Delacourt ne dit rien. Mais il écrit un conte d’une puissance poétique étonnante. Il n’est pas surprenant qu’il ait choisi un vers d’Aragon pour son titre. Dans Le fou d’Elsa, son chef-d’œuvre, le poète affirme que l’avenir naîtra du ventre de la femme, contre toutes les horreurs de l’histoire des hommes. Grégoire Delacourt croit, veut croire à la force inépuisable qui renaît du ventre de la forêt, qui est femme. Il donne à ces espérances la vigueur de son style, inventif, puissant, inépuisable en émotions qu’il charrie comme un fleuve. On n’est pas obligé de retenir toutes ses idées, mais on ne peut que le suivre fraternellement dans sa quête de l’insondable, dans son art de dire l’ineffable, appuyé sur un don du style éclatant.

Gérald Sibleyras va tenter, lui, de nous dire les liens mystérieux qui nous attachent au lieu de notre naissance. Dans son récit, Une blouse serrée à la taille (éd. de Fallois), il prête sa plume à sa grand-mère Emma, née à Berlin en 1929. Dans cette ville merveilleuse de son enfance, les nazis vont introduire la méchanceté, qui aboutira à sa destruction sous les bombes. Il n’en restera que des décombres, que des femmes vêtues d’une blouse serrée à la taille déblaieront, en échange du pain de la survie. En dépit de tout, Emma continuera d’aimer sa ville, de vouloir y vivre. Elle s’y accrochera jusqu’à ce que la Stasi la force à fuir. Elle y reviendra en vacances dès 1965. « Plus elle s’approchait de Berlin et plus Emma renaissait comme une fleur trop longtemps privée d’eau. » Berlin, même méconnaissable, reste sa ville, celle où « elle avait laissé son âme. »

Le goût que nous avons pour le lieu de notre naissance est un mystère. Nous ne le choisissons évidemment pas. Pourquoi donc nous y attacher si étroitement, si fondamentalement ? Dans le cas de Berlin nous est proposée une expérience presque parfaite. Emma y a connu toutes les horreurs, il ne reste rien de la ville qu’elle a aimée enfant, et elle y reste malgré tout viscéralement attachée. Elle ne retrouve personne des habitants qu’elle y a connus, les petits commerçants juifs ont disparu, tout est méconnaissable. Mais c’est là qu’elle veut être enterrée, dans le caveau de famille. Cependant, sa ville va la rejeter. « Quelques années plus tard, alors que le Mur avait disparu, Emma comprit que Berlin n’était plus sa ville, elle n’y était plus la bienvenue. » Sa place dans le caveau familial a été donnée « à un autre sans qu’on lui demandât son avis. » « L’exil aussi est un lent poison, il envenime ceux qui partent comme ceux qui restent. […] Les visites régulières à l’Est n’avaient pu remplacer le quotidien d’une vie de famille, tout ça n’avait été qu’une illusion. »

Illusion de croire que les Berlinois qui n’ont pas déserté vont accepter celle qui s’est éloignée, embourgeoisée, corrompue. Mais l’amour d’Emma pour sa ville natale dépasse cette déception. Si elle meurt en France, elle choisit la crémation afin que ses cendres puissent être éparpillées « sur un chemin, dans un sous-bois, ou près d’un lac autour de Berlin, dans un de ces paysages familiers qu’elle n’avait jamais oubliés. » Elle ne rêve pas de retourner dans la ville même, dans un cimetière urbain, mais dans « un sous-bois », dans la forêt des contes en somme.

Les écrivains savent les grands secrets, mais ils les cachent soigneusement entre les pages qu’ils noircissent, et ils les encadrent de tout un appareil d’objets ciselés avec amour.

Gérald Sibleyras a élevé pour sa grand-mère ce que les poètes et les musiciens appelaient un tombeau, c’est-à-dire une œuvre capable d’évoquer leur âme immortelle. Il y a mis les souvenirs du petit Charly, des artisans juifs, des voisins, des mouchards, des caves où l’on attend la fin des bombardements… Ces caves où des héroïnes parfois se dressent comme cette « vigoureuse matrone » qui éclate : « Ta gueule, espèce de mouchard ! Ta gueule ! Sors d’ici, sors d’ici ou on te crève ! » Nul doute que des scènes comme celle-là forment dans le cœur d’une petite fille bien née un caractère qui aura de la trempe. Cela n’empêche pas les lâchetés, les compromissions, car l’humanité est mêlée. Mais Emma aura toujours de la gueule, comme lorsqu’elle bravera les douaniers de la RDA en leur envoyant à la figure des propos bien sentis, au risque de perdre quelques heures de plus en formalités infinies.

Gérald Sibleyras n’a pas composé un récit suivi, il a préféré juxtaposer les scènes sans trop de liaisons, dans un style sec, vigoureux, net de fioritures sentimentales. On en ressent mieux la force d’Emma, la force de son attachement à sa ville, la force d’une âme. Pas de scènes d’horreur non plus, mais l’étonnante réalité, brutale comme celle de cette jambe arrachée, qui a encore sa chaussure, et sur laquelle l’enfant bute en courant, ou épiphanique comme celle de ce bébé trouvé à l’abandon, emmené à l’abri par une jeune femme, dont nous ne saurons rien d’autre que la tendresse maternelle, qui l’érige en madone.

Au passage, Gérald Sibleyras nous donne quelques portraits des misérables qui prétendirent diriger la RDA, il nous dévoile leurs astuces de charlatans, leurs cruautés de pervers. Par contraste, les petites gens forment un vrai peuple, lui gardent sa dignité. Quand le talent se met ainsi au service de la mémoire, il ouvre des fenêtres, il fait entrer de l’air dans nos pensées, en chassant l’odeur de renfermé.