Tribunes

Que faire ?

Adieu, mon pays qu’on appelle encore la France. Adieu.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Finalement, la seule histoire véritable est celle que nous vivons, non dans l’inconsistance des jours qui se suivent, mais dans la lumière de la raison dont nous l’éclairons en nous la racontant « à la première personne ».

En choisissant cette formule pour titre de son dernier livre, Alain Finkielkraut rappelle que la manière d’écrire est étroitement liée au contenu, que la forme tient du fond (À la première personne, éd. Gallimard). Et s’il avoue ne pas bien savoir comment on fait un livre, c’est pour signaler, à la façon d’un Diderot, l’originalité de son dessein, plus que par goût du paradoxe. Car entreprendre ce qui ressemble à une autobiographie en prenant soin de dire qu’on n’est pas assez intéressé par soi-même pour se raconter, c’est préparer le lecteur à des confidences inattendues. « Je ne cherche plus à faire étalage de mon intelligence, je m’efforce de progresser dans l’intelligence des choses », explique-t-il, ce qui n’annonce pas le projet philosophique de chercher à mieux connaître les choses en elles-mêmes, mais celui de vouloir mieux comprendre l’articulation entre soi et les choses, de tenter de saisir l’évolution de son rapport au monde et aux hommes, ce qui revient à jeter sur son parcours une lumière qui le transforme en histoire.

Alain Finkielkraut nous raconte donc sa lente évolution du conformisme béat de sa jeunesse à un état d’attention purifiée, qui est intelligence. Une telle aventure de la pensée réclame des guides. Pascal Bruckner d’abord, qui a « décoincé » le bon élève qui n’était qu’une bête à concours ; ensemble, ils ont pensé l’amour comme révélation, la femme comme phare, au sens que Baudelaire a donné à ce mot. Puis Charles Péguy, le poète, que l’auteur s’est « mis à aimer comme un frère », celui qui avait eu le pressentiment angoissé de ce qui allait nous arriver : « la culture cède la place, […] détrônée par son homonyme » ; « l’inculture a disparu d’un coup de baguette savante : ‘‘ tout est culturel ’’, proclament les sciences sociales […] La transmission de la culture est retraduite en ‘‘ imposition par un pouvoir arbitraire, d’un arbitraire culturel ’’ ». Alain Finkielkraut cite volontiers, mais il sait lui-même ciseler des formules fortes, comme celle-ci : « Aujourd’hui, la culture, c’est la mare », ou cette autre, qui la développe : « tout rap est musique, tout dégueulis verbal, poésie, toute obscénité, fleur du Mal. » S’il n’est pas écrivain – puisqu’il le dit –, il a le sens de la langue, le goût des mots.

Nul doute que ces dons le prédestinaient à aimer Milan Kundera. Si Pascal Bruckner l’a décoincé, Kundera l’a déniaisé, le faisant « définitivement redescendre sur terre », et prendre le parti de la prose. À prendre aussi le parti de la langue, cette pauvre langue moribonde que des légions de sots superbes assassinent tous les jours avec la cruauté masochiste des imbéciles. Alain Finkielkraut est heureux de pouvoir s’appuyer sur Bernanos, ou Philippe Muray. On devine que ces compagnons de résistance ne vont pas lui valoir que des amis ! Au moins la noblesse du combat est-elle rehaussée par la qualité de tels alliés.

Tout au fond cependant, l’obsession de l’auteur reste de trouver de quoi comprendre la haine toujours recommencée contre les Juifs. Il remonte pour ce faire à Marcion, cet hérétique des premiers siècles qui décréta que le Dieu des Juifs n’était qu’un démiurge cruel, que le Christ était venu remplacer par le vrai Dieu de miséricorde. Cela ne lui permet pas de tourner la page, mais apaise son chagrin sous l’emplâtre d’une explication.

« Il y a des vérités qu’on ne saurait dire, ni même écrire, en habit de carnaval. » En citant cette formule de Bernanos, Alain Finkielkraut signe la hauteur de son propos.

Jean-François Roseau entreprend le même effort pour progresser dans l’intelligence du monde, mais il le fait en racontant l’histoire d’un personnage de fiction.

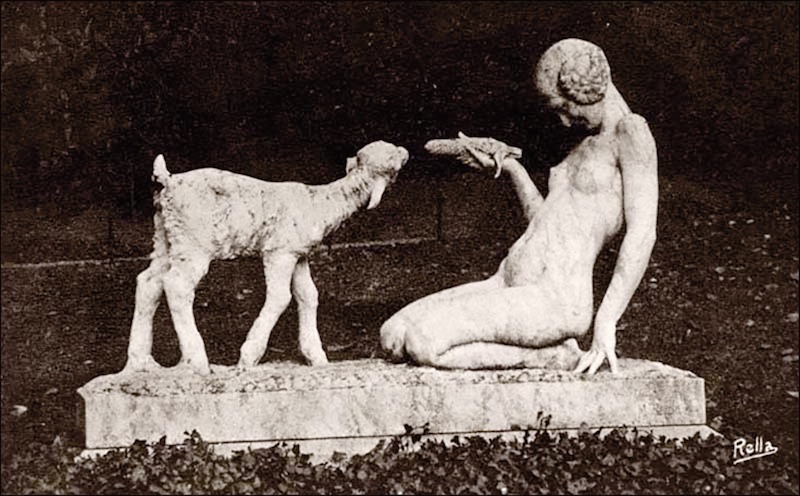

Dans son roman, La jeune fille au chevreau (éd. de Fallois), le héros ne sera pas nommé autrement que « le petit Pygmalion ». La ville de Nîmes pendant l’Occupation constitue le décor. Deux centres : les Jardins de la Fontaine, et la maison du 29 avenue de la Plateforme ; dans les premiers, le groupe sculpté de La jeune fille au chevreau, dans la seconde, M., celle qui a servi de modèle au sculpteur près de 20 ans plus tôt, quand elle avait 17 ans, l’âge qu’a le petit Pygmalion quand commence son histoire d’amour et de mort, aussi belle que celle du Grand Meaulnes, et qui nous est reconstituée dans le même état incertain du rêveur étonné, qui croit à tort remonter le temps, alors qu’ « on y descend plutôt, avec la terreur millénaire d’un enfant dans le noir. »

Il y a bien sûr la mise en scène de ce monde flou des années de l’Occupation, le triomphe des imbéciles et des voyous, les audaces minuscules des gamins qui veulent jouer aux grands, les plats collaborateurs qui cherchent à survivre, tentant de deviner qui sera au pouvoir dans les prochaines années, et puis tous ces gens ordinaires, ballotés par l’incertitude, les difficultés de la vie au jour le jour, l’impossibilité d’avoir des informations sûres, quelles que soient les sources utilisées, car chacun invente ce qu’il voudrait croire, se laisse bercer par ses rêves, suppute et pronostique selon les émotions du moment. Personne n’est vraiment méchant, mais tous sont des hommes, c’est-à-dire des animaux enragés par la peur, qui mettent par-dessus leurs enfers intérieurs des pensées qu’ils s’imaginent être des jugements, puis soudain s’abandonnent à leurs pulsions de fauve que le ventre subjugue, que le bas-ventre affole, ou bien constatent avec amertume qu’ils sont impuissants à faire autre chose que le mal, au moins à le laisser faire, ce qui n’est rien d’autre qu’être lâche, lâche avec honte, lâche avec dégoût de soi quand on n’a pas les grâces de Paul de Tarse. L’auteur nous met cela en scène sans prendre de grands airs, sans sortir les grandes phrases qui pourraient tenir chaud dans nos vilenies, nos humiliations.

Heureusement, il y a M., dont la beauté, immortalisée par la statue des jardins de la Fontaine, reste éblouissante. Dont le cœur est bon, dont l’âme est pure. Certes, M. a bien mauvaise réputation, ce qu’elle assume avec crânerie. C’est que cette fille, qu’on déconsidère en l’appelant « la Battue », s’affiche avec le commandant de la place, Saint-Paul, un officier francophile, qu’elle organise des fêtes où se mêlent des notables, des traîtres et des crapules, tous, en fin de compte, des pauvres types, que la situation a réduit à leur misérable nature. Cela dit, elle occupe une partie de son temps à sauver des gens, à éviter des départs pour le STO, à procurer de la nourriture à ceux qui ont faim, elle se compromet pour y parvenir et le fait avec une gentillesse effacée, appliquant sans le savoir le précepte du Christ : que ta main droite ignore le bien que fait ta main gauche.

Le petit Pygmalion, lui, est un artiste. Il dessine la statue si belle, il découvre le modèle, en devient amoureux, pénètre dans son milieu pour être auprès d’elle, ébloui. Elle le trouve gentil, le protège, l’initie à cette vie mystérieuse des adultes, impénétrable pour un adolescent rêveur. Elle ne lui dit rien, mais il apprend en l’adorant secrètement, en souffrant d’ignorer ce qu’elle fait, ce qu’il fait auprès d’elle. Car sa mère, résistante, en a fait à son insu un de ses informateurs. L’ignorance est une rude éducatrice, mais c’est notre seule véritable éducatrice, puisqu’il faut ignorer pour apprendre.

Quand les choses se gâteront, que les Allemands se prépareront à rentrer chez eux, rendus à leur morne humanité par la défaite, elle dévoilera à son fils le rôle qu’il a joué, puis lui expliquera comment se protéger dans l’apocalypse qui s’annonce. Il assistera aux horreurs d’une ville abandonnée aux pouvoirs d’occasion. Il atteindra ainsi l’âge de rendre compte, de faire son œuvre, de raconter à son tour son passé, dans un récit à la troisième personne, mais si habilement construit qu’on le croit narré « à la première personne ».

Jean-François Roseau use d’une plume sèche, vive, précise. On pourrait dire qu’il burine, entaille, mais aussi qu’il polit, assouplit et, autre Pygmalion, donne vie à la rudesse de son matériau. Il travaille sans hésitation, livre un objet qui bouleverse d’être si ressemblant ; ressemblant à ce qu’il y a de lamentable dans l’homme ; mais ressemblant encore plus à ce qu’il y a de mystérieusement admirable dans le regard, dans le geste de l’artiste. Il compose comme la vie, comme ce qu’on appelle le destin, et qui n’est que la Volonté mystérieuse qui construit les harmonies de ce monde, dont le pouvoir est de faire du beau avec ce qui paraît laid à nos yeux noyés de larmes. L’histoire devient sous sa plume ce qu’elle est dans les plus grands romans : une énigme que nous vivons sans comprendre pourquoi les hommes sont si bêtes, si facilement éblouis, si sots, si purs aussi, et tellement douloureux.