Tribunes

Que faire ?

Adieu, mon pays qu’on appelle encore la France. Adieu.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Deux livres étrangement parents, quoique totalement différents, paraissent en même temps, invitant à sauter par-dessus les époques.

A U.S. Soldier assigned to the 2nd Brigade Combat Team, 82nd Airborne Division rests after completing a road march to qualify for an Expert Infantryman Badge at Fort Bragg, N.C., June 14, 2013. (U.S. Army photo by Sgt. Joseph Guenther/DoD/Sipa USA)/sipausa.11874382/*** Editorial Use Only ***/1306272155

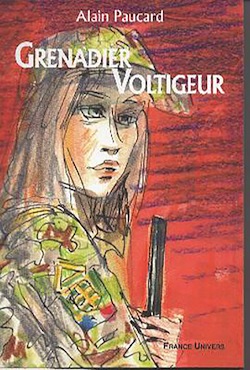

Le premier est un roman vif, bref, qui se déroule en 2024. Il s’agit de Grenadier-voltigeur d’Alain Paucard (éd. France Univers). Le grenadier-voltigeur étant le fantassin rompu aux combats de contact, le soldat de première ligne, qui supporte le plus brutal de la guerre, nous pourrions nous trouver au plus chaud de l’action, mais l’auteur met en scène un héroïsme plus humble. En 2023 a éclaté la Guerre intracommunautaire ; la République s’est retirée à Vincennes d’où elle dirige les opérations. Un groupe de huit hommes est envoyé tenir un poste d’observation dans un village près de la Ville sacrée, où a été prêchée la deuxième croisade en 1146 (l’auteur prend bien soin de ne pas dire Vézelay, comme il prend soin de désigner le gouvernement par le terme générique de la République, et ceux que l’on combat comme « les ennemis », ceci, afin de donner à son histoire le tour d’un conte à la Voltaire, d’une histoire exemplaire d’un certain nombres de situations, où les soldats du premier rang font le sale boulot, encaissent les mauvais coups, et font preuve d’un héroïsme sans éclat, qui est sans doute le véritable héroïsme.)

Ce village est à quelques kilomètres de l’autoroute du Sud, par lequel sont acheminés les renforts que nécessite la grande bataille engagée en Provence. Le jeune lieutenant qui commande le poste est un héros tout neuf, dont le groupe s’est soudé à la bataille de Melun en affrontant les pires horreurs, qu’ils réduisent à la formule modeste : « ce fut dur ». Au cas où ils observeraient une incursion ennemie, il préviendrait l’artillerie, qui pilonnerait le point menacé. Ce village est curieusement épargné par les problèmes liés au conflit, situation qui justifie une enquête, donc l’envoi de trois membres des forces spéciales, dirigé par une jeune femme, Christiane. Une autre jeune femme tient des chambres d’hôtes dans le village où sont cantonnés quelques jours les observateurs. La présence de ces jeunes personnes permet des anecdotes sur les relations amoureuses, des réflexions diverses et toujours fondées sur l’observation de la nature humaine telle qu’elle est, liée au corps sexué. Tout cela traité avec sobriété, ce qui n’empêche pas l’intensité dramatique.

Les épisodes proprement guerriers, vifs, serrés ne manquent pas. Leur traitement fait penser à l’art de la nouvelle, évoque des noms : Maupassant, Marcel Aymé… Ils sont liés à l’enquête policière, dont le lecteur découvrira lui-même les péripéties, savamment orchestrées. La narration est faite par morceaux brefs, écrits selon plusieurs points de vue, ce qui crée une vision kaléidoscopique des événements et des cœurs, enrichissante et si bien organisée qu’on ne s’y perd jamais. Cette netteté tient aussi au fait que les personnages sont fermement campés, immédiatement reconnaissables, leur caractère réduit à quelques traits nets qui font penser à l’art de la bande dessinée la plus accomplie (je pense aux grandes réussites de Hubinon et Charlier, ou Jijé). Le vrai sujet de ce livre sarcastique est l’héroïsme, le sens à donner à sa vie, le sacrifice et l’honneur. Certains soldats le rappellent : ils se battent pour leur art de vivre, leur langue, le vin de Bourgogne et l’amour à la française, mais aussi pour la passion des belles armes, des beaux combats, de cet étrange abandon où la guerre met les jeunes gens, obligés soudain de faire des choix cruciaux, de dire ce qu’ils aiment et de se battre pour tout cela, au risque de la peau, mais sans jamais prêcher ni pérorer comme des bobos. C’est sec, fort comme du marc de Bourgogne, roboratif.

Le second ouvrage, à cent lieues du précédent, est le Journal d’un homme sans importance de George et Weedon Grossmith (l’un écrit, l’autre dessine), paru en 1892, que Gérard Joulié a traduit et publie avec les gravures originales (aux éditions Noir sur Blanc). Pas de guerre ici : le rédacteur est un employé de la City dans le Londres ordonné de la fin du XIXe siècle. Pourtant, il s’agit d’un véritable héros, dont la bravoure consiste à défendre son art de vivre avec une obstination d’imbécile, ce qui demande d’authentiques vertus.

Charles Pooter, dont George Orwell a dit que la « stupidité était impénétrable », est marié à une dame fort respectable, tout aussi sotte que lui, c’est-à-dire de manière majestueuse. Ils ont un fils, Lupin, aussi différent d’eux que le canard l’est du busard. Ils viennent de s’installer dans un nouveau logement, dont le décrottoir posera de redoutables problèmes. C’est donner dès le début le niveau des préoccupations du gentleman que se veut Mr Pooter. Il traite tous les problèmes qui surviennent avec une dignité impavide, une grandeur d’âme inébranlable. Il faut le voir s’expliquer avec son fournisseur d’œufs, ou acheter de l’agneau. Je dis bien « le voir », car les auteurs nous rendent ces scènes merveilleusement visibles, tout en en faisant de petites épopées burlesques, si parfaitement composées, avec un dosage si raffiné de ce qui en elles est grand et de ce qui est ridicule, qu’on ne sait s’il faut s’esclaffer, applaudir, ou s’extasier.

Il est affublé de deux amis invraisemblables, mais qui sont eux aussi des gens qui ne dérogent en rien aux règles d’airain de la bonne société. Le premier dit ce qu’il pense sans penser à mal, ce qui fait qu’il est souvent fort désagréable. Le second est plus avenant, mais sa gentillesse falote le rend lourdement embarrassant. Qu’importe, ces trois amis resteront amis quoi qu’il arrive, en vertu du fait, sans aucun doute, que l’amitié est le fondement sacrée de la cité.

Lupin, que son père tente de remettre au travail, préfère tomber amoureux d’une demoiselle charmante, annonce qu’il va se marier, sans prendre l’avis de ses parents. Réception de la demoiselle, visite aux parents, avant d’apprendre que Lupin a changé d’avis, puis qu’il reprend ses relations avec sa fiancée. Entre-temps, le père de la demoiselle écrit à Mr. Pooter une lettre incompréhensible et terrifiante, par laquelle il annonce qu’il interdit sa maison à Lupin, bien que cela le prive de la société d’un garçon délicieux. Ces faits bizarres sont notés dans son journal par Charles Pooter sur le ton méticuleux, précis et quasi scientifique qui caractérise sa narration, et en fait quelque chose de savoureusement inexplicable par le décalage entre les événements et l’attitude de cet honorable citoyen anglais, qui refuse d’exprimer ses émotions pathétiquement, ce qui serait déplacé sous la plume d’un homme convenable.

Charles Pooter aime faire de l’esprit, mais ses plaisanteries, qu’il trouve désopilantes, ne font rire que lui. C’est qu’il vit dans un univers qu’il s’est fabriqué au diapason de l’étroitesse de son esprit, où son épouse l’accompagne sans sourciller, qui s’ouvre certes sur le monde des autres, mais de manière osmotique. On sait que ces membranes laissent passer certains produits dans un sens, mais pas dans l’autre : de la même manière, les principes de Charles Pooter sont passés de la société dans son univers, mais ils ne repassent pas ensuite dans la société, comme s’ils avaient subi une métamorphose les rendant inaptes à établir un échange. Charles Pooter croit appartenir à une société ; en vérité, il est seul dans sa sainte sottise, et il se consacre héroïquement à perdurer dans cet être qu’il s’est constitué.

Il est héroïque comme le soldat qui s’accroche à son poste, à sa mitrailleuse, à ses ordres, parce qu’il ne saurait pas vivre sans cet attachement fidèle. Sans les Charles Pooter et leur impavide incapacité à comprendre autre chose qu’eux-mêmes, la société s’effondrerait ; sans les grenadiers-voltigeurs, aucune guerre ne serait envisageable. Charles Pooter ne vit que pour son patron, le soldat donne sa vie pour sa patrie. Ce sont là de grandes choses, qui dépassent notre entendement infiniment, mais qui élargissent notre cœur dans la même proportion. Qu’importe qu’on soit fidèle à ce qu’on a choisi d’être, ou au rôle qui nous est échu, la fidélité est toujours elle-même, que nos ancêtres appelaient fiance. Ces deux livres affirment néanmoins que la fiance est plus belle quand elle fait front aux événements subis, puis acceptés.