Civilisation

Vauban pour toujours

1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.

Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

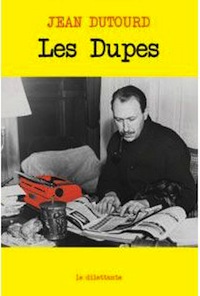

L’antique adage de la sagesse est bien plus difficile à mettre en œuvre qu’on ne croit, et particulièrement pour les gens qui pensent avec raideur. C’est ce dont Jean Dutourd s’était avisé il y a plus de cinquante ans, et qu’il avait tourné en contes dans un recueil intitulé Les dupes, que les éditions Le dilettante ont l’excellente idée de faire ressortir de l’oubli, avec une préface et quelques documents complémentaires d’une éclairante drôlerie.

Les dupes dont il est question, nous explique l’auteur, qui, comme tous les classiques, est un moraliste, ce sont ceux qui s’ignorent eux-mêmes. « La vraie dupe est dupe de soi […] Elle se nourrit de mirages […] Elle vit à côté. » Pour son malheur. On aura donc trois histoires tristes, racontées par un malicieux qui s’amuse, car quand on fait son malheur par sottise, on n’a pas volé d’être tourné en ridicule.

La première histoire est un conte voltairien qui narre la vie de Baba, un imbécile qui philosophe à la manière de Jean-Paul Sartre, c’est-à-dire qu’il croit que « l’existence précède l’essence », comme le lui enseigne son maître Mélass. En appliquant les préceptes de ce nouveau Pangloss, Baba vit autant de malheurs que Candide, mais il n’apprend pas à cultiver son jardin, parce que l’auteur le laisse soudain planté au milieu de ses chimères, se justifiant par cette règle d’écrire qui est « la fleur même de l’art » : « laisser le lecteur en suspens ».

La deuxième, « Ludwig Schnorr, ou la marche de l’histoire », est tellement réussie qu’elle a valu à l’auteur ce compliment de Jean d’Ormesson : « c’est suprême ». Elle tourne en farce l’idéal révolutionnaire des penseurs romantiques de manière tellement vraisemblable qu’André Breton a cru que Schnorr avait réellement existé, et qu’il s’est publiquement fâché de voir qu’un galopin d’auteur osait humilier un chéri des dieux en publiant cela dans une revue distinguée ! Le pape du surréalisme a ainsi donné à Jean Dutourd le bonheur de publier son article « prudhommesque » en appendice, se félicitant d’avoir « une dupe de plus pour [son] petit recueil ». Le pauvre Ludwig qui veut faire la révolution est tellement rigolo que je vous laisse faire sa pleine connaissance par vous-même. Sachez cependant que, comme il inaugure sa carrière en 1848 à Paris, vous aurez un reportage désopilant sur ces journées, vécues par un « ecclésiastique » de l’utopie, qui fait quelque peu penser à Robespierre, sans parler d’une première mouture écologique de la société, devenue autosuffisante par l’exploitation raisonnée des fosses d’aisance, selon le principe du « circulus », repris de Pierre Leroux, et systématisé.

La troisième histoire, celle d’Émile Tronche, a la brièveté d’une saynète psychiatrique. Émile, qui est un athée buté, se réveille avec le Diable assis sur son lit. C’est parti pour un dialogue atypique, comme dirait un journaleux de la télé. Émile, convaincu d’être un vrai cartésien, aura besoin de toute la force de sa raison pour refuser de croire à ce diable spirituel et rigoureux, comme il en sent quand même fortement le besoin au fond de lui. Son erreur est de penser, en exact contraire de Pascal, que ses raisonnements valent mieux que les certitudes de son cœur. Autant dire qu’il est un parfait imbécile, c’est-à-dire ce que les béats appellent aujourd’hui un intellectuel, et les nigauds une grande conscience.

Dutourd avait déjà en 1959 la pleine maîtrise de son art, aussi ses trois histoires donnent-elles un de ses meilleurs livres, une brillantissime démonstration de ce qu’est l’esprit français, qui nous fait si cruellement défaut en nos temps de glapissements dévots.

Il vaut donc mieux se réfugier dans une cathédrale, celle de Proust par exemple, d’autant que, pour ceux qui auraient quelque peine à y entrer, les éditions de Fallois viennent de remettre à notre disposition l’Introduction à ‘La recherche du temps perdu’, que leur regretté fondateur, Bernard de Fallois, avait écrite pour une édition du roman destinée au grand public. Si je n’avais pas honte de filer la métaphore, je dirais que cette introduction est la rosace qui illumine le roman lui-même. C’est qu’en lisant Proust on est parfois désarçonné, gêné par des longueurs d’orfèvre méticuleux, des affèteries de gourmet, tandis que dans les textes du savant connaisseur de l’œuvre, qui fit découvrir Jean Santeuil et Contre Sainte-Beuve, on est pris par la main d’un ami, dont la conversation est précise, claire, serrée, toujours vive et riche en informations neuves – ou simplement rendues à la nouveauté de ces choses empoussiérées qu’on redécouvre d’être placées sous un rai de lumière ; on est si heureux d’entendre tant de belles choses qu’on se sent tout à coup aussi intelligent que Proust lui-même, on a l’impression de le connaître de longue date, d’être devenu un de ses familiers… Illusion, certes, mais tellement agréable !

Bernard de Fallois nous donne toutes les clés, nous explique tous les secrets avec bonhomie, formulant l’essentiel afin que notre lecture devienne une promenade apaisée, un peu comme lorsqu’on a lu un bon guide sur une ville surchargée de beautés, et qu’on marche à l’aise, les jambes guillerettes de nous porter devant les points de vue remarquables, et les monuments à ne pas manquer.

Il nous confie que « la Recherche du temps perdu est aussi, et peut-être avant tout, une recherche de la vérité », de la vérité sur soi, sur les hommes qu’elle nous montre « tels qu’ils sont, c’est-à-dire changeants, plongés dans un élément qui les modifie à leur insu, et qui est le Temps. Tels qu’ils sont, c’est-à-dire tels qu’ils ne seront pas demain. Tels qu’ils sont, c’est-à-dire inconstants, imprévus et imprévisibles. » Il ne reste qu’à s’appliquer ces découvertes pour se connaître un peu plus finement.

Sans doute, cette recherche pourrait être ennuyeuse sous la plume d’un pédant, mais heureusement ! Proust avait « le don du style », et ce qui fait le style, « qui transforme la simple prose en littérature, c’est la poésie. D’où l’abondance de ces métaphores […] qui révèlent la beauté des choses. » Et puis, les fées ayant vraiment gâté le petit Marcel, il avait « un génie comique exceptionnel » qui l’égale à Molière, et qui fait que La recherche « est à la fois le livre le plus triste du monde, et le plus drôle ».

Toutes ces formules éclairantes ne sont que l’introduction à un feu d’artifice qui fait étinceler la nuit de notre patauderie, et qui nous mène de livre en livre jusqu’au Temps retrouvé, si habilement qu’on se dit qu’on vient de découvrir enfin cet immense roman, qu’on a pourtant déjà lu quatre ou cinq fois.

Enfin, par pure bonté pour les lecteurs oublieux que nous sommes, Bernard de Fallois a concocté un recueil des plus belles pensées du romancier, qui nous permettent de vérifier que Proust était aussi un moraliste de première force, l’égal de Pascal ou de La Rochefoucauld s’exclame le savant enthousiasmé.

L’actualité littéraire est faite aussi de ces publications, qui proposent à nouveau d’anciens livres ou les éclairent d’une clarté vive, nous faisant entrer dans cette éternité de l’esprit, dont Valéry revenait extatique, murmurant : « Ô récompense, après une pensée,/ Qu’un long regard sur le calme des dieux. »